一种海洋牧场食物网重构协同修复方法与流程

1.本发明涉及生态修复技术领域,尤其涉及一种海洋牧场食物网重构协同修复方法。

背景技术:

2.近海水域生态系统的修复和生物资源养护技术主要为局域尺度上的单一生物资源或生态环境条件的恢复、改善或重建。这种技术中缺少基本的生态系统组成部分:物理基质、生产者,易造成放流渔业资源种群的流失,使海洋生态系统修复和渔业资源修复与养护效果大大降低。即既忽略了多重压力胁迫和多局域尺度的修复措施双向作用下生态系统的结构和过程间的交互作用关系,又忽略了不同类型压力胁迫和多营养层次生物资源养护技术治理效应间存在着协同增效或拮抗抵消效应,近海生态环境安全操作空间尚不明确。如何从系统尺度和可持续性角度提出近海生态系统整体生态环境安全操作的空间阈值,成为亟待突破的技术问题。

技术实现要素:

3.本发明针对目前近海海洋牧场建设利用人工鱼礁修复海洋生态环境过程中出现的问题要解决以下几个问题:人工增养殖设施布置模式缺乏科学依据、人工增殖放流中适合放流的鱼类数量。

4.为解决上述问题,我们提出了一种海洋牧场食物网重构协同修复方法,通过监测环境要素进行分析,动力过程及生境格局模型模拟及人工鱼礁空间布局方案优化得到具有科学依据的人工增养殖设施布置模式和适合放流的鱼类数量,实现海洋牧场食物网的科学重构和协同修复。

5.为达到上述目的,本发明通过以下技术方案实现:一种海洋牧场食物网重构协同修复方法,包括以下步骤:

6.(1)确定生态系统自然修复的关键种;

7.(2)设置人工鱼礁布局方案,得到生境适宜流速;

8.(3)实施修复方案。

9.进一步的,步骤(1)为选取当地优势种中的一种经济品种作为生态系统自然修复的关键种。优势种由当地渔业统计年鉴最近三年海洋捕捞平均产量排序确定,选择排名前三的渔业资源中的一种作为当地生态系统自然修复的关键种。

10.进一步的,步骤(2)为根据以下数据进行人工鱼礁区空间生境与关键种分布的相关关系(cca分析):

11.其中,cca分析是一种回归分析结合主成分分析的排序方法(结合多种环境变量一起分析,从而更好地反映群落与环境的关系),本发明的cca三序图中,物种用点表示,环境要素为响应变量矩阵y,关键种要素为解释变量矩阵x,物种在典范轴的排序位置反映其生态梯度最适点,这使得物种组成的生态解释更加直观和容易,比如物种分组图。具体步骤如

下:

12.a.制作金字塔型鱼礁模型;

13.b.设置人工鱼礁布局:由按正交实验设计礁体间距。

14.c.驯养试验用鱼;

15.d.模拟不同人工鱼礁布局对流场的影响:在水槽中开展piv试验分析流场分布,进行分析。

16.本发明的有益效果在于:本发明得到了具有科学依据的人工增养殖设施布置模式和适合放流的鱼类数量,实现海洋牧场食物网的科学重构和协同修复。

附图说明

17.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

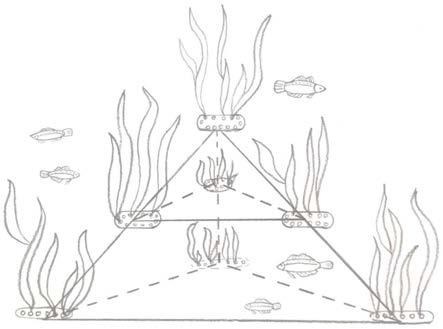

18.图1是本发明的人工鱼礁布局图;

19.图2是piv试验分析设备结构示意图;

20.图3是种族空间扩散模型图;

21.图中,流速仪1、激光器2、模型3、同步器4、计算机及图像采集系统5、ccd相机6、电源7。

具体实施方式

22.为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

23.实施例1:

24.以山东省庙岛海域为例,对庙岛群岛周边海域实施生态环境及食物网复合修复技术:

25.(1)确定生态系统自然修复的关键种:

26.选择当地优势种大泷六线鱼作为生态系统自然修复的关键种。

27.(2)设置人工鱼礁布局方案,得到生境适宜流速:

28.a.制作金字塔型鱼礁模型:金字塔型鱼礁模型使用亚克力有机玻璃替代钢筋混凝土;将模型尺度比取为λl=1.9/圆盘实物厚度,实物礁体按照比尺λl进行缩小成模型礁体;在模型表面及内部安装72个圆盘,用亚克力玻璃打磨圆盘,规格为1.9mm;

29.b.设置人工鱼礁布局:分别按照水平于、垂直于来流方向和等距三角形布置两个礁体,礁体间隙比1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0;再将上述三种设置中礁体相对中心线旋转45度,迎水面为鱼礁相邻两个面,其余设置不变;以上数据是由按正交实验设计的最终适应当地的才是最优的礁体间距。

30.c.驯养试验用鱼:庙岛附近海域采捕大泷六线鱼幼鱼,平均体长(8.19

±

0.6)cm,

平均体质量为(9.11

±

2.48)g;选取无损伤个体,在养殖池内暂养,水温为(19.04

±

0.68)℃,盐度为31.18

±

0.04,ph为7.95

±

0.03,光照为10.8lx,溶解氧含量维持在5mg/l以上;

31.d.模拟不同人工鱼礁布局对流场的影响:在水槽中开展piv试验分析流场分布,采用以下试验设备进行分析:

32.包括在水流进水端的流速仪1、激光器2,激光器2的接收端对准鱼礁的模型3;激光器的输出端通过同步器4与计算机及图像采集系统5相连;计算机及图像采集系统5还与对准模型的ccd相机6相连;电源7为激光器2、计算机及图像采集系统5和ccd相机6提供动力。

33.试验分析过程如下:设计5种流速条件:4.5、9.0、13.5、18.0、22.5cm/s,分别对6种鱼礁布局进行试验,利用insight3g软件对图像进行分析,得到相应流场的流速分布(平均流场分布)。

34.(3)根据结果进行人工鱼礁设施布置和放流规定数量的大泷六线鱼。

技术特征:

1.一种海洋牧场食物网重构协同修复方法,其特征在于包括以下步骤:(1)确定生态系统自然修复的关键种;(2)设置人工鱼礁布局方案,得到生境适宜流速;(3)实施修复方案。2.如权利要求1所述的海洋牧场食物网重构协同修复方法,其特征在于:步骤(1)为选取当地优势种中的一种鱼群作为生态系统自然修复的关键种。3.如权利要求1所述的海洋牧场食物网重构协同修复方法,其特征在于:步骤(2)的具体步骤如下:a.制作金字塔型鱼礁模型;b.设置人工鱼礁布局:由按正交实验设计礁体间距。c.驯养试验用鱼;d.模拟不同人工鱼礁布局对流场的影响:在水槽中开展piv试验分析流场分布,进行分析。

技术总结

本发明涉及生态修复技术领域,尤其涉及一种海洋牧场食物网重构协同修复方法。包括以下步骤:(1)确定生态系统自然修复的关键种;(2)设置人工鱼礁布局方案,得到生境适宜流速;(3)实施修复方案。本发明得到具有科学依据的人工增养殖设施布置模式和适合放流的鱼类数量,实现海洋牧场食物网的科学重构和协同修复。现海洋牧场食物网的科学重构和协同修复。现海洋牧场食物网的科学重构和协同修复。

技术研发人员:盖珊珊 吴海一 丁刚 唐柳青 刘晓慧 刘洪军

受保护的技术使用者:山东省海洋科学研究院(青岛国家海洋科学研究中心)

技术研发日:2022.02.15

技术公布日:2022/5/5

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1