一种分离式无线充电发射装置的制作方法

1.本实用新型涉及无线充电技术领域,尤其涉及一种分离式无线充电发射装置。

背景技术:

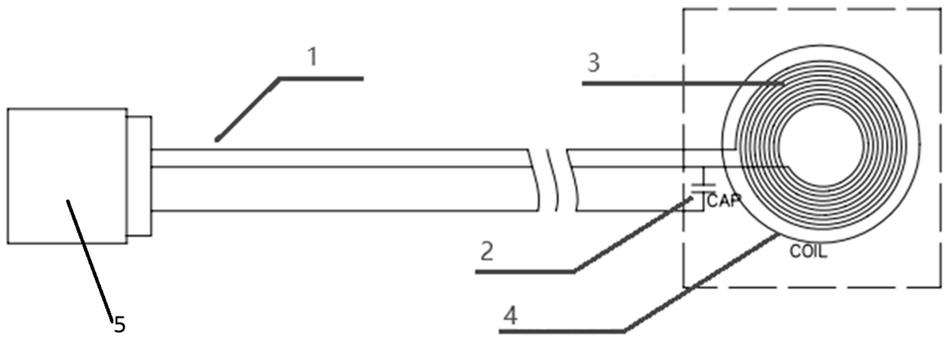

2.无线充电器是利用电磁感应原理进行充电的设备,其原理和变压器相似,通过在发送和接收端各安置一个线圈,发射端线圈tx在电力的作用下向外界发出电磁信号,接收端线圈rx收到电磁信号并且将电磁信号转变为电流,从而达到无线充电的目的。在传统电路中,mos管、发射线圈和谐振电容是集成在同一个电路板上的,这样造成温度叠加,会导致电路温升太高。因此,如图1所示,现有技术中常见的一种做法便是将发射线圈和隔磁板独立出来组成一个子模块,但是这种技术存在许多问题,首先,发射线圈和谐振电容拆开,这样谐振电容和发射线圈通过很长的导线连接,产生时延问题和能量衰减,并且到达线圈的能量衰减,使得整个系统的充电效率不高,系统很容易发热,谐振电容在充放电过程中形成脉冲通过导线辐射出去,造成电磁干扰。

技术实现要素:

3.基于上述问题,本实用新型提供一种分离式无线充电发射装置,旨在解决现有技术中无线充电发射装置温升高等技术问题。

4.一种分离式无线充电发射装置,包括供电模块、线材和发射模块,供电模块和发射模块通过线材连接;

5.供电模块被设置在第一印刷线路板上,发射模块被设置在第二印刷线路板上,第一印刷线路板和第二印刷线路板相互独立设置,

6.发射模块包括组成谐振电路的第一电容和线圈单元;

7.线圈单元包括发射线圈和隔磁板。

8.进一步的,供电模块包括交流转换单元,用于将外部的直流电转换成交流电输出至发射模块。

9.进一步的,第一电容为贴片电容或者插脚电容。

10.进一步的,隔磁板为纳米晶磁片或者铁氧体磁板。

11.进一步的,第一电容和发射线圈为串联连接。

12.进一步的,线材为usb线材。

13.进一步的,线材内部芯线为多股丝包线或者多股漆包线。

14.进一步的,线材的一端为插头,通过插头与供电模块连接,线材的另一端为焊锡端裸线,通过焊锡端裸线与发射模块连接。

15.进一步的,发射模块还包括散热单元。

16.进一步的,供电模块包括第一mos管和第二mos管,第一mos管和发射线圈的第一端连接;

17.发射线圈的第二端连接第一电容的第一端;

board+assembly)通过线材对外辐射。

40.进一步的,供电模块(5)包括交流转换单元,用于将外部的直流电转换成交流电输出至发射模块。

41.进一步的,第一电容(2)为贴片电容或者插脚电容。

42.第一电容(2)即谐振电容是指通用的np0贴片电容或cbb插脚电容均可。

43.进一步的,隔磁板(4)为纳米晶磁片。

44.具体的,隔磁板还可以是铁氧体磁板。

45.采用铁氧体磁板或者纳米晶磁片作为隔磁板,放置于发射线圈的底部,放置磁场干扰其它电子设备及聚磁。

46.进一步的,第一电容(2)和发射线圈(3)为串联连接。

47.进一步的,线材(1)为usb线材。

48.进一步的,线材的一端为插头,通过插头与供电模块连接,线材的另一端为焊锡端裸线,通过焊锡端裸线与发射模块连接。

49.具体的,线材为通用usb类线材可以,非usb类线材也可以,例如其它接头类型线材dc jack直插类型接头线材。

50.线材的一端是插头,为usb a或者usb c类型的插头,也可以是其他类型的插头。插头连接供电模块(5)。线材(1)的另一端为焊锡端裸线,用于与发射线圈的一端或者第一电容的一端进行连接。

51.将发射模块封装在第一外壳内,将供电模块封装在第二外壳内,第一外壳和第二外壳分开独立设置,第二外壳设置插头,供线材的插头部分插入连接,第二外壳设置穿孔供线材穿过穿孔与发射线圈和第一电容连接。

52.进一步的,线材(1)内部芯线为多股丝包线或者多股漆包线。

53.进一步的,线材(1)内部包括三根芯线。

54.一般来讲,线材的芯线数量为3芯。

55.进一步的,发射模块还包括散热单元。

56.作为本实用新型的另一种实施例,线材额外预留3根芯线与发射模块的散热电路连接。

57.进一步的,供电模块(5)包括第一mos管和第二mos管,第一mos管和发射线圈(3)的第一端连接;

58.发射线圈(3)的第二端连接第一电容的第一端;

59.第一电容的第二端连接第二mos管。

60.进一步的,第一电容与四个第二电容并联连接,四个第二电容位于供电模块内。

61.第一mos管和发射线圈(3)的第一端通过芯线lx1连接;

62.第一电容的第二端连接第二mos管。

63.发射线圈的第二端和第一电容的第一端与芯线lx2的一端连接,

64.每个第二电容的一端均分别和芯线lx2的另一端连接,且每个第二电容的另一端与第一电容的第二端连接。

65.作为一个优选的实施例,第二电容(c23-c26)的电容规格均为0.1μf/50v。

66.如图3所示,展示了无线充电的mos管逆变输出交流部分电路,包括第一mos管和第

二mos管,通过控制两个mos管的g极信号,使得直流电转变成交流电输出至发射模块。

67.因此,本实用新型的技术方案中,将发射线圈、隔磁板和谐振电容单独分离出来由三者组成一个发射模块,发射线圈和谐振电容自然组成谐振电路,谐振电容和发射线圈之前不存在很长的导线连接,既可以降低温升,又可以有效降低emi干扰问题,还不会降低充电效率。通过将发射线圈、隔磁板和谐振电容单独分离出来由三者组成一个发射模块,可以实现无线充电发射装置的超薄化和小型化。

68.将发射线圈、隔磁板和谐振电容单独分离出来由三者组成一个发射模块时,无线充电发射装置使用过程中的发射模块的外壳表面温升测试曲线如图4所示,其中,使用34970a数据记录仪进行数据记录,环境温度为25摄氏度,测试时常为1.5小时,使用20w的电源适配器,充电接收模块采用12v、1a的劲芯微rx模组。由图4可见,测试稳定时,独立出来的发射模块上盖边缘温度最高温度在60摄氏度左右,上盖中心温度在70摄氏度以下。图5展示了现有技术中单独将发射线圈独立出来作为一个子模块的温升测试曲线图,即电容在主电路板上,其中,使用34970a数据记录仪进行数据记录,环境温度为25摄氏度,测试时常为1.5小时,使用20w的电源适配器,充电接收模块采用12v、1a的劲芯微rx模组。由图5可知,测试稳定时子模块上盖中心温度超过74.4摄氏度,上盖边缘温度在50-60摄氏度之间。可见,将谐振电容和发射线圈独立组成一个子模块能够有效避免温升过高。

69.以上仅为本实用新型较佳的实施例,并非因此限制本实用新型的实施方式及保护范围,对于本领域技术人员而言,应当能够意识到凡运用本实用新型说明书及图示内容所作出的等同替换和显而易见的变化所得到的方案,均应当包含在本实用新型的保护范围内。

技术特征:

1.一种分离式无线充电发射装置,其特征在于,包括供电模块、线材和发射模块,所述供电模块和所述发射模块通过所述线材连接;所述供电模块被设置在第一印刷线路板上,所述发射模块被设置在第二印刷线路板上,所述第一印刷线路板和所述第二印刷线路板相互独立分离设置;所述发射模块包括组成谐振电路的第一电容和线圈单元;所述线圈单元包括发射线圈和隔磁板。2.如权利要求1所述的一种分离式无线充电发射装置,其特征在于,所述供电模块包括交流转换单元,用于将外部的直流电转换成交流电输出至所述发射模块。3.如权利要求1所述的一种分离式无线充电发射装置,其特征在于,所述第一电容为贴片电容或者插脚电容。4.如权利要求1所述的一种分离式无线充电发射装置,其特征在于,所述隔磁板为纳米晶磁片或者铁氧体磁板。5.如权利要求1所述的一种分离式无线充电发射装置,其特征在于,所述第一电容和所述发射线圈为串联连接。6.如权利要求1所述的一种分离式无线充电发射装置,其特征在于,所述线材为usb线材。7.如权利要求1所述的一种分离式无线充电发射装置,其特征在于,所述线材内部芯线为多股丝包线或者多股漆包线。8.如权利要求1所述的一种分离式无线充电发射装置,其特征在于,所述线材的一端为插头,通过所述插头与所述供电模块连接,所述线材的另一端为焊锡端裸线,通过焊锡端裸线与发射模块连接。9.如权利要求8所述的一种分离式无线充电发射装置,其特征在于,所述发射模块还包括散热单元。10.如权利要求1所述的一种分离式无线充电发射装置,其特征在于,所述供电模块包括第一mos管和第二mos管,所述第一mos管和所述发射线圈的第一端连接;所述发射线圈的第二端连接所述第一电容的第一端;所述第一电容的第二端连接所述第二mos管。

技术总结

本实用新型提供一种分离式无线充电发射装置,包括供电模块、线材和发射模块,供电模块和发射模块通过线材连接;供电模块被设置在第一印刷线路板上,发射模块被设置在第二印刷线路板上,第一印刷线路板和第二印刷线路板相互独立设置,发射模块包括组成谐振电路的第一电容和线圈单元;线圈单元包括发射线圈和隔磁板。既可以降低温升,又可以有效降低EMI干扰问题,还不会降低充电效率,可以实现无线充电发射装置的超薄化和小型化。射装置的超薄化和小型化。射装置的超薄化和小型化。

技术研发人员:王成勇 林涛 吴长和 高建敏 王劲

受保护的技术使用者:江苏蓝沛新材料科技有限公司

技术研发日:2021.06.07

技术公布日:2022/1/21

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1