一种规模场牛羊布鲁氏菌病防控方法与流程

本发明属于羊布鲁氏菌病防控方法,具体涉及一种规模场牛羊布鲁氏菌病防控方法。

背景技术:

1、布鲁氏菌病又称为波状热,是由布鲁氏菌引起的一种动物源性传染病,目前有60多种动物是布鲁菌素宿主,其特点是生殖器官、胎膜及多种器官组织发炎、坏死和肉芽肿的形成,引起流产、不孕、睾丸及关节炎等症状。多种动物对本病均有不同程度的易感性,自然感染以羊、牛和猪常见。

2、规模场养殖的牛/羊在患病后养殖的经济价值大打折扣,且危害养殖人员,而且布鲁菌病在牛/羊群中的传染速度较快,一旦种群中有个体患病,极可能导致大规模个体染病,造成巨大的经济损失。现有的规模场在对对牛/羊布鲁氏菌病防控时没有进行防控单元的划分,因而整体的防控效率和防控响应不够,容易引发规模场大面积传感的现象,极为不便。

3、基于此,提出了一种规模场牛羊布鲁氏菌病防控方法。

技术实现思路

1、本发明所要解决的技术问题在于针对上述现有技术的不足,提供一种规模场牛羊布鲁氏菌病防控方法,以解决上述背景技术中提出的问题。

2、为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:一种规模场牛羊布鲁氏菌病防控方法,包括以下步骤:

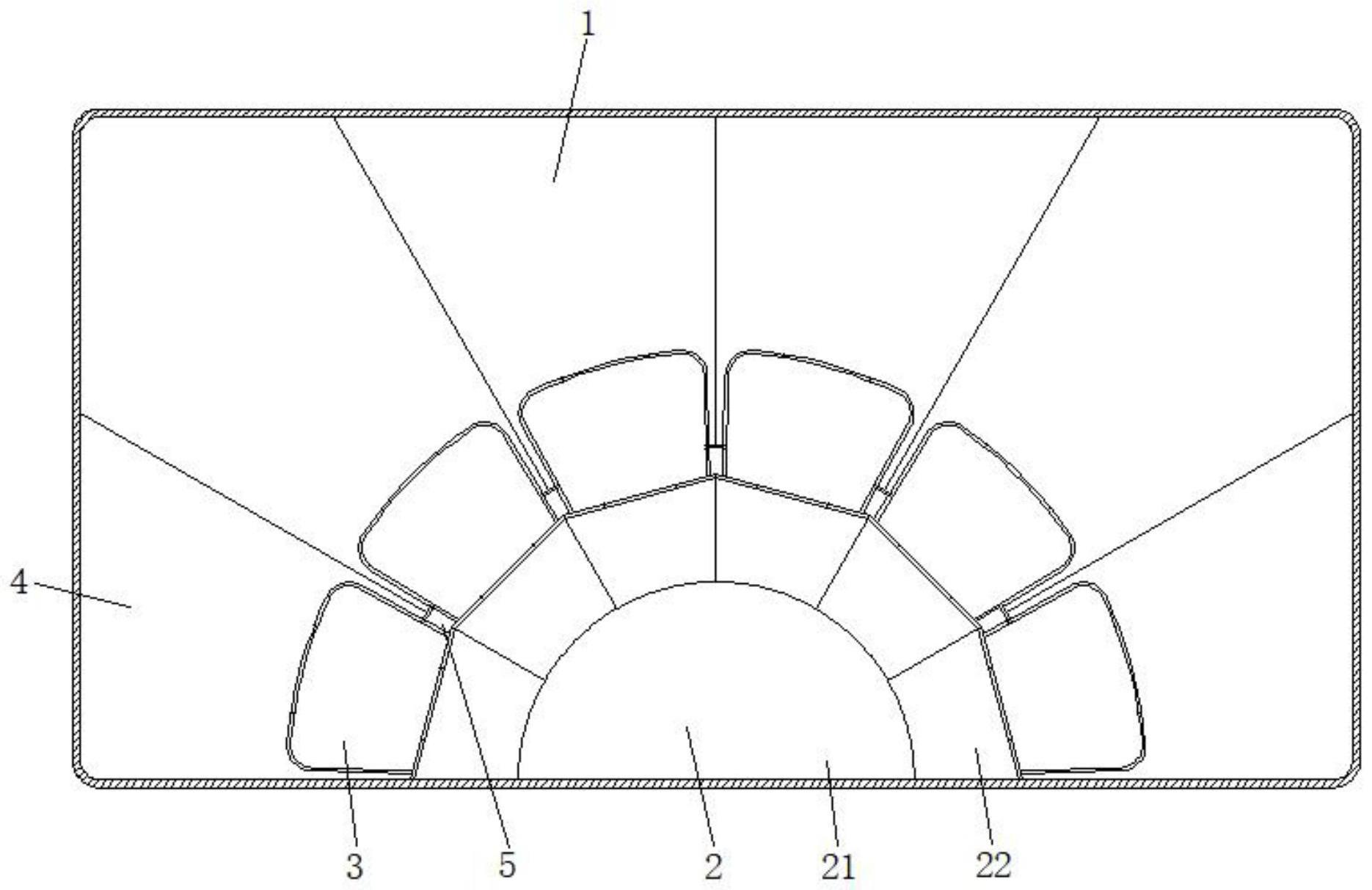

3、s1、先将规模场划分成至少一个防控单元,每个防控单元内分别设置有养殖人员活动区域、牛/羊圈养区域和牛/羊活动区域;

4、s2、按照养殖的牛/羊的月龄和性别分别将牛/羊转移至不同的牛/羊圈养区域内进行养殖,其中,小于12月龄的牛/羊安排在最外侧的两个牛/羊圈养区域内;大于36月龄的牛/羊分别安排在防控单元内靠近最外侧的两个牛/羊圈养区域内;12月龄至36月龄之间的牛/羊安排在防控单元内中间的两个牛/羊圈养区域内;

5、s3、在养殖人员活动区域内划分成一个工具放置区域和与牛/羊圈养区域数量相同的消毒配合区域,工具放置区域用于放置养殖人员针对牛/羊布鲁氏菌病日常防控使用工具的暂存放置,消毒配合区域与牛/羊圈养区域相互配合使用,利于通过消毒配合区域对牛/羊圈养区域以及牛/羊活动区域进行杀菌处理;在杀菌处理时对牛/羊同时进行消毒处理,对牛/羊同时进行消毒处理时用3%-5%wt来苏儿或过硫酸氰钾溶液喷洒牛/羊皮肤,对消毒配合区域对牛/羊圈养区域以及牛/羊活动区域进行杀菌处理时采用5%-10%wt来苏儿或过硫酸氰钾溶液喷洒;

6、s4、每个牛/羊圈养区域均设置有独立的开合门,且每个牛/羊圈养区域能独立完成封闭操作,当某一个牛/羊圈养区域内发现布鲁氏菌病检测出现阳性情况,先出现阳性的牛/羊进行转运转至固定场所进行消杀处理,再将该牛/羊圈养区域内所对应的牛/羊活动区域内的牛/羊集中到该牛/羊圈养区域内进行集中圈养,并同时将该牛/羊圈养区域进行封闭,隔断与其余的牛/羊圈养区域的接触;

7、s5、在s4中将出现布鲁氏菌病检测出现阳性情况的牛/羊圈养区域进行集中圈养后,隔3-7天定期进行布鲁氏菌病检测,并对该防控单元内所有的牛/羊圈养区域在规定时间内进行消毒杀菌处理,同样的对牛/羊同时进行消毒处理时用3%-5%wt来苏儿或过硫酸氰钾溶液喷洒牛/羊皮肤,对消毒配合区域对牛/羊圈养区域以及牛/羊活动区域进行杀菌处理时采用5%-10%wt来苏儿或过硫酸氰钾溶液喷洒;

8、s6、在s5中定期进行布鲁氏菌病检测至少30天后,未出现布鲁氏菌病检测阳性情况后,将该牛/羊圈养区域打开,进行牛/羊的常规养殖,同步的开放牛/羊活动区域,即可完成规模场牛/羊布鲁氏菌病的防控。

9、进一步的,所述防控单元内每个牛/羊圈养区域大小设置为相同,每个牛/羊圈养区域的相对应的牛/羊活动区域之间设置有隔挡。

10、进一步的,所述防控单元内最外侧的两个牛/羊活动区域面积最小;靠近最外侧牛/羊活动区域的两个牛/羊活动区域的面积最大,中间的两个牛/羊活动区域面积中等。

11、进一步的,所述牛/羊圈养区域之间设置有调整转移通道,用于能及时的完成不同牛/羊圈养区域内的牛/羊根据月龄的及时调整。

12、进一步的,所述防控单元内的牛/羊圈养区域以及牛/羊活动区域在常规养殖时隔7-10天进行布鲁氏菌病杀菌处理,每隔30天对防控单元内养殖的牛/羊进行布鲁氏菌病检测。

13、进一步的,所述牛/羊圈养区域内的饲养密度为3-5平方米/只。

14、进一步的,在s2中,小于12月龄的牛/羊圈养区域内养殖的牛/羊在母乳期内应安排对应的提供母乳的雌性牛/羊,牛/羊圈养区域内雄雌不进行分隔养殖。

15、本发明与现有技术相比具有以下优点:

16、本发明通过先将规模场划分防控单元,每个防控单元内分别设置有养殖人员活动区域、牛/羊圈养区域和牛/羊活动区域,防控单元内每个牛/羊圈养区域大小设置为相同,每个牛/羊圈养区域的相对应的牛/羊活动区域之间设置有隔挡,再按照养殖的牛/羊的月龄和性别分别将牛/羊转移至不同的牛/羊圈养区域内进行养殖,在养殖人员活动区域内划分成一个工具放置区域和与牛/羊圈养区域数量相同的消毒配合区域,利于通过消毒配合区域对牛/羊圈养区域以及牛/羊活动区域进行杀菌处理;防控单元1内的牛/羊圈养区域以及牛/羊活动区域在常规养殖时隔7-10天进行布鲁氏菌病杀菌处理,每隔30天对防控单元内养殖的牛/羊进行布鲁氏菌病检测,当某一个牛/羊圈养区域内发现布鲁氏菌病检测出现阳性情况,先出现阳性的牛/羊进行转运转至固定场所进行消杀处理,再将该牛/羊圈养区域内所对应的牛/羊活动区域内的牛/羊集中到该牛/羊圈养区域内进行集中圈养,并同时将该牛/羊圈养区域进行封闭,隔断与其余的牛/羊圈养区域的接触;出现布鲁氏菌病检测出现阳性情况的牛/羊圈养区域进行集中圈养后,隔3-7天定期进行布鲁氏菌病检测,并对该防控单元内所有的牛/羊圈养区域每天进行消毒杀菌处理,定期进行布鲁氏菌病检测至少30天后,未出现布鲁氏菌病检测阳性情况后,将该牛/羊圈养区域打开,进行牛/羊的常规养殖,同步的开放牛/羊活动区域,即可完成规模场牛/羊布鲁氏菌病的防控。

技术特征:

1.一种规模场牛羊布鲁氏菌病防控方法,其特征在于:包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种规模场牛羊布鲁氏菌病防控方法,其特征在于,所述防控单元(1)内每个牛/羊圈养区域(3)大小设置为相同,每个牛/羊圈养区域(3)的相对应的牛/羊活动区域(4)之间设置有隔挡。

3.根据权利要求2所述的一种规模场牛羊布鲁氏菌病防控方法,其特征在于,所述防控单元(1)内最外侧的两个牛/羊活动区域(4)面积最小;靠近最外侧牛/羊活动区域(4)的两个牛/羊活动区域(4)的面积最大,中间的两个牛/羊活动区域(4)面积中等。

4.根据权利要求1所述的一种规模场牛羊布鲁氏菌病防控方法,其特征在于,所述牛/羊圈养区域(3)之间设置有调整转移通道(5),用于能及时的完成不同牛/羊圈养区域(3)内的牛/羊根据月龄的及时调整。

5.根据权利要求1所述的一种规模场牛羊布鲁氏菌病防控方法,其特征在于,所述防控单元(1)内的牛/羊圈养区域(3)以及牛/羊活动区域(4)在常规养殖时隔7-10天进行布鲁氏菌病杀菌处理,每隔30天对防控单元(1)内养殖的牛/羊进行布鲁氏菌病检测。

6.根据权利要求1所述的一种规模场牛羊布鲁氏菌病防控方法,其特征在于,所述牛/羊圈养区域(3)内的饲养密度为3-5平方米/只。

7.根据权利要求1所述的一种规模场牛羊布鲁氏菌病防控方法,其特征在于,在s2中,小于12月龄的牛/羊圈养区域(3)内养殖的牛/羊在母乳期内应安排对应的提供母乳的雌性牛/羊,牛/羊圈养区域(3)内雄雌不进行分隔养殖。

8.根据权利要求1所述的一种规模场牛羊布鲁氏菌病防控方法,其特征在于,在s5中,所述的规定时间是在前七天内每天进行三次消毒杀菌处理,处理分为早中晚三个时间段,在7-20天后每天进行一次消毒杀菌处理。

技术总结

本发明提供了一种规模场牛羊布鲁氏菌病防控方法,先将规模场划分防控单元,防控单元内的牛/羊圈养区域以及牛/羊活动区域在常规养殖时隔7‑10天进行布鲁氏菌病杀菌处理,每隔30天对防控单元内养殖的牛/羊进行布鲁氏菌病检测,当某一个牛/羊圈养区域内发现布鲁氏菌病检测出现阳性情况,先出现阳性的牛/羊进行转运转至固定场所进行消杀处理,再将该牛/羊圈养区域进行集中圈养,隔3‑7天定期进行布鲁氏菌病检测,并对该防控单元内所有的牛/羊圈养区域每天进行消毒杀菌处理,定期进行布鲁氏菌病检测至少30天后,未出现布鲁氏菌病检测阳性情况后,将该牛/羊圈养区域打开,进行牛/羊的常规养殖,即可完成规模场牛/羊布鲁氏菌病的防控。

技术研发人员:周宇,李洁,李美文,杨梅,冯秀,师园,杨美鑫,张妮妮

受保护的技术使用者:延安市动物疫病预防控制中心(延安市畜产品安全监测站)

技术研发日:

技术公布日:2024/1/11

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!