种苗器的制作方法

本技术涉及种苗器,具体为种苗器。

背景技术:

1、作物种苗在长成之后需要移植到大田当中,人们称为种苗定植。在进行种苗定植时,通常的做法是在田间堆起一道一道的田垄,在田垄上刨出定植坑,将种苗放入定植坑中并埋土,在田垄上覆盖用于保水的薄膜后,还需要将种苗的茎叶从薄膜中掏出,由此完成种苗的定植。

2、现有的种苗器大多通过拉手拉动两片半圆锥形管相背运动,使得两片半圆锥型管打开后将苗种放入种植,然而在土质较硬的地区,半圆锥形管受到的阻力大,长时间依靠拉手手动拉缇,过程较为费力,容易造成手酸。

3、基于此,本实用新型设计了种苗器,以解决上述问题。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于解决现有的种苗器大多通过拉手拉动两片半圆锥形管相背运动,使得两片半圆锥型管打开后将苗种放入种植,然而在土质较硬的地区,半圆锥形管受到的阻力大,长时间依靠拉手手动拉缇,过程较为费力,容易造成手酸的问题。

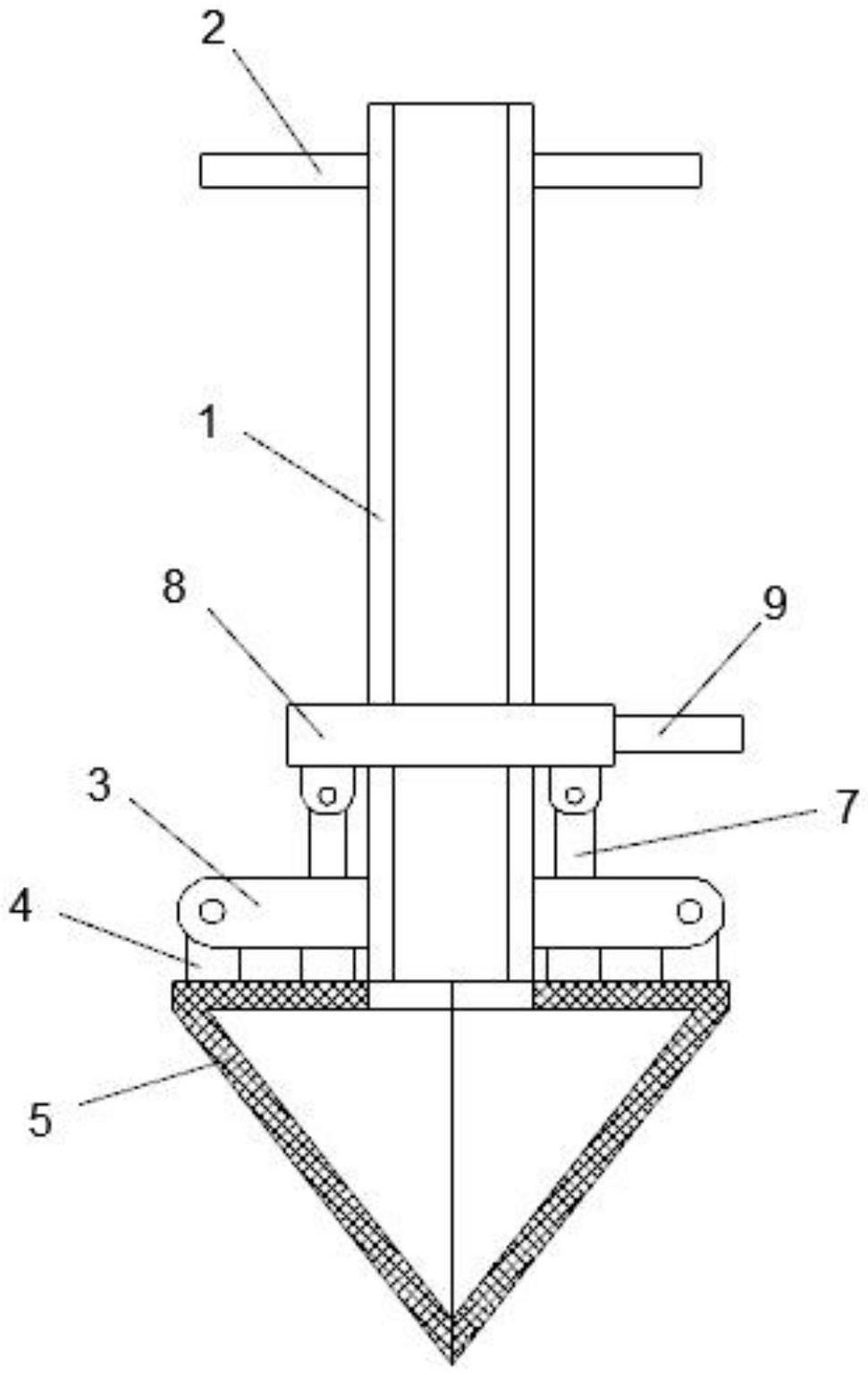

2、为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:种苗器,包括支撑圆筒,所述支撑圆筒的外侧壁上部两端固定设置有握把,所述支撑圆筒外侧壁下部两端均设置有转接座,所述转接座的内腔均铰接设置有固定架,所述固定架的底部均固定设置有破土锥筒,所述固定架的内侧开设有活动槽,所述固定架内侧的活动槽的内部铰接设置有顶杆,所述支撑圆筒的外侧壁下部上下滑动套接设置有压环,所述顶杆的顶端与压环下部相互铰接,所述压环的侧壁固定设置有踩杆。

3、优选的,所述固定架为u型块体结构,方便两侧分别铰接不同的主体,整体结构强度也更高。

4、优选的,所述转接座为前后两块相互平行的固定于支撑圆筒外侧壁的长条形块体组成,前后形成对固定架的铰接支撑。

5、优选的,所述破土锥筒为半圆形的空心锥体,所述破土锥筒上部圆孔内径大于支撑圆筒的外径,方便破土锥筒闭合时衔接在支撑圆筒的下端外侧。

6、优选的,所述握把的表面包裹有橡胶套,使得握把具有一定的缓冲作用,舒适感更强。

7、优选的,所述支撑圆筒为强度较高的空心金属管体制成,避免压环在上下滑动过程中造成支撑圆筒侧壁的凹陷。

8、与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

9、(1)本实用新型通过设置有固定架、顶杆、按压环和踩杆,改变现有市面上的提拉开合方式,通过用脚向下踩压,引导破土锥筒打开,相比起用手提拉更加省力高效,不容易造成操作者疲劳,有利于本实用新型的推广。

技术特征:

1.种苗器,包括支撑圆筒(1),其特征在于:所述支撑圆筒(1)的外侧壁上部两端固定设置有握把(2),所述支撑圆筒(1)外侧壁下部两端均设置有转接座(3),所述转接座(3)的内腔均铰接设置有固定架(4),所述固定架(4)的底部均固定设置有破土锥筒(5),所述固定架(4)的内侧开设有活动槽(6),所述固定架(4)内侧的活动槽(6)的内部铰接设置有顶杆(7),所述支撑圆筒(1)的外侧壁下部上下滑动套接设置有压环(8),所述顶杆(7)的顶端与压环(8)下部相互铰接,所述压环(8)的侧壁固定设置有踩杆(9)。

2.根据权利要求1所述的种苗器,其特征在于:所述固定架(4)为u型块体结构。

3.根据权利要求1所述的种苗器,其特征在于:所述转接座(3)为前后两块相互平行的固定于支撑圆筒(1)外侧壁的长条形块体组成。

4.根据权利要求1所述的种苗器,其特征在于:所述破土锥筒(5)为半圆形的空心锥体,所述破土锥筒(5)上部圆孔内径大于支撑圆筒(1)的外径。

5.根据权利要求1所述的种苗器,其特征在于:所述握把(2)的表面包裹有橡胶套。

6.根据权利要求1所述的种苗器,其特征在于:所述支撑圆筒(1)为强度较高的空心金属管体制成。

技术总结

本技术公开了种苗器技术领域种苗器,包括支撑圆筒,所述支撑圆筒的外侧壁上部两端固定设置有握把,所述支撑圆筒外侧壁下部两端均设置有转接座,所述转接座的内腔均铰接设置有固定架,所述固定架的底部均固定设置有破土锥筒,所述固定架的内侧开设有活动槽,所述固定架内侧的活动槽的内部铰接设置有顶杆,所述支撑圆筒的外侧壁下部上下滑动套接设置有压环,所述顶杆的顶端与压环下部相互铰接,所述压环的侧壁固定设置有踩杆,设置有固定架、顶杆、按压环和踩杆,改变现有市面上的提拉开合方式,通过用脚向下踩压,引导破土锥筒打开,相比起用手提拉更加省力高效,不容易造成操作者疲劳,有利于本技术的推广。

技术研发人员:游文聪,张经宋,戴丽新

受保护的技术使用者:福建洋塔园艺有限公司

技术研发日:20230411

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!