一种水稻种肥同播机的制作方法

本技术涉及农业机械,特别涉及一种水稻种肥同播机。

背景技术:

1、我国传统的水稻种植方式主要有4种,即手插秧、抛秧、机插秧和直播。手插秧、抛秧、机插秧都需要先育苗,育苗工序复杂,所需劳动力较多,加上一次性设备与设施投入较大,育秧的管理技术要求较高,难以普及广大种植大户,设备需要维护保养。随着科学技术的不断发展,各种农用机械和先进种植技术的应用。在农业生产中种肥同播技术已推广多年,得到农民的广泛认可,应用面积不断扩大,效果显著。随着新型缓控释肥料的出现,一次施肥就能满足作物全生育期生长发育对养分的需要,具有减少施肥量及施肥次数、节约化肥、提高肥料利用率、简化操作、降低因肥料流失对生态环境污染等优点。

2、传统的种肥同播机无法实现种子和肥料同时作业,即使现有的如专利号为:cn202121310480.3的一种气吹式水稻侧深施肥播种一体机,机架,在所述机架上设置有与拖拉机相连接的悬挂支架,在所述机架的后端设置有播种箱,在所述播种箱的下端均匀设置有若干排种器,所述排种器通过排种轴串接在一起,在所述排种器的下端分别向后倾斜设置有播种下料导流仓,在所述相邻两个播种下料导流仓之间的机架下端设置有施肥仓,在所述施肥仓的上端分别连接有排肥管,所述排肥管的上端分别与气肥送料管相连接,在所述播种箱上端的机架上设置有肥料箱,在所述肥料箱的下端均匀设置有若干与气肥送料管一一对应的排肥器。气吹式施肥装置受肥料粉末和出口沾水易堵塞的限制,使用不方便;而且肥料只施于一侧,施肥点利行间杂草较近,种子对于肥料的利用率低,影响水稻的发育。

技术实现思路

1、实用新型的目的在于提供一种水稻种肥同播机,解决了现有的施肥装置肥料只施于一侧,施肥点利行间杂草较近,种子对于肥料的利用率低,影响水稻的发育的问题。

2、本实用新型是这样实现的,一种水稻种肥同播机,包括架体以及置于所述架体上的多个播种机构和多个施肥机构,所述施肥机构与所述播种机构沿着同播机运动方向前后设置,所述架体底部设有底板件,所述底板件距离泥土的高度可调节,所述底板件底部设有第一凸起部,所述第一凸起部用于同播机正下方泥土形成凹槽,所述施肥机构的输出端置于所述第一凸起部之间且可深入泥土内。

3、底板件置于架体的底部,底板件高度可调节,在使用时,可调节第一凸起部形成的凹槽的深度,形成的凹槽可以做为沥水沟或者播种沟使用;施肥机构的输出端处于第一凸起部之间,可知施肥机构的输出端处于两个凹槽之间的凸起部,且施肥机构可深入泥土内,从而使得肥料处于凸起部内,避免了现有技术中肥料距离杂草较近引起的肥料利用率低的问题。

4、本实用新型的进一步技术方案是:所述底板件底部还设有第二凸起部,所述第二凸起部置于所述施肥机构的正前方。

5、第二凸起部置于施肥机构的正前方,可以形成施肥沟槽用于施肥机构的施肥,同时运动过程中底板件可以作为施肥沟槽的整平件对施肥沟槽进行整平,使得施肥机构的肥料埋入一定的深度,更有利于水稻的发育。

6、本实用新型的进一步技术方案是:所述播种机构的输出端置于所述第一凸起部的正后方,或者所述播种机构的输出端置于所述施肥机构的正后方。

7、当播种机构的输出端置于第一凸起部的正后方,种子播种在凹槽内,此时的肥料在种子之间,两行种子共用一行肥料,即侧下方施肥,减少肥料的使用量,提高肥料利用率;当播种机构的输出端置于施肥机构的正后方,种子播种在形成的凹槽之间的凸起部上,此时的肥料在种子的正下方,即正位施肥,有利于种子与肥料在田间的空间耦合位置;相比于现有技术,该两种设置方式均能提高肥料利用率,有利于水稻根系的下扎,提高植株的抗倒性。

8、本实用新型的进一步技术方案是:所述第一凸起部置于所述播种机构输出端与所述施肥机构输出端之间。

9、本实用新型的进一步技术方案是:所述施肥机构包括螺杆施肥器以及施肥驱动件,所述施肥驱动件输出端与所述螺杆施肥组件连接用于螺旋出料,所述螺杆施肥器输入端与第一储料箱连接。

10、肥料储存在第一储料箱内,肥料从第一储料箱进入到螺杆施肥器内,通过施肥驱动件驱动螺杆施肥器工作进行施肥。

11、本实用新型的进一步技术方案是:所述第一储料箱置于所述施肥机构上方。

12、第一储料箱处于施肥机构的正上方,距离短、垂直,有利于肥料下料,且有利于节约空间。

13、本实用新型的进一步技术方案是:所述播种机构包括第二储料箱、调节结构以及播种结构,所述调节结构置于所述第二储料箱输出端,所述播种结构置于所述调节结构的输出端,所述调节结构内设有可调节大小的导料部且所述导料部可旋转。

14、种子储存在第二储料箱内,根据需要调节导料部的大小以及旋转速度,使得落入到调节结构内的种子可控的落入到播种结构内,从而进行播种。

15、本实用新型的进一步技术方案是:所述播种结构包括导向腔以及导向件,所述导向腔一端与所述调节结构输入端连通,所述导向腔另一端开口且设有所述导向件。

16、种子沿着导向腔经过导向件从导向腔开口处落下至泥土;导向件使得种子分散。

17、本实用新型的进一步技术方案是:所述同播机还包括动力机构,所述动力机构包括用于控制所述播种机构输出量的第一动力机构,所述动力机构还包括用于控制所述施肥机构输出量的第二动力机构。

18、本实用新型的进一步技术方案是:所述底板件两侧设有高度可调节的调节件。

19、所述底板件两侧设有调节件,用于根据实际情况调节底板的高度,从而控制底板底部的各个凸起部在泥土上形成的槽的深度。

20、本实用新型的有益效果:本实用新型底板件置于架体的底部,底板件高度可调节,在使用时,可调节第一凸起部形成的凹槽的深度,形成的凹槽可以做为沥水沟或者播种沟使用;施肥机构的输出端处于第一凸起部之间,可知施肥机构的输出端处于两个凹槽之间的凸起部,且施肥机构可深入泥土内,从而使得肥料处于凸起部内,避免了现有技术中肥料距离杂草较近引起的肥料利用率低的问题。

21、本实用新型整体框架布局、结构合理,部件紧凑,整体牢固稳定,采取304不锈钢材质,耐腐蚀、耐磨、耐用。

技术特征:

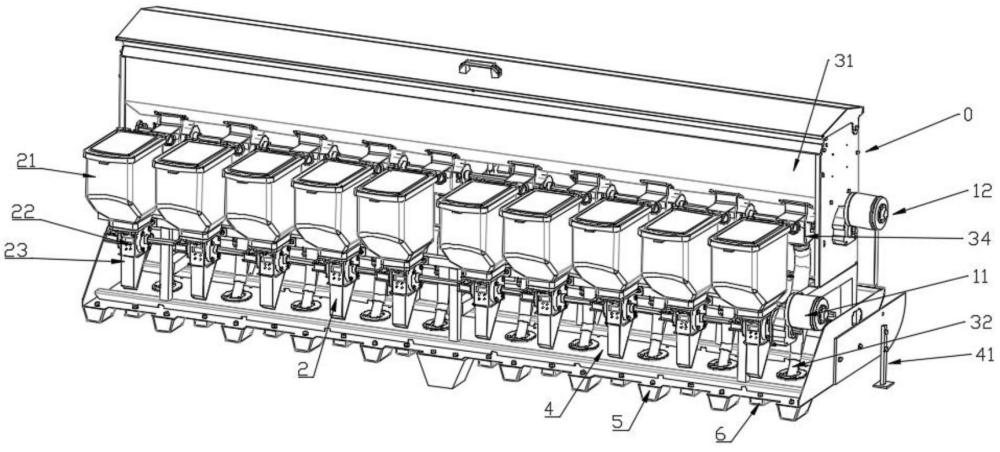

1.一种水稻种肥同播机,包括架体(0)以及置于所述架体(0)上的多个播种机构(2)和多个施肥机构(3),所述施肥机构(3)与所述播种机构(2)沿着同播机运动方向前后设置,其特征在于:所述架体(0)底部设有底板件(4),所述底板件(4)距离泥土的高度可调节,所述底板件(4)底部设有第一凸起部(5),所述第一凸起部(5)用于同播机正下方泥土形成凹槽,所述施肥机构(3)的输出端置于所述第一凸起部(5)之间且可深入泥土内。

2.根据权利要求1所述的一种水稻种肥同播机,其特征在于,所述底板件(4)底部还设有第二凸起部(6),所述第二凸起部(6)置于所述施肥机构(3)的正前方。

3.根据权利要求1或2所述的一种水稻种肥同播机,其特征在于,所述播种机构(2)的输出端置于所述第一凸起部(5)的正后方,或者所述播种机构(2)的输出端置于所述施肥机构(3)的正后方。

4.根据权利要求1或2所述的一种水稻种肥同播机,其特征在于,所述第一凸起部(5)置于所述播种机构(2)输出端与所述施肥机构(3)输出端之间。

5.根据权利要求1或2所述的一种水稻种肥同播机,其特征在于,所述施肥机构(3)包括螺杆施肥器(32)以及施肥驱动件(33),所述施肥驱动件(33)输出端与所述螺杆施肥器(32)连接用于螺旋出料,所述螺杆施肥器(32)输入端与第一储料箱(31)连接。

6.根据权利要求5所述的一种水稻种肥同播机,其特征在于,所述第一储料箱(31)置于所述施肥机构(3)上方。

7.根据权利要求1或2所述的一种水稻种肥同播机,其特征在于,所述播种机构(2)包括第二储料箱(21)、调节结构(22)以及播种结构(23),所述调节结构(22)置于所述第二储料箱(21)输出端,所述播种结构(23)置于所述调节结构(22)的输出端,所述调节结构(22)内设有可调节大小的导料部(24)且所述导料部(24)可旋转。

8.根据权利要求7所述的一种水稻种肥同播机,其特征在于,所述播种结构(23)包括导向腔(231)以及导向件(232),所述导向腔(231)一端与所述调节结构(22)输入端连通,所述导向腔(231)另一端开口且设有所述导向件(232)。

9.根据权利要求1或2所述的一种水稻种肥同播机,其特征在于,所述同播机还包括动力机构,所述动力机构包括用于控制所述播种机构(2)输出量的第一动力机构(11),所述动力机构还包括用于控制所述施肥机构(3)输出量的第二动力机构(12)。

10.根据权利要求1或2所述的一种水稻种肥同播机,其特征在于,所述底板件(4)两侧设有高度可调节的调节件(41)。

技术总结

本技术公开了一种水稻种肥同播机,包括架体以及置于架体上的多个播种机构和多个施肥机构,施肥机构与播种机构沿着同播机运动方向前后设置,架体底部设有底板件,底板件距离泥土的高度可调节,底板件底部设有第一凸起部,第一凸起部用于同播机正下方泥土形成凹槽,施肥机构的输出端置于第一凸起部之间且可深入泥土内;本技术可调节第一凸起部形成的凹槽的深度,形成的凹槽可以做为沥水沟或者播种沟使用;施肥机构的输出端处于第一凸起部之间,可知施肥机构的输出端处于两个凹槽之间的凸起部,且施肥机构可深入泥土内,从而使得肥料处于凸起部内,避免了现有技术中肥料距离杂草较近引起的肥料利用率低的问题。

技术研发人员:钟成虎

受保护的技术使用者:茂施农业科技有限公司

技术研发日:20230620

技术公布日:2024/3/17

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!