一种负压吸引管的制作方法

1.本实用新型涉及医疗技术领域,具体涉及一种负压吸引管。

背景技术:

2.负压吸引有利于促进创面愈合,在宏观上:可引流创面渗出液、减轻组织水肿,促进肉芽形成;改善伤口局部血供,促进伤口及其周围组织的血液循环,向伤口组织输送氧气和重要营养物质灯;在微观上:对创面的愈合有复杂而广泛的细胞分子方面的生物学效应,包括抑制细菌的繁殖、抑制炎症反应、促进各种生长因子的表达、刺激各种修复细胞的增殖分化、促进血管的生成与分化。

3.此前有利用体外负压吸引提高脂肪移植的方法和装置,但是现有的体外负压装置有如下的缺点:(1)装置较大且价格昂贵,一般患者难以承受;(2)装置需要长期佩戴才能有较好的效果,佩戴过程中活动不便且有较强的不适感,导致患者的依从性差,难以坚持佩戴;(3)只适合用于乳房移植,不适用于小面积的脂肪移植或其他部位的脂肪移植,难以在临床中推广。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于克服现有技术之缺陷,提供了一种负压吸引管,采用体内负压的方法提高脂肪移植后的存活率,可以精确并且均匀地使脂肪组织移植在受区。

5.本实用新型是这样实现的:

6.本实用新型提供一种负压吸引管,该负压吸引管可置于人体内经球囊管扩张出的软组织腔隙内,负压吸引管的外壁开设有若干间隔设置的孔道,负压吸引管的中部设有一细导丝,所述细导丝上设有若干支撑组件,所述支撑组件包括环设于细导丝外周的多个支撑杆,每个支撑杆伸出对应的孔道并连接有支撑片,所述支撑片可覆盖于孔道上。

7.进一步地,所述细导丝上套设有安装套管,支撑杆对应孔道位置于安装套管上周向分布,支撑杆的一端与安装套管铰接,支撑杆的另一端伸出对应的孔道并与支撑片连接。

8.进一步地,所述支撑片呈弧形瓣状,所述支撑片的面积大于孔道的面积。

9.进一步地,支撑组件共设有三组,相邻支撑组件的间距相同,所述支撑组件包括三个支撑杆,相邻支撑杆之间呈120

°

。

10.更进一步地,每组支撑组件对应的孔道呈环状均匀地分布于负压吸引管的外壁,孔道与支撑杆一一对应设置,孔道与支撑片贴合的区域形成负压传递区

11.本实用新型具有以下有益效果:

12.1、对支撑组件的展开和收缩,使该负压吸引管位于软组织腔隙的中央,可精确控制脂肪移植的量,使游离脂肪分布更均匀,减少误注射进血管造成栓塞的风险。

13.2、利用该负压吸引管在体内对注射的游离脂肪进行负压吸引,可促进游离脂肪组织的快速血管化,提高脂肪移植的存活率。

附图说明

14.为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

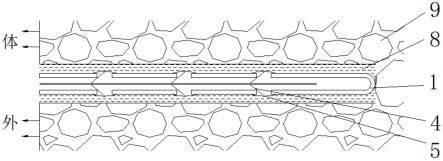

15.图1为本实用新型实施例中支撑杆展开时的结构示意图;

16.图2为本实用新型实施例中支撑杆展开时负压吸引管的截面图;

17.图3为本实用新型实施例中支撑杆收缩时的结构示意图;

18.图4为本实用新型实施例中支撑杆收缩时负压吸引管的截面图;

19.图5为本实用新型实施例中细导丝、安装套管及支撑杆的结构关系图。

20.图中:1-负压吸引管;2-细导丝;3-孔道;4-支撑杆;5-支撑片;6-安装套管;7-软组织腔隙;8-游离脂肪;9-人体软组织。

具体实施方式

21.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

22.参见图1-5,本实用新型实施例提供一种负压吸引管,该负压吸引管1可置于人体内经球囊管扩张出的软组织腔隙7内,负压吸引管1的外壁开设有若干均匀间隔设置的孔道3,负压吸引管1的中部设有一细导丝2,细导丝2上设有多组支撑组件,支撑组件包括环设于细导丝2并与细导丝2滑动连接的多个支撑杆4,通过控制细导丝2的进出,实现支撑杆4形成的伞状结构的展开和收缩。

23.具体地,本实施例中,支撑组件共设有三组,相邻支撑组件的间距相同,支撑组件包括三个支撑杆4,相邻支撑杆4之间呈120

°

形成伞状结构,在细导丝2上固定套装安装套管6来保护细导丝,支撑组件设于安装套管6上,支撑杆4对应孔道3位置于安装套管6上周向分布,支撑杆4的一端与安装套管6铰接,支撑杆4的另一端伸出对应的孔道3并与支撑片5连接。

24.每个支撑杆4伸出对应的孔道3并连接有支撑片5,支撑片5呈弧形瓣状,支撑片5的面积大于孔道3的面积,支撑片5可覆盖于孔道3上,孔道3与支撑片5内壁贴合形成的区域是负压传递区,可将管内负压传递至软组织腔隙中。

25.支撑组件展开时,支撑杆4伸展至与细导丝2呈90

°

,支撑片5与软组织腔隙7的内壁抵接,可使软组织腔隙7稳定保持并使该负压吸引管1处于软组织腔隙7的中央;支撑组件收缩时,支撑片5贴合覆盖在对应的孔道3上,弧形瓣状的支撑片5和孔道3之间的间隙形成负压传递区,可将经负压抽吸后负压吸引管1产生的负压传递到软组织腔隙7中。收缩和展开的幅度由细导丝2的移动距离来决定,可经过计算来设定移动距离,不会对该负压吸引管1的管壁造成损伤,注射到软组织间隙7的游离脂肪的量也可精确计算。

26.该负压吸引管1的使用过程为:先通过双套管针置入球囊管,拔出外层刺针,将球囊扩张管留置体内,扩张球囊,使身体软组织形成一圆柱形腔隙;通过双层套管针将该负压

吸引管1置于体内,向管内推送细导丝2,使支撑杆4展开至弧形瓣状的支撑片5与软组织腔隙7的内壁相抵,再通过细钝针从体外向软组织腔隙7内注射游离脂肪,注射完成后,向体外抽拉细导丝2,使支撑杆4收缩至弧形瓣状的支撑片5覆盖住负压吸引管1的孔道3;之后将负压吸引管1连接负压,使注射的游离脂肪被负压吸引。

27.利用本实用新型,通过对支撑组件的展开和收缩,使该负压吸引管1位于软组织腔隙7的中央,在脂肪移植后于体内建立以该负压吸引管1为中心的负压吸引,通过负压治疗,促进游离脂肪组织的快速血管化,提高游离脂肪移植的存活率,本实用新型还可精确控制脂肪移植的量,使游离脂肪分布更均匀,减少误注射进血管造成栓塞的风险。

28.以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

技术特征:

1.一种负压吸引管,其特征在于,该负压吸引管可置于人体内经球囊管扩张出的软组织腔隙内,负压吸引管的外壁开设有若干间隔设置的孔道,负压吸引管的中部设有一细导丝,所述细导丝上设有若干支撑组件,所述支撑组件包括环设于细导丝外周的多个支撑杆,每个支撑杆伸出对应的孔道并连接有支撑片,所述支撑片可覆盖于孔道上。2.如权利要求1所述的负压吸引管,其特征在于:所述细导丝上套设有安装套管,支撑杆对应孔道位置于安装套管上周向分布,支撑杆的一端与安装套管铰接,支撑杆的另一端伸出对应的孔道并与支撑片连接。3.如权利要求1所述的负压吸引管,其特征在于:所述支撑片呈弧形瓣状,所述支撑片的面积大于孔道的面积。4.如权利要求1-3任一所述的负压吸引管,其特征在于:支撑组件共设有三组,相邻支撑组件的间距相同,所述支撑组件包括三个支撑杆,相邻支撑杆之间呈120

°

。5.如权利要求4所述的负压吸引管,其特征在于:每组支撑组件对应的孔道呈环状均匀地分布于负压吸引管的外壁,孔道与支撑杆一一对应设置,孔道与支撑片贴合的区域形成负压传递区。

技术总结

本实用新型提供了一种负压吸引管,该负压吸引管可置于人体内经球囊管扩张出的软组织腔隙内,负压吸引管的外壁开设有若干间隔设置的孔道,负压吸引管的中部设有一细导丝,所述细导丝上设有若干支撑组件,所述支撑组件包括环设于细导丝外周的多个支撑杆,每个支撑杆伸出对应的孔道并连接有支撑片,所述支撑片可覆盖于孔道上;本实用新型采取对支撑组件的展开和收缩的措施,使该负压吸引管位于软组织腔隙的中央,可精确控制脂肪移植的量,使游离脂肪分布更均匀,利用该负压吸引管在体内对注射的游离脂肪进行负压吸引,可促进游离脂肪组织的快速血管化,提高脂肪移植的存活率。提高脂肪移植的存活率。提高脂肪移植的存活率。

技术研发人员:宋海臣

受保护的技术使用者:宋海臣

技术研发日:2022.01.27

技术公布日:2022/10/28

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1