深静脉置管无菌保护套

1.本实用新型涉及医疗用品技术领域,特别是一种深静脉置管无菌保护套。

背景技术:

2.深静脉置管是一种侵入性操作,置管时间越长越容易发生感染,发生感染主要有以下几个原因:1、置管后穿刺点护理不到位;2、局部组织发生损伤;3、位于导管中段的各种接头长期暴露在体外。

3.针对前两点感染原因,给与病人更细致的护理即可避免感染。针对第三点感染原因,临床上通常采用无菌巾包裹住导管中段(导管的数量通常有多根),将导管中段的各种接头包容在内,并围成一个类似袖套的环柱形结构,最后在所述环柱形结构的两端使用胶带粘接固定。

4.但这种针对深静脉置管的保护方式牢固性、封闭性、易用性较差。牢固性较差一方面体现在无菌巾两端的胶带容易松脱,进而使无菌巾失去对接头的包容遮蔽效果,另一方面体现在病人或陪护人员的动作容易导致无菌巾在导管上发生移位,使接头暴露在无菌巾外部;封闭性较差体现在围成环柱形结构的无菌巾并不能有效的束口和扎紧,位于无菌巾内部的接头可通过所述环柱形结构的两端口与外部连通,难以形成一个无菌环境。易用性较差体现在每次使用接头时都需要撕开胶带,将围成环柱形的无菌巾完整展开,使用完接头后,再将锁无菌巾围成环柱形并粘合胶带,并且,撕开胶带会导致所有的导管失去约束而散乱分布,使用完接头后,又需要将散乱的导管重新整理约束在无菌巾内,操作比较麻烦。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的是克服现有技术的不足,而提供一种深静脉置管无菌保护套,它解决了现有的深静脉置管保护方式牢固性、封闭性、易用性较差的问题。

6.本实用新型的技术方案是:深静脉置管无菌保护套,包括无菌巾体;无菌巾体呈矩形,其包括左右侧边和上下侧边,其在左右侧边处设有粘合部件,其在上下侧边处嵌设有抽拉绳,抽拉绳的端部伸出在无菌巾体的外部;当无菌巾体通过粘合部件围成一个套筒形时,抽拉绳位于所述套筒形的两端口处,拉扯抽拉绳的外露端部以使所述套筒形的端口收口。

7.本实用新型进一步的技术方案是:无菌巾体的中部设有操作口,操作口处设有用于打开或关闭操作口的盖布。

8.本实用新型进一步的技术方案是:操作口呈u形,其包括相互连接的直边a和拱形边a,其沿拱形边a固设有魔术贴的尼龙钩带;相应的,盖布与操作口的形状相适应,其包括相互连接的直边b和拱形边b,其直边b连接在操作口的直边a上,其沿拱形边b设有魔术贴的尼龙绒带;当盖布上的尼龙绒带与操作口处的尼龙钩带相互粘合时,操作口被关闭;当盖布上的尼龙绒带与操作口处的尼龙钩带相互粘合时,操作口被打开。

9.本实用新型进一步的技术方案是:所述粘合部件为魔术贴,魔术贴包括尼龙钩带和尼龙绒带;所述粘合部件中的尼龙钩带和尼龙绒带分别设置在无菌巾体的左右侧边处,

并位于不同面上。

10.本实用新型进一步的技术方案是:无菌巾体在上下侧边处内部分别设有用于安装抽拉绳的通道,通道一端为固定端,另一端为出口端;其中,上侧边和下侧边处分别设有两条通道;上侧边处的两条通道沿无菌巾体的中心线对称布置,上侧边处的两条通道的固定端分别紧邻无菌巾体的左右侧边,上侧边处的两条通道的出口端分布在无菌巾体的中心线的两侧;下侧边处的两条通道沿无菌巾体的中心线对称布置,下侧边处的两条通道的固定端分别紧邻无菌巾体的左右侧边,下侧边处的两条通道的出口端分布在无菌巾体的中心线的两侧;相应的,抽拉绳的数量为四条,四条抽拉绳分别安装在四条通道内,抽拉绳的一端与所在通道的固定端缝制固定,抽拉绳的另一端从所在通道的出口端伸出。

11.本实用新型与现有技术相比具有如下优点:

12.1、其用于深静脉置管操作后,对所有导管的体外段(具体是含有接头的一段)包扎约束,避免导管上的接头直接暴露在外。其在使用状态下围成套筒形,套筒的两端口收口并压紧在导管外壁上;一方面提高了套筒(即无菌巾体)内部的封闭性,降低了感染风险,另一方面实现了套筒与导管的相对固定,避免了套筒与导管发生相对滑移。

13.2、无菌巾体的中部设有操作口,操作口处设有用于打开或关闭操作口的盖布,基于该结构,无需展开整个无菌巾体,仅打开盖布使操作口暴露,即可对包裹在无菌巾体内部的导管接头进行操作(例如冲洗),易用性较好。

14.以下结合图和实施例对本实用新型作进一步描述。

附图说明

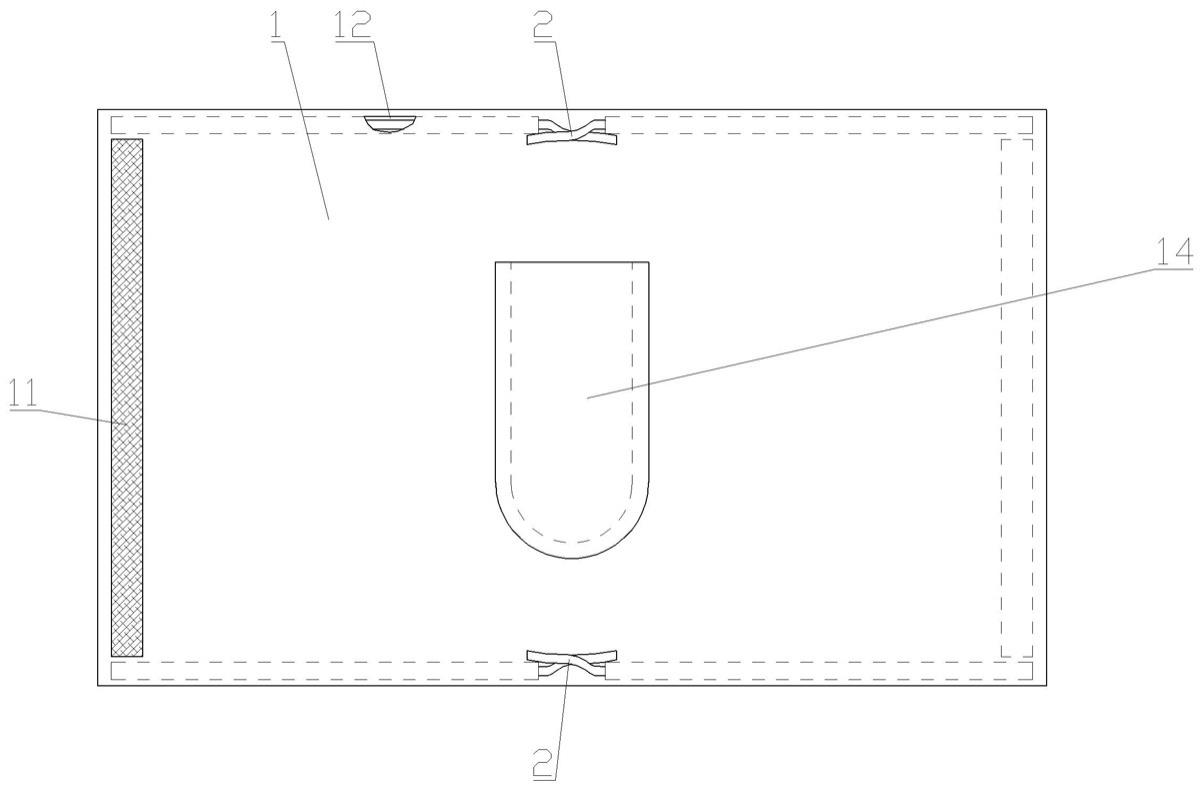

15.图1为本实用新型的展开状态主视图;

16.图2为本实用新型的展开状态后视图;

17.图3为本实用新型的围拢状态示意图。

具体实施方式

18.实施例1:

19.如图1-3所示,深静脉置管无菌保护套,包括无菌巾体1。

20.无菌巾体1呈矩形,其包括左右侧边和上下侧边,其在左右侧边处设有粘合部件11,所述粘合部件11为魔术贴,魔术贴包括尼龙钩带和尼龙绒带,所述粘合部件11中的尼龙钩带和尼龙绒带分别设置在无菌巾体1的左右侧边处,并位于不同面上。

21.无菌巾体1在上下侧边处嵌设有抽拉绳2,抽拉绳2的端部伸出在无菌巾体1的外部。当无菌巾体1通过粘合部件11围成一个套筒形时,抽拉绳2位于所述套筒形的两端口处,拉扯抽拉绳2的外露端部以使所述套筒形的端口收口。

22.无菌巾体1的中部设有操作口13,操作口13处设有用于打开或关闭操作口的盖布14。

23.优选,无菌巾体1在上下侧边处内部分别设有用于安装抽拉绳2的通道12,通道12一端为固定端,另一端为出口端。其中,上侧边和下侧边处分别设有两条通道。上侧边处的两条通道沿无菌巾体1的中心线对称布置,上侧边处的两条通道的固定端分别紧邻无菌巾体1的左右侧边,上侧边处的两条通道的出口端分布在无菌巾体1的中心线的两侧。下侧边

处的两条通道沿无菌巾体1的中心线对称布置,下侧边处的两条通道的固定端分别紧邻无菌巾体1的左右侧边,下侧边处的两条通道的出口端分布在无菌巾体1的中心线的两侧。相应的,抽拉绳2的数量为四条,四条抽拉绳2分别安装在四条通道12内,抽拉绳2的一端与所在通道12的固定端缝制固定,抽拉绳2的另一端从所在通道12的出口端伸出。

24.优选,操作口13呈u形,其包括相互连接的直边a和拱形边a,其沿拱形边a固设有魔术贴的尼龙钩带。相应的,盖布14与操作口13的形状相适应,其包括相互连接的直边b和拱形边b,其直边b连接在操作口13的直边a上,其沿拱形边设有魔术贴的尼龙绒带。当盖布14上的尼龙绒带与操作口13处的尼龙钩带相互粘合时,操作口13被关闭。当盖布14上的尼龙绒带与操作口13处的尼龙钩带相互粘合时,操作口13被打开。

25.简述本实用新型的使用方法:所述的深静脉置管无菌保护套用于深静脉置管操作后,对所有导管的体外段(具体是含有接头的一段)包扎约束,避免导管上的接头直接暴露在外。当无菌巾体1围成套筒形并将所有导管包扎约束后,通过拉扯抽拉绳2即可使所述套筒的端口收口并压紧在导管外壁上。一方面提高了套筒(即无菌巾体1)内部的封闭性,降低了感染风险,另一方面实现了套筒与导管的相对固定,避免了套筒与导管发生相对滑移。

技术特征:

1.深静脉置管无菌保护套,其特征是:包括无菌巾体;无菌巾体呈矩形,其包括左右侧边和上下侧边,其在左右侧边处设有粘合部件,其在上下侧边处嵌设有抽拉绳,抽拉绳的端部伸出在无菌巾体的外部;当无菌巾体通过粘合部件围成一个套筒形时,抽拉绳位于所述套筒形的两端口处,拉扯抽拉绳的外露端部以使所述套筒形的端口收口。2.如权利要求1所述的深静脉置管无菌保护套,其特征是:无菌巾体的中部设有操作口,操作口处设有用于打开或关闭操作口的盖布。3.如权利要求2所述的深静脉置管无菌保护套,其特征是:操作口呈u形,其包括相互连接的直边a和拱形边a,其沿拱形边a固设有魔术贴的尼龙钩带;相应的,盖布与操作口的形状相适应,其包括相互连接的直边b和拱形边b,其直边b连接在操作口的直边a上,其沿拱形边b设有魔术贴的尼龙绒带;当盖布上的尼龙绒带与操作口处的尼龙钩带相互粘合时,操作口被关闭;当盖布上的尼龙绒带与操作口处的尼龙钩带相互粘合时,操作口被打开。4.如权利要求3所述的深静脉置管无菌保护套,其特征是:所述粘合部件为魔术贴,魔术贴包括尼龙钩带和尼龙绒带;所述粘合部件中的尼龙钩带和尼龙绒带分别设置在无菌巾体的左右侧边处,并位于不同面上。5.如权利要求4所述的深静脉置管无菌保护套,其特征是:无菌巾体在上下侧边处内部分别设有用于安装抽拉绳的通道,通道一端为固定端,另一端为出口端;其中,上侧边和下侧边处分别设有两条通道;上侧边处的两条通道沿无菌巾体的中心线对称布置,上侧边处的两条通道的固定端分别紧邻无菌巾体的左右侧边,上侧边处的两条通道的出口端分布在无菌巾体的中心线的两侧;下侧边处的两条通道沿无菌巾体的中心线对称布置,下侧边处的两条通道的固定端分别紧邻无菌巾体的左右侧边,下侧边处的两条通道的出口端分布在无菌巾体的中心线的两侧;相应的,抽拉绳的数量为四条,四条抽拉绳分别安装在四条通道内,抽拉绳的一端与所在通道的固定端缝制固定,抽拉绳的另一端从所在通道的出口端伸出。

技术总结

深静脉置管无菌保护套,包括无菌巾体;无菌巾体呈矩形,其包括左右侧边和上下侧边,其在左右侧边处设有粘合部件,其在上下侧边处嵌设有抽拉绳,抽拉绳的端部伸出在无菌巾体的外部;当无菌巾通过粘合部件围成一个套筒形时,抽拉绳位于所述套筒形的两端口处,拉扯抽拉绳的外露端部以使所述套筒形的端口收口。本实用新型用于深静脉置管操作后,对所有导管的体外段包扎约束,避免导管上的接头直接暴露在外。无菌巾体在使用状态下围成套筒形,套筒的两端口收口并压紧在导管外壁上;一方面提高了套筒(即无菌巾体)内部的封闭性,降低了感染风险,另一方面实现了套筒与导管的相对固定,避免了套筒与导管发生相对滑移。套筒与导管发生相对滑移。套筒与导管发生相对滑移。

技术研发人员:薛永姣

受保护的技术使用者:南华大学附属第一医院

技术研发日:2022.06.30

技术公布日:2022/12/27

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1