一种内窥镜设备的制作方法

本技术涉及医疗器械,更具体地说,涉及一种内窥镜设备。

背景技术:

1、内窥镜在外科手术及内科检查等医疗领域运用极为广泛,适用于插入人体内部进行辅助治疗。内窥镜的图像处理器或冷光源等设备由于集成有多个功能模块,且多模块分别具有发热器件,致使整机热源较多且分布较为分散,因而在空间有限的情况下,难以保证整机散热通道顺畅,从而使得发热元器件受散热条件影响工作可靠性较低,并对整机的使用寿命产生不利影响。

2、综上所述,如何有效地解决内窥镜设备散热效果较差等问题,是目前本领域技术人员需要解决的问题。

技术实现思路

1、有鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种内窥镜设备,该内窥镜设备的结构设计可以有效地解决内窥镜设备散热效果较差的问题。

2、为了达到上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

3、一种内窥镜设备,包括设备壳体,所述设备壳体内分隔为至少两个相隔绝的散热腔,每个所述散热腔在所述设备壳体上分别对应的设置有进风口和出风口,且各所述散热腔内设有风扇以使气体经进风口进入并流经对应的所述散热腔后由所述出风口排出,各所述散热腔分别用于设置所述内窥镜设备的不同发热模块。

4、可选地,上述内窥镜设备中,所述内窥镜设备的发热模块包括光源模块和电源模块,所述设备壳体内设有纵向隔板以将所述设备壳体分隔为左腔室和右腔室,所述左腔室包括用于设置所述光源模块的散热腔,所述右腔室包括用于设置所述电源模块的散热腔。

5、可选地,上述内窥镜设备中,所述内窥镜设备的发热模块还包括图像采集板及主控板模块,所述左腔室内设置有遮盖板以将所述左腔室分隔为左外腔室和位于所述左外腔室内的左内腔室,所述左外腔室为用于设置所述光源模块的散热腔,所述左内腔室为用于设置所述图像采集板及主控板模块的散热腔。

6、可选地,上述内窥镜设备中,所述左外腔室的进风口和所述左内腔室的进风口分别设于所述设备壳体的底部,所述左外腔室的出风口和所述左内腔室的出风口分别位于所述设备壳体的尾端。

7、可选地,上述内窥镜设备中,所述左外腔室在所述左外腔室的出风口处设置有左外出口风扇,所述内窥镜设备还包括:

8、散热鳍片,设于所述光源模块的发光芯片的背面,所述左外腔室在所述设备壳体上对应的设置有多个所述进风口,位于所述散热鳍片下方的所述进风口处设有左外进口风扇;

9、和/或;

10、散热片,设于所述光源模块的光束耦合接口,所述散热片的一端连接有导流罩,所述导流罩与对应的所述进风口连通,且所述导流罩内设有导流风扇。

11、可选地,上述内窥镜设备中,所述内窥镜设备的发热模块还包括驱动板模块,所述右腔室内设置有罩体,以将所述右腔室分隔为右外腔室和位于所述右外腔室内的右上腔室和右下腔室,所述右上腔室为用于设置所述驱动板模块的散热腔,所述右下腔室为用于设置所述电源模块的散热腔。

12、可选地,上述内窥镜设备中,所述右上腔室的前端和所述右下腔室的前端分别设有腔室进口,所述右外腔室的进风口设于设备壳体的底部,并与各所述腔室进口连通,所述右上腔室的出风口和所述右下腔室的出风口分别位于所述设备壳体的尾端。

13、可选地,上述内窥镜设备中,所述光源模块包括冷光源模块和激光器模块,所述左腔室内设有横向隔板以将所述左腔室分隔为左前腔室和左后腔室,所述左前腔室为用于设置所述冷光源模块的散热腔,所述左后腔室为用于设置所述激光器模块的散热腔。

14、可选地,上述内窥镜设备中,所述左前腔室的进风口和所述左后腔室的进风口分别设于所述设备壳体的左侧,所述左前腔室的出风口设于所述设备壳体的底部,所述左后腔室的出风口设于所述设备壳体的尾端。

15、可选地,上述内窥镜设备中,所述内窥镜的发热模块还包括主控板模块和驱动板模块,其中,所述主控板模块和所述驱动板模块的发热量远小于所述电源模块的发热量,所述电源模块内部形成独立的散热空间;所述电源模块、所述主控板模块和所述驱动板模块均设置于所述右腔室。

16、可选地,上述内窥镜设备中,所述驱动板模块和所述电源模块由前至后依次设置,所述主控板模块设置在所述电源模块的上方。

17、可选地,上述内窥镜设备中,所述右腔室的进风口设于所述设备壳体的右侧壁,所述右腔室的出风口设于所述设备壳体的尾端。

18、可选地,上述内窥镜设备中,还包括:

19、导热垫,设于所述激光器模块的底部。

20、本实用新型提供的内窥镜设备,将设备壳体内分隔出至少两个相隔绝散热腔,且对应各散热腔分别设置进风口、出风口及风扇,则形成多个相互独立的风道,互不干扰。内窥镜设备的不同发热模块通过置于各散热腔内,使得各散热腔之间发热模块的产生的热量互不影响,从而提升了散热效果,有利于保证各发热模块工作性能稳定可靠,延长整机的使用寿命。

技术特征:

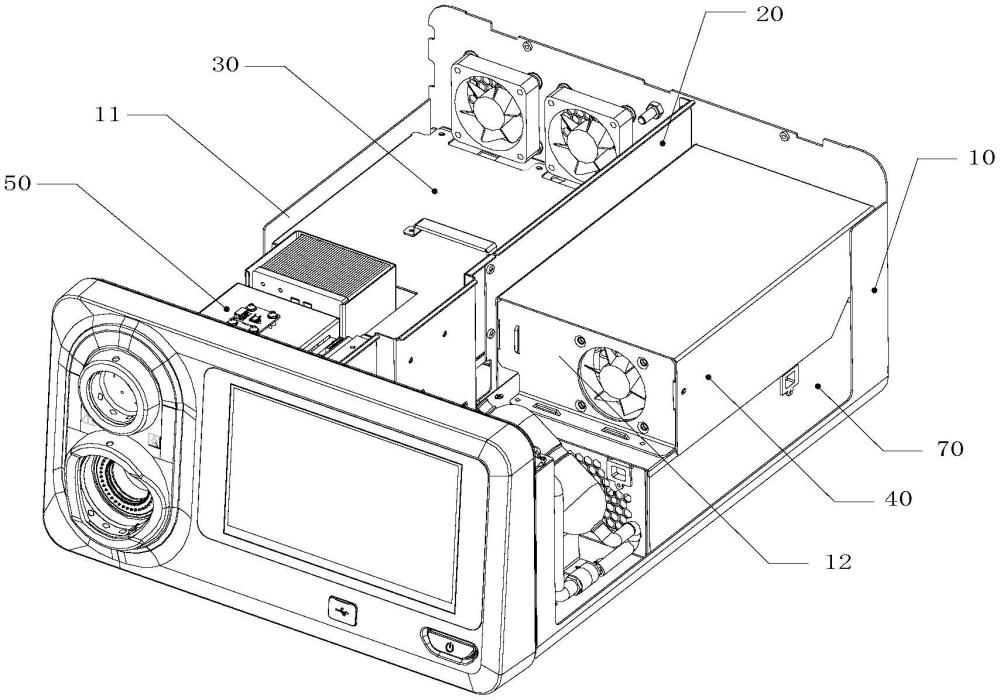

1.一种内窥镜设备,其特征在于,包括设备壳体(10),所述设备壳体(10)内分隔为至少两个相隔绝的散热腔,每个所述散热腔在所述设备壳体(10)上分别对应的设置有进风口和出风口,且各所述散热腔内设有风扇以使气体经进风口进入并流经对应的所述散热腔后由所述出风口排出,各所述散热腔分别用于设置所述内窥镜设备的不同发热模块。

2.根据权利要求1所述的内窥镜设备,其特征在于,所述内窥镜设备的发热模块包括光源模块(50)和电源模块(70),所述设备壳体(10)内设有纵向隔板(20)以将所述设备壳体(10)分隔为左腔室(11)和右腔室(12),所述左腔室(11)包括用于设置所述光源模块(50)的散热腔,所述右腔室(12)包括用于设置所述电源模块(70)的散热腔。

3.根据权利要求2所述的内窥镜设备,其特征在于,所述内窥镜设备的发热模块还包括图像采集板及主控板模块(60),所述左腔室(11)内设置有遮盖板(30)以将所述左腔室(11)分隔为左外腔室(111)和位于所述左外腔室(111)内的左内腔室(112),所述左外腔室(111)为用于设置所述光源模块(50)的散热腔,所述左内腔室(112)为用于设置所述图像采集板及主控板模块(60)的散热腔。

4.根据权利要求3所述的内窥镜设备,其特征在于,所述左外腔室的进风口(111-1)和所述左内腔室的进风口(112-1)分别设于所述设备壳体(10)的底部,所述左外腔室的出风口(111-2)和所述左内腔室的出风口(112-2)分别位于所述设备壳体(10)的尾端。

5.根据权利要求4所述的内窥镜设备,其特征在于,所述左外腔室(111)在所述左外腔室的出风口(111-2)处设置有左外出口风扇(90-1),所述内窥镜设备还包括:

6.根据权利要求2~5任一项所述的内窥镜设备,其特征在于,所述内窥镜设备的发热模块还包括驱动板模块(80),所述右腔室(12)内设置有罩体(40),以将所述右腔室(12)分隔为右外腔室(121)和位于所述右外腔室(121)内的右上腔室(122)和右下腔室(123),所述右上腔室(122)为用于设置所述驱动板模块(80)的散热腔,所述右下腔室(123)为用于设置所述电源模块(70)的散热腔。

7.根据权利要求6所述的内窥镜设备,其特征在于,所述右上腔室(122)的前端和所述右下腔室(123)的前端分别设有腔室进口,所述右外腔室的进风口(121-1)设于设备壳体(10)的底部,并与各所述腔室进口连通,所述右上腔室的出风口(122-2)和所述右下腔室的出风口(123-2)分别位于所述设备壳体(10)的尾端。

8.根据权利要求2所述的内窥镜设备,其特征在于,所述光源模块(50)包括冷光源模块(110)和激光器模块(120),所述左腔室(11)内设有横向隔板(100)以将所述左腔室(11)分隔为左前腔室(113)和左后腔室(114),所述左前腔室(113)为用于设置所述冷光源模块(110)的散热腔,所述左后腔室(114)为用于设置所述激光器模块(120)的散热腔。

9.根据权利要求8所述的内窥镜设备,其特征在于,所述左前腔室的进风口(113-1)和所述左后腔室的进风口(114-1)分别设于所述设备壳体(10)的左侧,所述左前腔室的出风口(113-2)设于所述设备壳体(10)的底部,所述左后腔室的出风口(114-2)设于所述设备壳体(10)的尾端。

10.根据权利要求8所述的内窥镜设备,其特征在于,所述内窥镜的发热模块还包括主控板模块(130)和驱动板模块(80),其中,所述主控板模块(130)和所述驱动板模块(80)的发热量远小于所述电源模块(70)的发热量,所述电源模块(70)内部形成独立的散热空间;所述电源模块(70)、主控板模块(130)和所述驱动板模块(80)均设置于所述右腔室(12)内。

11.根据权利要求10所述的内窥镜设备,其特征在于,所述驱动板模块(80)和所述电源模块(70)由前至后依次设置,所述主控板模块(130)设置在所述电源模块(70)的上方。

12.根据权利要求10所述的内窥镜设备,其特征在于,所述右腔室的进风口(12-1)设于所述设备壳体(10)的右侧壁,所述右腔室的出风口(12-2)设于所述设备壳体(10)的尾端。

13.根据权利要求8-12任一项所述的内窥镜设备,其特征在于,还包括:

技术总结

本技术涉及医疗器械技术领域,具体公开了一种内窥镜设备,包括设备壳体,设备壳体内分隔为至少两个相隔绝的散热腔,设备壳体上与各散热腔对应的分别设置有进风口和出风口,且各散热腔内设有风扇以使气体经进风口进入并流经对应的散热腔后由出风口排出,各散热腔分别用于设置内窥镜设备的不同发热模块。应用本技术提供的内窥镜设备,设备壳体内具有至少两个相互独立的风道,互不干扰。内窥镜设备的不同发热模块通过置于各散热腔内,使得各散热腔之间发热模块的产生的热量互不影响,从而提升了散热效果,有利于保证各发热模块工作性能稳定可靠,延长整机的使用寿命。

技术研发人员:卿前茂

受保护的技术使用者:深圳开立生物医疗科技股份有限公司

技术研发日:20221028

技术公布日:2024/1/22

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!