一种蛛网膜下腔出血模型探针的制作方法

本技术属于蛛网膜,特别涉及一种蛛网膜下腔出血模型探针。

背景技术:

1、蛛网膜下腔出血是是多种病因所致脑底部或脑及脊髓表面血管破裂的急性出血性脑血管病。其危害性极大,致残、死率非常高,为家庭和社会带来巨大的负担。其主要危害是引起继发性脑血管痉挛,机制至今尚未明了。而蛛网膜下腔出血活体动物模型在研究脑血管痉挛的病理生理变化及指导临床治疗等方面起到了重要作用;

2、目前,制作动物蛛网膜下腔出血模型主要有两种方法:一个方法是先结扎动物双侧颈总动脉,然后利用立体定向仪用微量注射的方法给基底池等脑池内注射自体血;另一个方法是剪开颈总动脉,插入一根特制的尼龙线,避开翼腭动脉,到达一定距离后,用力穿破大脑中动脉,使血液流入脑池内,尼龙线退出后结扎颈总动脉;

3、专利号为“cn201120397920.3”的一种蛛网膜下腔出血模型探针,其包括一中空且柔细长的导丝,导丝表面上有用于标记长度的数据刻度,导丝内有细针,该细针带有锋利的尖端,且表面涂有抗凝剂,然而上述装置在使用时,由于细针和导丝之间存在一定的间隙,当工作人员使用细针在导丝之间穿插时,难免的细针和导丝之间容易发生碰撞,细针和导丝之间的碰撞易造成导丝或者细针的偏移而使得血管受到意外损伤,进而导致模型失败,并且在穿刺期间,由于采用人工穿刺,容易导致穿刺速度过快,进而导致过度穿刺,造成血管损坏严重的现象,并且采用涂抹抗凝剂的方式很容易在穿刺期间造成抗凝剂被稀释失效,因此需要对其进行改进。

技术实现思路

1、针对背景技术中提到的问题,本实用新型的目的是提供一种蛛网膜下腔出血模型探针,以解决现有技术中由于细针和导丝之间存在一定的间隙,当工作人员使用细针在导丝之间穿插时,难免的细针和导丝之间容易发生碰撞,细针和导丝之间的碰撞易造成导丝或者细针的偏移而使得血管受到意外损伤,进而导致模型失败,并且在穿刺期间,由于采用人工穿刺,容易导致穿刺速度过快,进而导致过度穿刺,造成血管损坏严重的现象,并且采用涂抹抗凝剂的方式很容易在穿刺期间造成抗凝剂被稀释失效的问题。

2、本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:

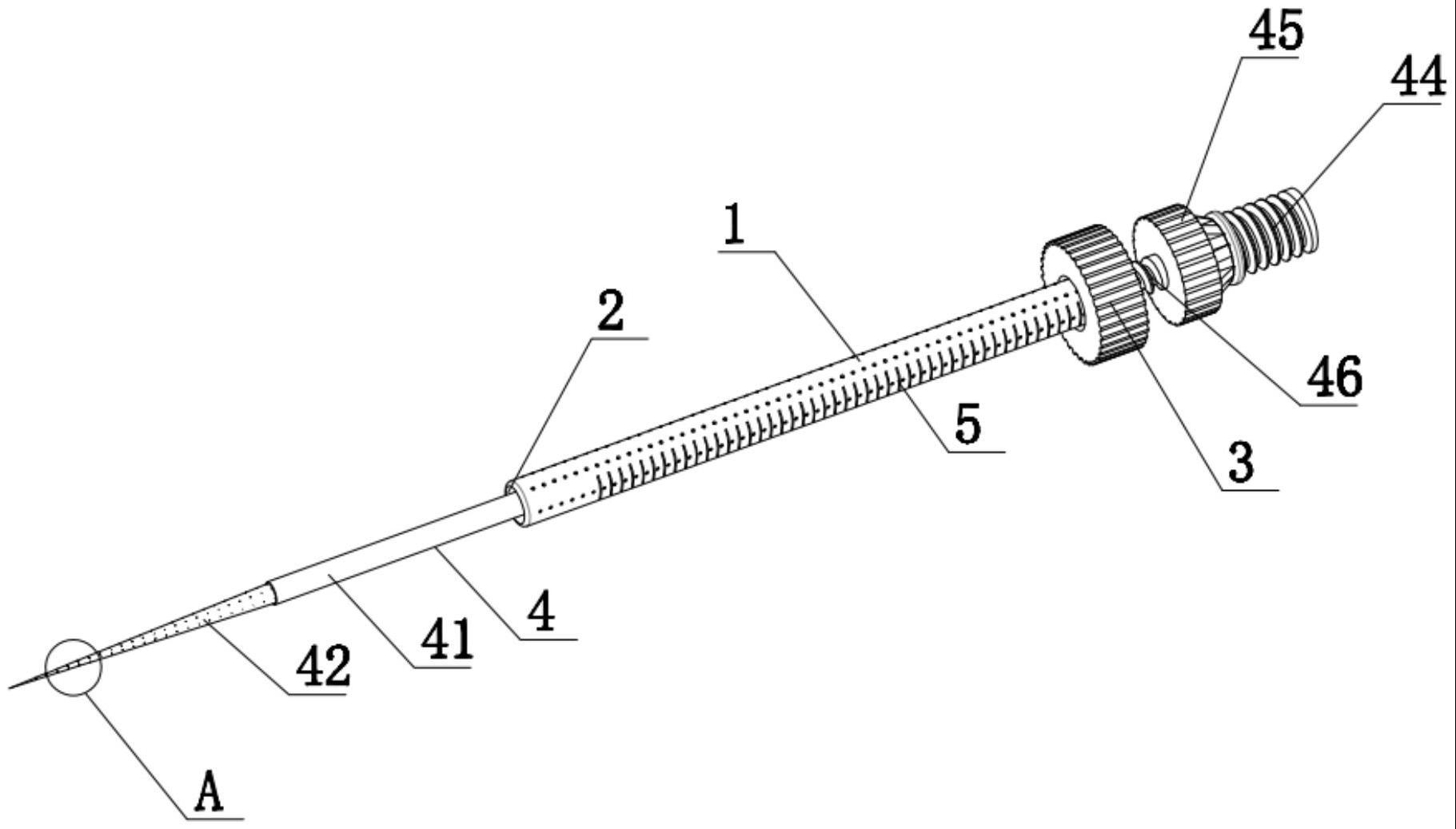

3、一种蛛网膜下腔出血模型探针,包括导丝,所述导丝的内侧开设有导腔,所述导丝的右侧设有螺座,所述螺座设置为圆环形,所述导腔的内侧插接有探针机构,所述导丝的外表面等间距设有刻度槽,所述导丝由复合层构成。

4、进一步地,作为优选技术方案,所述探针机构包括内管,所述内管插接于导腔的内部,所述内管的左侧固定安装有探针本体。

5、进一步地,作为优选技术方案,所述探针本体的外表面等间距设有出液孔,所述出液孔的内侧和内管相连通。

6、进一步地,作为优选技术方案,所述内管的右侧固定安装有螺纹接口,所述内管的外表面左侧设有圆块。

7、进一步地,作为优选技术方案,所述圆块的外表面等间距设有防滑纹,所述螺座的外表面也等间距设有防滑纹。

8、进一步地,作为优选技术方案,所述内管的外表面右侧设有外螺纹,所述内管通过外螺纹和螺座内侧相互螺纹连接。

9、进一步地,作为优选技术方案,所述复合层包括内层,所述内层设置于导丝内的最内侧,所述内层的外侧固定连接有胶层,所述胶层的外侧固定连接有外套层,所述外套层的外表面设有抑菌层。

10、进一步地,作为优选技术方案,所述内层设置为钛合金层,所述外套层设置为聚氨酯层。

11、综上所述,本实用新型主要具有以下有益效果:

12、第一、通过设置探针机构,使得在使用期间,可通过转动圆块带动内管转动,此时内管通过内螺纹的旋动而在导丝的导腔内部移动,进而相较于人工移动,螺纹驱动的方式移动较为缓慢且稳定,降低了穿刺速度过快,导致过度穿刺造成血管损坏严重的现象,同时由于采用螺纹驱动的方式,使得内管贴合导腔的内壁稳固行进,进而便可避免探针本体抖动偏移,从而提高了模型成功的概率;

13、第二、通过设置复合层,可通过钛合金材质的内层起到支撑作用,同时采用胶层连接的抑菌层,可起到较好的抑菌消毒作用,避免降低细菌感染的概率,使用期间抑菌层可由纳米银层、氧化银层、银离子层以及壳聚糖层或抗生素层构成,达到了较好的防护能力,并且在使用期间,可通过螺纹接口连接注射器,此时便可通过注射器注射抗凝剂,此时抗凝剂通过探针本体外表面的出液孔排出到穿刺处,进而避免抗凝剂失效,进一步的提高了本探针的成功率。

技术特征:

1.一种蛛网膜下腔出血模型探针,其特征在于:包括导丝(1),所述导丝(1)的内侧开设有导腔(2),所述导丝(1)的右侧设有螺座(3),所述螺座(3)设置为圆环形,所述导腔(2)的内侧插接有探针机构(4),所述导丝(1)的外表面等间距设有刻度槽(5),所述导丝(1)由复合层(6)构成。

2.根据权利要求1所述的一种蛛网膜下腔出血模型探针,其特征在于:所述探针机构(4)包括内管(41),所述内管(41)插接于导腔(2)的内部,所述内管(41)的左侧固定安装有探针本体(42)。

3.根据权利要求2所述的一种蛛网膜下腔出血模型探针,其特征在于:所述探针本体(42)的外表面等间距设有出液孔(43),所述出液孔(43)的内侧和内管(41)相连通。

4.根据权利要求3所述的一种蛛网膜下腔出血模型探针,其特征在于:所述内管(41)的右侧固定安装有螺纹接口(44),所述内管(41)的外表面左侧设有圆块(45)。

5.根据权利要求4所述的一种蛛网膜下腔出血模型探针,其特征在于:所述圆块(45)的外表面等间距设有防滑纹,所述螺座(3)的外表面也等间距设有防滑纹。

6.根据权利要求5所述的一种蛛网膜下腔出血模型探针,其特征在于:所述内管(41)的外表面右侧设有外螺纹(46),所述内管(41)通过外螺纹(46)和螺座(3)内侧相互螺纹连接。

7.根据权利要求6所述的一种蛛网膜下腔出血模型探针,其特征在于:所述复合层(6)包括内层(61),所述内层(61)设置于导丝(1)内的最内侧,所述内层(61)的外侧固定连接有胶层(62),所述胶层(62)的外侧固定连接有外套层(63),所述外套层(63)的外表面设有抑菌层(64)。

8.根据权利要求7所述的一种蛛网膜下腔出血模型探针,其特征在于:所述内层(61)设置为钛合金层,所述外套层(63)设置为聚氨酯层。

技术总结

本技术公开了一种蛛网膜下腔出血模型探针,包括导丝,所述导丝的内侧开设有导腔,所述导丝的右侧设有螺座,所述螺座设置为圆环形,所述导腔的内侧插接有探针机构,所述导丝的外表面等间距设有刻度槽,所述导丝由复合层构成。本技术采用上述结构,通过转动圆块带动内管转动,此时内管通过内螺纹的旋动而在导丝的导腔内部移动,进而相较于人工移动,螺纹驱动的方式移动较为缓慢且稳定,降低了穿刺速度过快,导致过度穿刺造成血管损坏严重的现象,同时由于采用螺纹驱动的方式,使得内管贴合导腔的内壁稳固行进,进而便可避免探针本体抖动偏移,从而提高了模型成功的概率。

技术研发人员:杨松,马廉亭,周晶,李胜利,孙斌

受保护的技术使用者:杨松

技术研发日:20221129

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!