椎间融合器的制作方法

本技术涉及人工假体,具体而言,涉及一种椎间融合器。

背景技术:

1、目前,椎间盘退变性疾病及其他脊柱相关退变疾病的发生率逐渐上升,退变可导致椎间盘突出、椎体不稳、甚至滑脱。颈椎椎间盘的退变及其继发性的改变可引起颈椎病,压迫相邻的神经根、脊髓等,进而引发症状或体征。出现这种情况时通常需要进行椎体间融合术。该技术已经发展成为当今脊柱外科基本术式之一,在国内已经非常普及。融合器作为椎体融合术的核心部分,广泛应用于治疗椎间盘退行性疾病,脊柱创伤,脊柱肿瘤等疾病中。椎间融合器不仅要为植骨提供载体,而且要有效的撑开间隙,恢复脊柱的支撑高度、增加椎间孔容量、解决神经根受压,防止椎间隙塌陷,避免植骨不融合及假关节形成。

2、在相关技术中,融合器包含支撑主体、钉孔及齿突面部分,上述支撑主体用于支撑,其不仅对颈椎形状起到维持作用,而且保证了椎间融合器的刚性,使椎间融合器受到大力挤压时不会发生过大的形变。但是在术中容易出现硬膜外血肿,若是不对其进行引导处理则可能造成椎管内术后血肿无法排出而引起瘫痪的严重后果。

技术实现思路

1、本实用新型的主要目的在于提供一种椎间融合器,以解决相关技术中的椎间融合器置换后可能造成椎管内术后血肿无法排出而引起瘫痪的问题。

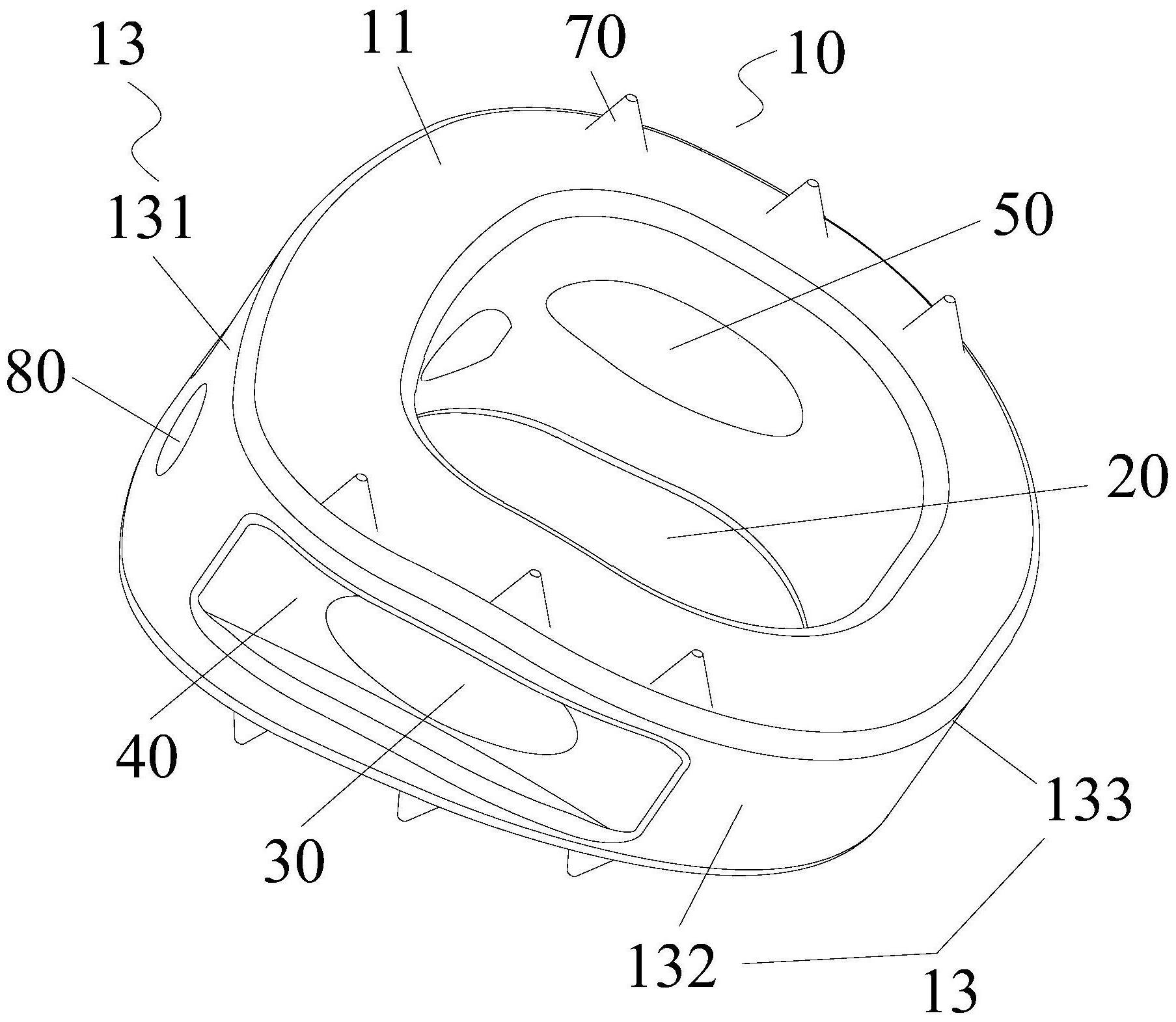

2、为了实现上述目的,本实用新型提供了一种椎间融合器,包括:融合器本体,包括相对设置的第一表面和第二表面以及设置在第一表面和第二表面之间的侧壁,侧壁包括依次设置的第一侧壁、第二侧壁、第三侧壁以及第四侧壁;植骨仓,贯穿第一表面和第二表面;第一连通孔,设置在第二侧壁上并连通植骨仓和第二侧壁的外部;第一内凹部,设置在第二侧壁的外表面上并与第一连通孔连通。

3、进一步地,第一连通孔为椭圆形孔,椭圆形孔的长轴在4mm至7mm之间,椭圆形孔的短轴在2mm至4mm之间。

4、进一步地,椎间融合器还包括第二连通孔和第二内凹部,第二连通孔设置在第四侧壁上并连通植骨仓和第四侧壁的外部,第二内凹部设置在第四侧壁的外表面上并与第二连通孔连通。

5、进一步地,植骨仓的侧壁和第一侧壁之间的最小距离、植骨仓的侧壁和第二侧壁之间的最小距离、植骨仓的侧壁和第三侧壁之间的最小距离以及植骨仓的侧壁和第四侧壁之间的最小距离均相等,植骨仓的横截面的形状和融合器本体的横截面的形状为相似图形。

6、进一步地,植骨仓的宽度d1和融合器本体的宽度d1之间的比值在0.5至0.8之间,和/或,植骨仓的长度d2和融合器本体的长度d2之间的比值在0.5至0.7之间。

7、进一步地,融合器本体的宽度d1在14mm至16mm之间,融合器本体的长度d2在12mm至14mm之间,融合器本体的高度在3mm至9mm之间。

8、进一步地,椎间融合器还包括多个凸刺,多个凸刺对称地设置在第一表面上和第二表面上。

9、进一步地,多个凸刺中的部分和第二侧壁相邻设置,多个凸刺中的其余部分和第四侧壁相邻设置。

10、进一步地,椎间融合器还包括植入配合孔,植入配合孔设置在第一侧壁上。

11、进一步地,由植骨仓的中心至第二侧壁的方向上,第一内凹部的截面积逐渐增大,和/或,由植骨仓的中心至第四侧壁的方向上,第二内凹部的截面积逐渐增大。

12、应用本实用新型的技术方案,融合器本体包括相对设置的第一表面和第二表面以及设置在第一表面和第二表面之间的侧壁,侧壁包括依次设置的第一侧壁、第二侧壁、第三侧壁以及第四侧壁。植骨仓贯穿第一表面和第二表面,第一连通孔设置在第二侧壁上并贯穿第二侧壁,第一内凹部设置在第二侧壁的外表面上并与第一连通孔连通。通过上述的设置,椎间融合器植入后,第一表面和第二表面实现对椎间融合器上下两侧的两个椎体进行支撑,植骨仓的内部填充自体骨或者异体骨,这样以使得椎间融合器的位置更加稳定。第一连通孔和第一内凹部连通,当椎间融合器植入后,血肿产生的血液能够进入第一内凹部处并能够通过第一连通孔流入至植骨仓内。这样能够有效地将产生的血液排出并且在血液的作用下能够使得植骨仓内的自体骨或者异体骨能够更好地实现骨长入。因此本申请的技术方案有效地解决了相关技术中的椎间融合器置换后可能造成椎管内术后血肿无法排出而引起瘫痪的问题。

技术特征:

1.一种椎间融合器,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的椎间融合器,其特征在于,所述第一连通孔(30)为椭圆形孔,所述椭圆形孔的长轴在4mm至7mm之间,所述椭圆形孔的短轴在2mm至4mm之间。

3.根据权利要求1所述的椎间融合器,其特征在于,所述椎间融合器还包括第二连通孔(50)和第二内凹部(60),所述第二连通孔(50)设置在所述第四侧壁(134)上并连通所述植骨仓(20)和所述第四侧壁(134)的外部,所述第二内凹部(60)设置在所述第四侧壁(134)的外表面上并与所述第二连通孔(50)连通。

4.根据权利要求1所述的椎间融合器,其特征在于,所述植骨仓(20)的侧壁和所述第一侧壁(131)之间的最小距离、所述植骨仓(20)的侧壁和所述第二侧壁(132)之间的最小距离、所述植骨仓(20)的侧壁和所述第三侧壁(133)之间的最小距离以及所述植骨仓(20)的侧壁和所述第四侧壁(134)之间的最小距离均相等,所述植骨仓(20)的横截面的形状和所述融合器本体(10)的横截面的形状为相似图形。

5.根据权利要求1至4中任一项所述的椎间融合器,其特征在于,所述植骨仓(20)的宽度d1和所述融合器本体(10)的宽度d1之间的比值在0.5至0.8之间,和/或,所述植骨仓(20)的长度d2和所述融合器本体(10)的长度d2之间的比值在0.5至0.7之间。

6.根据权利要求1至4中任一项所述的椎间融合器,其特征在于,所述融合器本体(10)的宽度d1在14mm至16mm之间,所述融合器本体(10)的长度d2在12mm至14mm之间,所述融合器本体(10)的高度在3mm至9mm之间。

7.根据权利要求1至4中任一项所述的椎间融合器,其特征在于,所述椎间融合器还包括多个凸刺(70),多个所述凸刺(70)对称地设置在所述第一表面(11)上和所述第二表面(12)上。

8.根据权利要求7所述的椎间融合器,其特征在于,多个所述凸刺(70)中的部分和所述第二侧壁(132)相邻设置,多个所述凸刺(70)中的其余部分和所述第四侧壁(134)相邻设置。

9.根据权利要求1至4中任一项所述的椎间融合器,其特征在于,所述椎间融合器还包括植入配合孔(80),所述植入配合孔(80)设置在所述第一侧壁(131)上。

10.根据权利要求3所述的椎间融合器,其特征在于,由所述植骨仓(20)的中心至所述第二侧壁(132)的方向上,所述第一内凹部(40)的截面积逐渐增大,和/或,由所述植骨仓(20)的中心至所述第四侧壁(134)的方向上,所述第二内凹部(60)的截面积逐渐增大。

技术总结

本技术提供了一种椎间融合器,包括:融合器本体,包括相对设置的第一表面和第二表面以及设置在第一表面和第二表面之间的侧壁,侧壁包括依次设置的第一侧壁、第二侧壁、第三侧壁以及第四侧壁;植骨仓,贯穿第一表面和第二表面;第一连通孔,设置在第二侧壁上并连通植骨仓和第二侧壁的外部;第一内凹部,设置在第二侧壁的外表面上并与第一连通孔连通。本申请的技术方案有效地解决了相关技术中的椎间融合器置换后可能造成椎管内术后血肿无法排出而引起瘫痪的问题。

技术研发人员:姜亮,王奔,黄悦,杨轶雯

受保护的技术使用者:北京理贝尔生物工程研究所有限公司

技术研发日:20230216

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!