一种中医药干预心绞痛的疗效评价系统及方法

本发明属于医疗服务,尤其涉及一种中医药干预心绞痛的疗效评价系统及方法。

背景技术:

1、冠心病不稳定型心绞痛(ua)短期内极易发展为急性心肌梗死或猝死,疾病负担严重。中医药以其疗效显著、成本低廉、不良反应低的优势长期应用于临床治疗ua。但由于真实诊疗世界中,中医个体化、动态变化的复杂干预措施,经典的临床流行病学和循证医学方法无法充分体现中医真正诊治特色与临床疗效。

技术实现思路

1、本发明的目的在于:为了解决上述存在的问题,而提出的一种中医药干预心绞痛的疗效评价系统及方法。

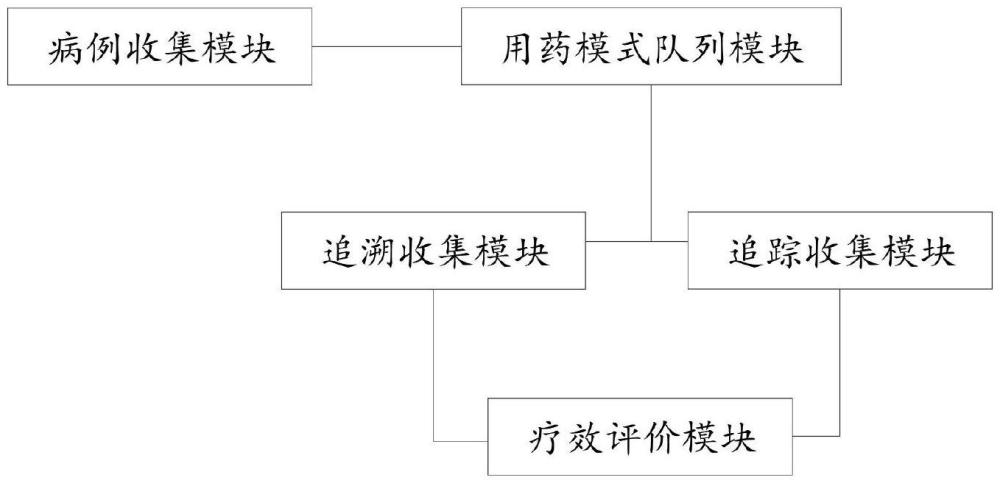

2、一方面,为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:一种中医药干预心绞痛的疗效评价系统,其包括:

3、病例收集模块,其采集临床诊断为ua的痰瘀互结证住院患者信息,对每个患者信息进行建档;

4、用药模式队列模块,其根据每个患者的建档信息,依据优选的多个中医药用药模式为暴露因素进行分组,建立不同用药模式队列;

5、追溯收集模块,其收集患者的病史特点、临床诊断、合并疾病、治疗情况和住院时长;

6、追踪收集模块,其对患者进行随访,收集主要结局指标和次要结局指标;

7、疗效评价模块,其结合追溯收集模块和追踪收集模块的参数,建立疗效评价模型。

8、作为上述技术方案的进一步描述:

9、以心血管相关疾病再入院密度为主要结局指标,以主要心血管不良事件(mace)发生密度、全因死亡发生密度、冠心病不同证型中医疗效评价量表得分值、西雅图心绞痛量表(saq)得分值、grace评分值等为次要结局指标。

10、作为上述技术方案的进一步描述:

11、追踪收集模块还收集安全性指标,以不良事件发生率、肝功、肾功、凝血为安全性指标。

12、作为上述技术方案的进一步描述:

13、疗效评价模块通过经典多因素分析、cox回归、生存分析的基础上,运用rnn算法进行分组人群的疗效评价建模。

14、另一方面,为了实现上述目的,本发明采用了如下方法:一种中医药干预心绞痛的疗效评价方法,其包括如下步骤:

15、1)病例收集模块采集临床诊断为ua的痰瘀互结证住院患者信息,对每个患者信息进行建档;

16、2)用药模式队列模块根据每个患者的建档信息,依据优选的多个中医药用药模式为暴露因素进行分组,建立不同用药模式队列;

17、3)追溯收集模块收集患者的病史特点、临床诊断、合并疾病、治疗情况和住院时长;

18、4)追踪收集模块对患者进行随访,收集主要结局指标和次要结局指标;

19、5)疗效评价模块结合追溯收集模块和追踪收集模块的参数,建立疗效评价模型。

20、综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:

21、本发明中,通过采用双向队列研究设计,依托“胸痹心痛专病库”,依据优选的多个中医药用药模式为暴露因素进行分组,建立不同用药模式队列,对所有受试者进行回顾性数据采集及前瞻性随访,进行分组人群的疗效评价建模,充分考虑不同就诊次数所产生的数据之间的关联,建立能够动态评价患者疗效的评价模型,实现中医药临床疗效的实时、动态、精准评价,并预测远期预后,为指导临床实践和卫生政策制定提供真实世界中医药循证依据。

技术特征:

1.一种中医药干预心绞痛的疗效评价系统,其特征在于:包括:

2.根据权利要求1所述的一种中医药干预心绞痛的疗效评价系统,其特征在于,以心血管相关疾病再入院密度为主要结局指标,以主要心血管不良事件(mace)发生密度、全因死亡发生密度、冠心病不同证型中医疗效评价量表得分值、西雅图心绞痛量表(saq)得分值、grace评分值等为次要结局指标。

3.根据权利要求2所述的一种中医药干预心绞痛的疗效评价系统,其特征在于,追踪收集模块还收集安全性指标,以不良事件发生率、肝功、肾功、凝血为安全性指标。

4.根据权利要求1所述的一种中医药干预心绞痛的疗效评价系统,其特征在于,疗效评价模块通过经典多因素分析、cox回归、生存分析的基础上,运用rnn算法进行分组人群的疗效评价建模。

5.一种如权利要求1-4任一所述的中医药干预心绞痛的疗效评价方法,其特征在于,包括如下步骤:

技术总结

本发明公开了一种中医药干预心绞痛的疗效评价系统及方法,属于医疗服务技术领域,包括:病例收集模块,其采集临床诊断为UA的痰瘀互结证住院患者信息,对每个患者信息进行建档;用药模式队列模块,其根据每个患者的建档信息;本发明通过采用双向队列研究设计,依托“胸痹心痛专病库”,依据优选的多个中医药用药模式为暴露因素进行分组,建立不同用药模式队列,对所有受试者进行回顾性数据采集及前瞻性随访,进行分组人群的疗效评价建模,充分考虑不同就诊次数所产生的数据之间的关联,建立能够动态评价患者疗效的评价模型,实现中医药临床疗效的实时、动态、精准评价,为指导临床实践和卫生政策制定提供真实世界中医药循证依据。

技术研发人员:孔德昭,张铜五,陈向心,陆翼,王科雯,张菁,罗文晔,杭睿祺

受保护的技术使用者:中国中医科学院中药研究所

技术研发日:

技术公布日:2025/3/10

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!