用于针织横机的双系统同行吊目底板的制作方法

本技术涉及一种用于针织横机的双系统同行吊目底板,属于纺织机械领域。

背景技术:

1、双系统横机底板是针织横机中核心的部件,底板通过控制三角的伸缩形成针道,以实现不同的编织轨迹,可调护山是底板中的一个部件,现有技术中的可调护山在调节时动作不够灵活、会出现卡顿的现象,容易磨损、使用寿命短,磨损后零部件难以更换,运行不稳定,编织精度低。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于克服现有技术中存在的上述不足,而提供一种结构设计合理的用于针织横机的双系统同行吊目底板。

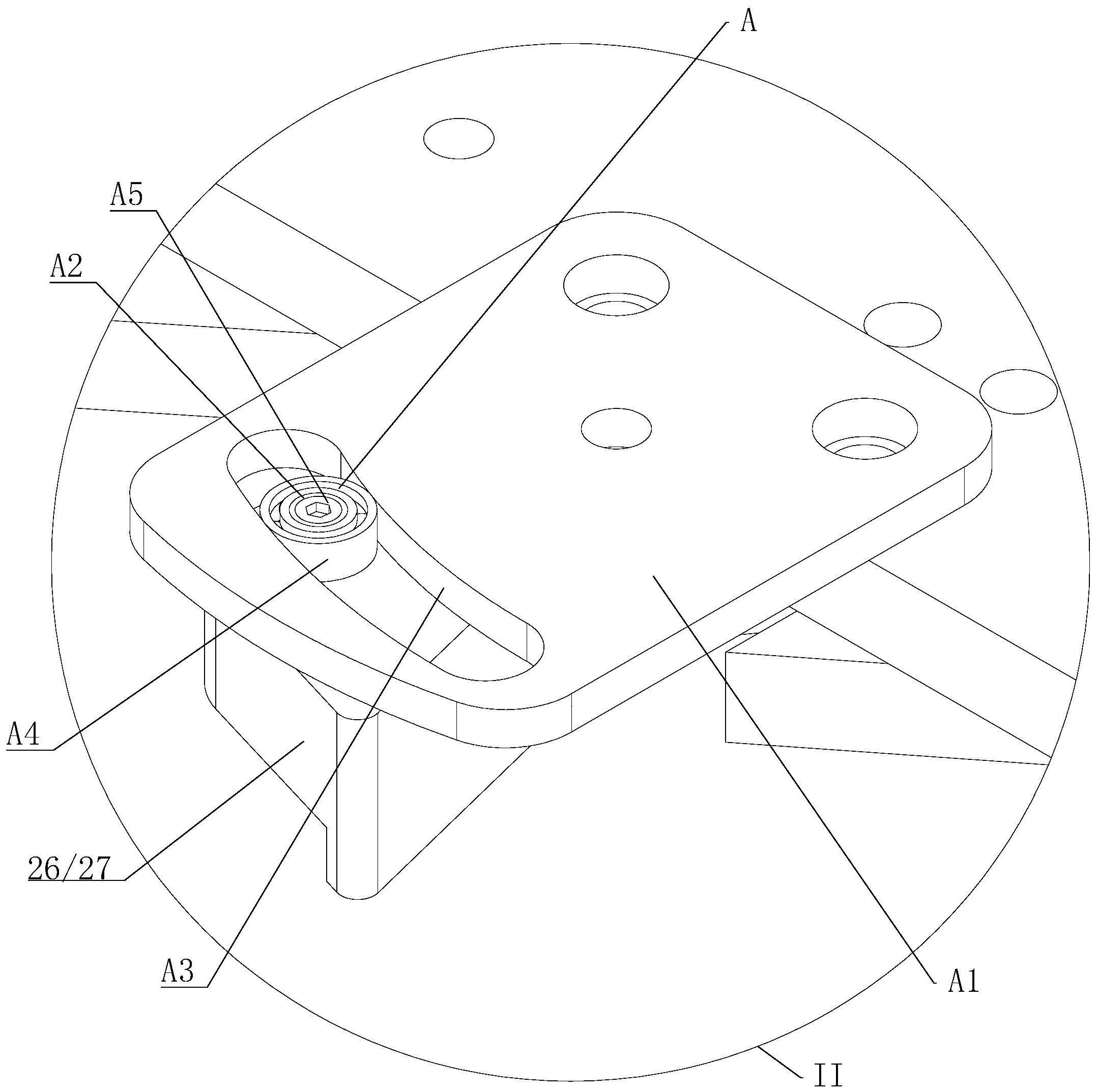

2、本实用新型解决上述问题所采用的技术方案是:该用于针织横机的双系统同行吊目底板,包括底板本体、以及设置在底板本体上的左上护山、中上护山、右上护山、左中护山、右中护山、左可调护山、右可调护山、挡针三角、左针脚护山、中针脚护山、右针脚护山、针脚护山、左归位块、中归位块、右归位块和两个针织单元,每个针织单元分别包括上针织单元和下针织单元,其结构特点在于:所述左可调护山和右可调护山各通过一个调节机构设置在底板本体上,所述调节机构包括固定板、调节套、限位槽和轴承,所述左可调护山、右可调护山上各设置有一个调节套,所述固定板设置在底板本体上,所述限位槽设置在固定板上,所述轴承的内圈套装在调节套上,所述轴承的外圈与限位槽接触。

3、进一步地,所述左上护山和右上护山分别设置在底板本体的两侧,所述中上护山设置在底板本体的中部,所述左上护山与中上护山之间、以及右上护山与中上护山之间各设置有一个上针织单元。

4、进一步地,所述左可调护山和右可调护山分别设置在底板本体的两侧、且左可调护山和右可调护山分别位于左上护山和右上护山的下方,所述挡针三角位于中上护山的下方、且挡针三角位于左可调护山和右可调护山之间。

5、进一步地,所述左中护山和右中护山的数量为两个,两个左中护山、右中护山分别位于两个上针织单元的下方,且两个左中护山、右中护山分别位于两个下针织单元的上方。

6、进一步地,所述左针脚护山和右针脚护山分别设置在底板本体的两侧,所述中针脚护山设置在底板本体的中部,所述左针脚护山与中针脚护山之间、以及右针脚护山与中针脚护山之间各设置有一个针脚护山,所述针脚护山的上方设置有下针织单元。

7、进一步地,所述左归位块和右归位块分别设置在底板本体的两侧,所述中归位块设置在底板本体的中部,所述左归位块、中归位块和右归位块分别位于左针脚护山、中针脚护山和右针脚护山的下方。

8、进一步地,所述上针织单元包括左度目三角、右度目三角、尖山、上翻针导块和下翻针导块,所述左上护山与中上护山之间、以及右上护山与中上护山之间各设置有一个尖山,所述尖山的两侧分别设置有左度目三角和右度目三角,所述上翻针导块设置在尖山的下方,所述下翻针导块设置在上翻针导块的下方,所述上翻针导块、下翻针导块可沿着垂直于底板本体方向伸缩,所述左度目三角、右度目三角滑动设置。

9、进一步地,所述下针织单元包括顶针三角、左接针三角、右接针三角、左起针三角和右起针三角,所述针脚护山的上方设置有左接针三角、右接针三角、左起针三角和右起针三角,所述左起针三角和右起针三角分别位于左接针三角和右接针三角的两侧,所述左接针三角、右接针三角、左起针三角、右起针三角的上方设置有顶针三角,所述顶针三角、左接针三角、右接针三角、左起针三角、右起针三角可沿着垂直于底板本体方向伸缩。

10、进一步地,所述调节机构还包括螺杆、卡块、转轴、卡槽和卡孔,所述卡孔设置在调节套上,所述转轴设置在卡孔内,所述卡块设置在转轴上,所述卡槽设置在螺杆上,所述螺杆设置在调节套内,所述卡块的一端与轴承的内圈接触,所述卡块的另一端与卡槽内。

11、进一步地,所述卡槽倾斜设置,所述螺杆与调节套螺纹连接。

12、相比现有技术,本实用新型具有以下优点:该双系统底板通过在调节套与限位槽之间设置转轴可避免左可调护山、右可调护山在调节时出现卡顿的情况,通过拧动螺杆可控制卡块与轴承的内圈接触或分离,以方便对轴承的更换,同时也可防止轴承与调节套、限位槽脱离。

技术特征:

1.一种用于针织横机的双系统同行吊目底板,包括底板本体(1)、以及设置在底板本体(1)上的左上护山(21)、中上护山(22)、右上护山(23)、左中护山(24)、右中护山(25)、左可调护山(26)、右可调护山(27)、挡针三角(28)、左针脚护山(61)、中针脚护山(62)、右针脚护山(63)、针脚护山(64)、左归位块(71)、中归位块(72)、右归位块(73)和两个针织单元,每个针织单元分别包括上针织单元和下针织单元,其特征在于:所述左可调护山(26)和右可调护山(27)各通过一个调节机构(a)设置在底板本体(1)上,所述调节机构(a)包括固定板(a1)、调节套(a2)、限位槽(a3)和轴承(a4),所述左可调护山(26)、右可调护山(27)上各设置有一个调节套(a2),所述固定板(a1)设置在底板本体(1)上,所述限位槽(a3)设置在固定板(a1)上,所述轴承(a4)的内圈套装在调节套(a2)上,所述轴承(a4)的外圈与限位槽(a3)接触。

2.根据权利要求1所述的用于针织横机的双系统同行吊目底板,其特征在于:所述左上护山(21)和右上护山(23)分别设置在底板本体(1)的两侧,所述中上护山(22)设置在底板本体(1)的中部,所述左上护山(21)与中上护山(22)之间、以及右上护山(23)与中上护山(22)之间各设置有一个上针织单元。

3.根据权利要求1所述的用于针织横机的双系统同行吊目底板,其特征在于:所述左可调护山(26)和右可调护山(27)分别设置在底板本体(1)的两侧、且左可调护山(26)和右可调护山(27)分别位于左上护山(21)和右上护山(23)的下方,所述挡针三角(28)位于中上护山(22)的下方、且挡针三角(28)位于左可调护山(26)和右可调护山(27)之间。

4.根据权利要求1所述的用于针织横机的双系统同行吊目底板,其特征在于:所述左中护山(24)和右中护山(25)的数量为两个,两个左中护山(24)、右中护山(25)分别位于两个上针织单元的下方,且两个左中护山(24)、右中护山(25)分别位于两个下针织单元的上方。

5.根据权利要求1所述的用于针织横机的双系统同行吊目底板,其特征在于:所述左针脚护山(61)和右针脚护山(63)分别设置在底板本体(1)的两侧,所述中针脚护山(62)设置在底板本体(1)的中部,所述左针脚护山(61)与中针脚护山(62)之间、以及右针脚护山(63)与中针脚护山(62)之间各设置有一个针脚护山(64),所述针脚护山(64)的上方设置有下针织单元。

6.根据权利要求1所述的用于针织横机的双系统同行吊目底板,其特征在于:所述左归位块(71)和右归位块(73)分别设置在底板本体(1)的两侧,所述中归位块(72)设置在底板本体(1)的中部,所述左归位块(71)、中归位块(72)和右归位块(73)分别位于左针脚护山(61)、中针脚护山(62)和右针脚护山(63)的下方。

7.根据权利要求1所述的用于针织横机的双系统同行吊目底板,其特征在于:所述上针织单元包括左度目三角(31)、右度目三角(32)、尖山(41)、上翻针导块(42)和下翻针导块(43),所述左上护山(21)与中上护山(22)之间、以及右上护山(23)与中上护山(22)之间各设置有一个尖山(41),所述尖山(41)的两侧分别设置有左度目三角(31)和右度目三角(32),所述上翻针导块(42)设置在尖山(41)的下方,所述下翻针导块(43)设置在上翻针导块(42)的下方。

8.根据权利要求1所述的用于针织横机的双系统同行吊目底板,其特征在于:所述下针织单元包括顶针三角(51)、左接针三角(52)、右接针三角(53)、左起针三角(54)和右起针三角(55),所述针脚护山(64)的上方设置有左接针三角(52)、右接针三角(53)、左起针三角(54)和右起针三角(55),所述左起针三角(54)和右起针三角(55)分别位于左接针三角(52)和右接针三角(53)的两侧,所述左接针三角(52)、右接针三角(53)、左起针三角(54)、右起针三角(55)的上方设置有顶针三角(51)。

9.根据权利要求1所述的用于针织横机的双系统同行吊目底板,其特征在于:所述调节机构(a)还包括螺杆(a5)、卡块(a6)、转轴(a7)、卡槽(a8)和卡孔(a9),所述卡孔(a9)设置在调节套(a2)上,所述转轴(a7)设置在卡孔(a9)内,所述卡块(a6)设置在转轴(a7)上,所述卡槽(a8)设置在螺杆(a5)上,所述螺杆(a5)设置在调节套(a2)内,所述卡块(a6)的一端与轴承(a4)的内圈接触,所述卡块(a6)的另一端与卡槽(a8)内。

10.根据权利要求9所述的用于针织横机的双系统同行吊目底板,其特征在于:所述卡槽(a8)倾斜设置,所述螺杆(a5)与调节套(a2)螺纹连接。

技术总结

本技术涉及一种用于针织横机的双系统同行吊目底板,属于纺织机械领域。本技术包括底板本体、以及设置在底板本体上的左上护山、中上护山、右上护山、左中护山、右中护山、左可调护山、右可调护山、挡针三角、左针脚护山、中针脚护山、右针脚护山、针脚护山、左归位块、中归位块、右归位块和两个针织单元,每个针织单元分别包括上针织单元和下针织单元,其结构特点在于:左可调护山和右可调护山各通过一个调节机构设置在底板本体上,调节机构包括固定板、调节套、限位槽和轴承,左可调护山、右可调护山上各设置有一个调节套,固定板设置在底板本体上,限位槽设置在固定板上,轴承的内圈套装在调节套上,轴承的外圈与限位槽接触。

技术研发人员:吕永军,贾亮

受保护的技术使用者:宁波博日机械有限公司

技术研发日:20230620

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!