一种空间自复位减震耗能装置

本技术涉及建筑减震,更具体的说是涉及一种空间自复位减震耗能装置。

背景技术:

1、建筑减震领域中应用消能减震的方式较为常见,该方式主要是通过给予建筑结构附加阻力来达到减震目的,要求确保添加阻力的耗能结构元件能够得到理想运用,通过耗能器件的使用实现对于地震能量波的吸收,形成良好的建筑结构保护功能。为了更好提升消能减震效果,建筑结构设计人员往往还需要重点关注于消能减震装置的恰当选用,比如塑性阻尼器、粘滞阻尼器或是摩擦阻尼器,这些阻尼器的消能原理为:当结构受到地震作用时,这些阻尼器在结构相对运动的强迫作用下,产生抵抗结构相对运动的阻力运动,这些阻尼力在运动过程中做功,通常以导致阻尼器发热而耗散掉部分结构相对运动的能量,从而减小结构的地震响应,即减小结构的损坏或保证结构的正常使用功能。对于这些耗能减震器械的选择应该进行深入分析,结合建筑工程项目结构机构予以恰当选择,促使这些消能减震阻尼器可以恰当融入其中,进而对于相应建筑结构机构发挥出较为理想的保护功能。目前应用于建筑减震的耗能装置在建筑产生振动后,经常会出现耗能器损坏或位置出现偏移的现象,并且一些耗能器的自重过大,提高了建筑受到的荷载,成为建筑本身的负担,专利cn206815574u公开了一种建筑用单孔钢板耗能减震器,包括s型钢板、上钢板、减震弹簧和下钢板,下钢板顶端的中间位置处均匀竖向安装有s型钢板,且s型钢板的中心位置处均设有耗能圆孔,减震弹簧位于上钢板与下钢板之间,用于实现纵向震动力的减震效果,但是在建筑产生振动过大时,s型钢板与减震弹簧易发生损坏,减震效果较差,无法实现自动复位,并且由于钢板重量较大,提高了建筑受到的荷载。

2、因此,亟需一种能够实现空间自复位,自重轻且具有良好减震作用的减震耗能器装置。

技术实现思路

1、基于上述现有技术中的问题,本实用新型提供了一种空间自复位减震耗能装置,并具体公开了以下技术方案:

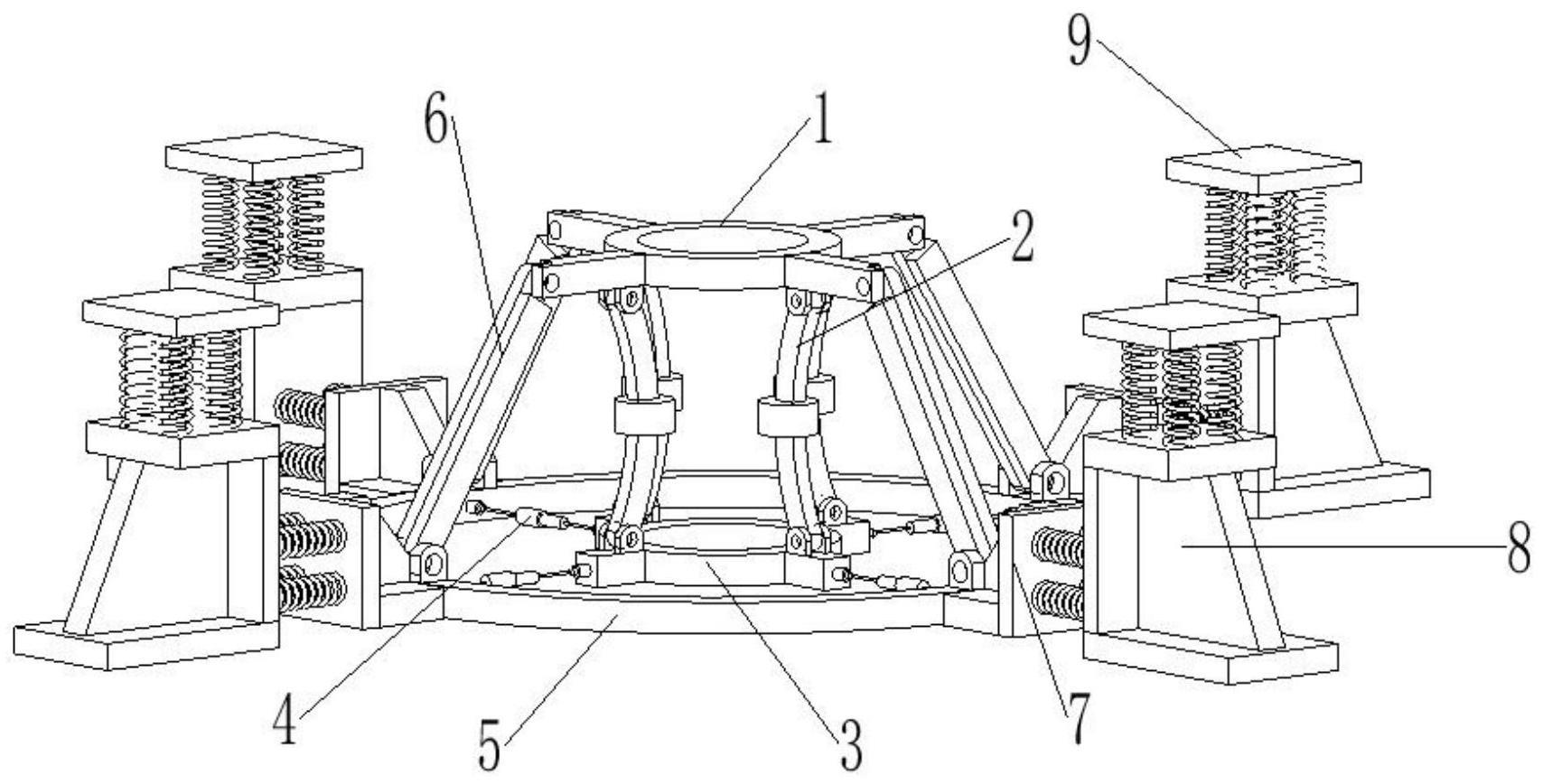

2、一种空间自复位减震耗能装置,包括:第一圆环支撑机构、弧形耗能机构、第二圆环支撑机构、阻尼器、第三圆环支撑机构、铰杆、第一挡块机构、第二挡块机构以及支撑板,所述第一圆环支撑机构连接所述弧形耗能机构顶端,所述第二圆环支撑机构连接所述弧形耗能机构底端,所述第三圆环支撑机构套设于所述第二圆环支撑机构外侧,所述第三圆环支撑机构内壁通过阻尼器连接所述第二圆环支撑机构,所述第一圆环支撑机构通过所述铰杆连接所述第三圆环支撑机构,所述第一挡块机构一端连接所述第三圆环支撑机构外侧,另一端通过第一弹簧连接所述第二挡块机构,所述第二挡块机构顶面通过第二弹簧连接所述支撑板。

3、进一步地,所述第一圆环支撑机构包括圆环一以及支撑杆,所述支撑杆均布于所述圆环一的外侧,所述支撑杆一端与所述圆环一外壁固定连接,另一端通过所述铰杆与所述第三圆环支撑机构铰接。

4、进一步地,所述第二圆环支撑机构包括圆环二以及连接块,所述连接块均布于所述圆环二的外侧,所述连接块一端与所述圆环二外壁固定连接,另一端通过所述阻尼器与所述第三圆环支撑机构内壁连接。

5、进一步地,所述弧形耗能机构包括弧形件以及保护套,所述支撑杆靠近所述圆环一一端底面设有第一铰支座,所述连接块靠近所述圆环二一端顶面设有第二铰支座,所述弧形件一端铰接于所述第一铰支座,另一端铰接于所述第二铰支座,所述保护套套接于所述弧形件中部。

6、进一步地,所述第三圆环支撑机构包括圆环三,所述阻尼器一端连接所述圆环三内壁,另一端连接所述连接块远离圆环二一端。

7、进一步地,所述铰杆包括铰杆一以及铰杆二,所述铰杆一与所述铰杆二侧面固定连接,所述铰杆一一端长于所述铰杆二,所述支撑杆远离所述圆环一一端设有固定块,所述圆环三与所述阻尼器连接处相邻的顶面设有第三铰支座,所述铰杆一长于所述铰杆二一端与所述固定块铰接,所述铰杆一与所述铰杆二平齐的端部均与所述第三铰支座铰接。

8、进一步地,所述第一挡块机构包括第一底板、第一侧板以及第一腹板,所述第一底板一端与所述圆环三设有第三铰支座处相邻外壁固定连接,另一端与所述第一侧板侧面下方固定连接,所述第一底板与所述第一侧板呈l型,所述第一腹板固定连接所述第一底板顶面与所述第一侧板侧面,用于加强第一底板与第一侧板的整体性。

9、进一步地,所述第二挡块机构包括第二底板、第二侧板以及第二腹板,所述第二侧板一端固定连接于所述第二底板顶面,所述第二侧板与所述第二底板呈l型,所述第二腹板固定连接所述第二底板顶面与所述第二侧板侧面,用于加强第一底板与第一侧板的整体性,所述第二侧板远离所述第二腹板一面通过第一弹簧连接所述第一侧板远离所述第一腹板一面。

10、进一步地,所述第二挡块机构还包括顶板,所述第二腹板远离所述第二底板一端与所述第二侧板远离所述第二底板一端平齐,并与所述顶板底面固定连接,所述顶板顶面通过第二弹簧与所述支撑板底面固定连接。

11、进一步地,所述第二底板底面固定连接于下部建筑物顶面,所述支撑板顶面固定连接于上部建筑物底面。

12、本实用新型的有益效果在于:

13、本实用新型能减轻建筑物的震动,在建筑物上下振动的同时,第一圆环支撑机构、阻尼器机构、第一挡块机构、第二挡块机构,支撑板将会第一时间将震动产生的能量耗散,降低建筑的震动损耗;本实用新型能有效耗散上、下建筑物竖向震动过程中产生的能量,并且可将竖向震动产生的力分解为竖向与横向的力,使本装置产生竖向与横向的位移,通过多个机构组合进行耗能,避免单个机构受力过大,发生损坏;本实用新型中多个机构在建筑结束振动后,会共同作用,使本装置实现空间自复位;本实用新型中支撑机构多为圆环设计,减轻了装置的自重,减少建筑所受荷载,并且整体结构设计合理,施工方便。

技术特征:

1.一种空间自复位减震耗能装置,其特征在于,包括:第一圆环支撑机构(1)、弧形耗能机构(2)、第二圆环支撑机构(3)、阻尼器(4)、第三圆环支撑机构(5)、铰杆(6)、第一挡块机构(7)、第二挡块机构(8)以及支撑板(9),所述第一圆环支撑机构(1)连接所述弧形耗能机构(2)顶端,所述第二圆环支撑机构(3)连接所述弧形耗能机构(2)底端,所述第三圆环支撑机构(5)套设于所述第二圆环支撑机构(3)外侧,所述第三圆环支撑机构(5)内壁通过阻尼器(4)连接所述第二圆环支撑机构(3),所述第一圆环支撑机构(1)通过所述铰杆(6)连接所述第三圆环支撑机构(5),所述第一挡块机构(7)一端连接所述第三圆环支撑机构(5)外侧,另一端通过第一弹簧(10-1)连接所述第二挡块机构(8),所述第二挡块机构(8)顶面通过第二弹簧(10-2)连接所述支撑板(9)。

2.根据权利要求1所述的一种空间自复位减震耗能装置,其特征在于:所述第一圆环支撑机构(1)包括圆环一(101)以及支撑杆(102),所述支撑杆(102)均布于所述圆环一(101)的外侧,所述支撑杆(102)一端与所述圆环一(101)外壁固定连接,另一端通过所述铰杆(6)与所述第三圆环支撑机构(5)铰接。

3.根据权利要求2所述的一种空间自复位减震耗能装置,其特征在于:所述第二圆环支撑机构(3)包括圆环二(301)以及连接块(302),所述连接块(302)均布于所述圆环二(301)的外侧,所述连接块(302)一端与所述圆环二(301)外壁固定连接,另一端通过所述阻尼器(4)与所述第三圆环支撑机构(5)内壁连接。

4.根据权利要求3所述的一种空间自复位减震耗能装置,其特征在于:所述弧形耗能机构(2)包括弧形件(201)以及保护套(202),所述支撑杆(102)靠近所述圆环一(101)一端底面设有第一铰支座(103),所述连接块(302)靠近所述圆环二(301)一端顶面设有第二铰支座(303),所述弧形件(201)一端铰接于所述第一铰支座(103),另一端铰接于所述第二铰支座(303),所述保护套(202)套接于所述弧形件(201)中部。

5.根据权利要求4所述的一种空间自复位减震耗能装置,其特征在于:所述第三圆环支撑机构(5)包括圆环三(501),所述阻尼器(4)一端连接所述圆环三(501)内壁,另一端连接所述连接块(302)远离圆环二(301)一端。

6.根据权利要求5所述的一种空间自复位减震耗能装置,其特征在于:所述铰杆(6)包括铰杆一(601)以及铰杆二(602),所述铰杆一(601)与所述铰杆二(602)侧面固定连接,所述铰杆一(601)一端长于所述铰杆二(602),所述支撑杆(102)远离所述圆环一(101)一端设有固定块(104),所述圆环三(501)与所述阻尼器(4)连接处相邻的顶面设有第三铰支座(503),所述铰杆一(601)长于所述铰杆二(602)一端与所述固定块(104)铰接,所述铰杆一(601)与所述铰杆二(602)平齐的端部均与所述第三铰支座(503)铰接。

7.根据权利要求6所述的一种空间自复位减震耗能装置,其特征在于:所述第一挡块机构(7)包括第一底板(701)、第一侧板(702)以及第一腹板(703),所述第一底板(701)一端与所述圆环三(501)设有第三铰支座(503)处相邻外壁固定连接,另一端与所述第一侧板(702)侧面下方固定连接,所述第一底板(701)与所述第一侧板(702)呈l型,所述第一腹板(703)固定连接所述第一底板(701)顶面与所述第一侧板(702)侧面,用于加强第一底板(701)与第一侧板(702)的整体性。

8.根据权利要求7所述的一种空间自复位减震耗能装置,其特征在于:所述第二挡块机构(8)包括第二底板(801)、第二侧板(802)以及第二腹板(803),所述第二侧板(802)一端固定连接于所述第二底板(801)顶面,所述第二侧板(802)与所述第二底板(801)呈l型,所述第二腹板(803)固定连接所述第二底板(801)顶面与所述第二侧板(802)侧面,所述第二侧板(802)远离所述第二腹板(803)一面通过第一弹簧(10-1)连接所述第一侧板(702)远离所述第一腹板(703)一面。

9.根据权利要求8所述的一种空间自复位减震耗能装置,其特征在于:所述第二挡块机构(8)还包括顶板(804),所述第二腹板(803)远离所述第二底板(801)一端与所述第二侧板(802)远离所述第二底板(801)一端平齐,并与所述顶板(804)底面固定连接,所述顶板(804)顶面通过第二弹簧(10-2)与所述支撑板(9)底面固定连接。

10.根据权利要求9所述的一种空间自复位减震耗能装置,其特征在于:所述第二底板(801)底面固定连接于下部建筑物(12)顶面,所述支撑板(9)顶面固定连接于上部建筑物(11)底面。

技术总结

本技术公开了一种空间自复位减震耗能装置,属于建筑减震技术领域。包括:第一圆环支撑机构、弧形耗能机构、第二圆环支撑机构、阻尼器、第三圆环支撑机构、铰杆、第一挡块机构、第二挡块机构以及支撑板,第一圆环支撑机构通过弧形耗能机构连接第二圆环支撑机构,第三圆环支撑机构内壁通过阻尼器连接第二圆环支撑机构,第一圆环支撑机构通过铰杆连接第三圆环支撑机构,第一挡块机构一端连接第三圆环支撑机构外侧,另一端通过第一弹簧连接第二挡块机构,第二挡块机构顶面通过第二弹簧连接支撑板。本技术通过多个机构进行组合耗能,能在建筑物震动时吸收更多的能量,也能够在建筑物震动结束后实现装置自身复位。

技术研发人员:陈誉,黎学桐,邢智权,许源源,聂仁杰,孙士远,邵永波,熊传祥

受保护的技术使用者:福州大学

技术研发日:20230407

技术公布日:2024/1/14

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!