一种扶梯穿越隔震层的隔震变形装置的制作方法

本技术属于建筑工程,涉及一种扶梯穿越隔震层的隔震变形装置。

背景技术:

1、近年来,越来越多的新建建筑或既有建筑改造采用了隔震技术来提高结构抗震性能,取得了非常出色的抗震效果。隔震建筑因设置有刚度较柔的隔震层,在能够隔离地震作用的同时,也会在地震作用下产生较大的水平移位,特别是在罕遇地震作用下,水平移位量往往达到400-600mm,从而给穿越隔震层的交通设施提出了较大的挑战。为此,工程技术人员在工程实践中不断提出各类解决方案以应对,由于现实生活中大多数采用隔震技术的建筑物是学校或者医院,而学校很少有自动扶梯,医院也很少设置穿越隔震层通往隔震层以下的自动扶梯,因此,现有技术中自动扶梯穿越隔震层的做法却相对较为单一,应用条件限制较多。图1中为现有技术中的扶梯穿越隔震层做法,其基本思路是,在扶梯较高的一端,设置有由非隔震层升起来的非隔震平台,扶梯坐落于非隔震平台上,再通过自动扶梯的非隔震平台采用板类搭接的方式与隔震上部主体结构通过搭接跨越隔震沟连接。

2、因此,现有的扶梯穿越隔震层技术方案虽较为简单易行,但存在较为明显的缺点,从而制约其适用场景,主要有以下缺点:

3、1、现有扶梯穿越隔震层方案,必须要设置一个由非隔震区域升上来的扶梯平台,当隔震层以下也是公共空间时,该扶梯平台及其柱子会占据较大的建筑空间,较为突兀,影响建筑空间使用功能及室内美观效果。

4、2、当扶梯穿越楼层为2层及以上时,扶梯平台也要相应的升高,不仅严重影响建筑效果,由于其窄高的特性,也难以保证结构安全。

5、因此,需要一种更加安全方便的扶梯穿越隔震层的装置来解决上述问题。

技术实现思路

1、本实用新型解决技术问题所采取的技术方案是:一种扶梯穿越隔震层的隔震变形装置,包括:扶梯、上层隔震层、下层非隔震层,上层隔震层与下层非隔震层之间通过隔震支座连接,扶梯的上出口与上层隔震层对接,扶梯的下出口与下层非隔震层对接,上层隔震层处设有扶梯支撑底板,下层非隔震层处设有扶梯基坑,扶梯支撑底板呈下沉的阶梯状,扶梯基坑呈下凹的方槽形,扶梯上出口的底部通过上弹性支座与扶梯支撑底板的上表面弹性连接,扶梯下出口的底部通过下弹性支座与扶梯基坑的底板弹性连接;

2、上弹性支座、下弹性支座为橡胶制成的直立的柱状支座;上弹性支座、下弹性支座为实心橡胶支座或空心筒状橡胶支座;下弹性支座与扶梯基坑侧壁之间设有下隔震缝,上弹性支座与扶梯支撑底板的侧壁之间设有上隔震缝,上隔震缝的宽度大于下隔震缝的宽度;将扶梯的上下两端通过弹性橡胶支座安置在扶梯支撑底板及扶梯基坑上,当建筑物遭遇地震时,扶梯上下两端同时产生的水平位移,由弹性橡胶支座的变形来吸收完成,并在地震结束后弹性恢复。

3、优选的,所述上弹性支座、下弹性支座为空心筒状橡胶支座时,空心筒内设有伸缩方向为竖直上下的支座弹簧;空心筒状橡胶支座内设的支座弹簧能为扶梯提供更好的支撑力、地震引起位移的消化能力及震后变形恢复力。

4、更优的,所述支座弹簧包括位于中心的主簧以及环绕主簧均布的多个辅助簧,主簧的弹性硬度大于辅助簧的弹性硬度,主簧在中心辅助簧在周围环绕能够给扶梯提供更好的稳定作用。

5、更优的,所述主簧的底部固定连接扶梯基坑或扶梯支撑底板,主簧的顶端托举扶梯上下出口的底部,主簧的顶端与扶梯上下出口的底部非固定连接,辅助簧的上下两端分别固定连接扶梯上下出口的底部与扶梯基坑或扶梯支撑底板,主簧初始状态为受压状态,辅助簧的初始状态为受拉状态;主簧顶部不与扶梯固定连接,而辅助簧与扶梯固定连接,同时主簧为受压状态,辅助簧为受拉状态,平时能够拉压接合从而稳定扶梯,在震时扶梯产生位移主簧不对扶梯产生约束,仅辅助簧拉力增大对扶梯产生约束,从而使得扶梯在震时能够适应更大的位移而不损坏,在震后扶梯恢复初始状态时主簧仍能够提供良好的支撑力,并且主簧与辅助簧能解决地震时产生的竖直方向的位移。

6、更优的,所述辅助簧呈圆环状围绕主簧排布,辅助簧的个数为6至12个;圆环排布的辅助簧在各方向的位移承受能力比较均衡,适用于各方向的水平位移。

7、更优的,所述辅助簧呈方环状围绕主簧排布,辅助簧的个数为6至12个;方环状的辅助簧在互相垂直的四个方向的位移承受能力较强,按照行人前进方向调整后适用于盖板方向的水平位移。

8、优选的,所述扶梯上出口与上层隔震层之间设有上滑动盖板横跨上隔震缝,扶梯下出口与下层非隔震层之间设有下滑动盖板横跨所述下隔震缝;隔震缝能在地震时有效防止扶梯与建筑边缘互相挤压造成建筑或扶梯损坏。

9、更优的,所述上滑动盖板、下滑动盖板为长度沿人行方向伸缩的可滑动盖板。

10、优选的,所述上隔震缝、下隔震缝的宽度不小于60厘米,大于60厘米的隔震缝能够有效隔离绝大部分地震时的水平移位量。

11、本实用新型的有益效果是:

12、本实用新型通过在扶梯上下端部设置可变形的弹性支座,使得地震发生时扶梯产生的位移可由上下两端的弹性支座通过变形来共同吸收,能够保证扶梯自身的安全性与稳定性,同时,由于弹性支座的变形为弹性变形,具有恢复力,在地震作用结束时,可以保证扶梯回到初始位置,避免了以往必须设置一个由非隔震区域升上来的扶梯平台,影响建筑结构安全情况的发生,因此本实用新型扶梯穿越隔震层结构更加安全、效果更好。

技术特征:

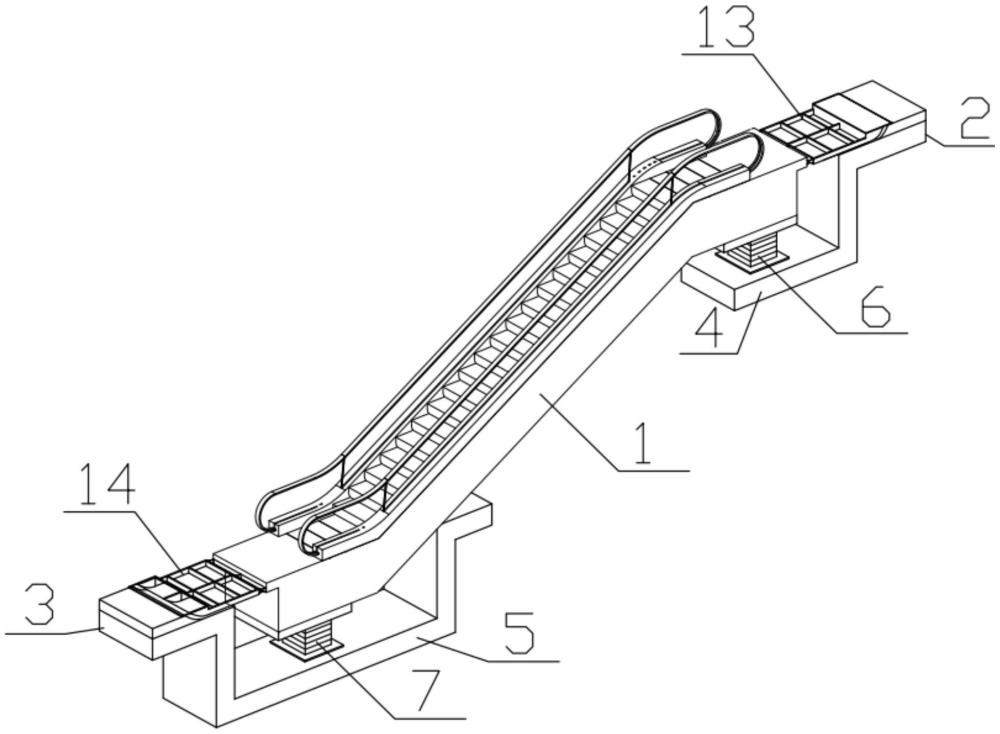

1.一种扶梯穿越隔震层的隔震变形装置,包括:扶梯(1)、上层隔震层(2)、下层非隔震层(3),所述上层隔震层(2)与下层非隔震层(3)之间通过隔震支座连接,所述扶梯(1)的上出口与所述上层隔震层(2)对接,所述扶梯(1)的下出口与所述下层非隔震层(3)对接,其特征在于:所述上层隔震层(2)处设有扶梯支撑底板(4),所述下层非隔震层(3)处设有扶梯基坑(5),所述扶梯支撑底板(4)呈下沉的阶梯状,所述扶梯基坑(5)呈下凹的方槽形,所述扶梯(1)上出口的底部通过上弹性支座(6)与所述扶梯支撑底板(4)的上表面弹性连接,所述扶梯(1)下出口的底部通过下弹性支座(7)与所述扶梯基坑(5)的底板弹性连接;

2.根据权利要求1所述的一种扶梯穿越隔震层的隔震变形装置,其特征在于,所述上弹性支座(6)、下弹性支座(7)为空心筒状橡胶支座时,所述空心筒内设有伸缩方向为竖直上下的支座弹簧(10)。

3.根据权利要求2所述的一种扶梯穿越隔震层的隔震变形装置,其特征在于,所述支座弹簧(10)包括位于中心的主簧(11)以及环绕所述主簧(11)均布的多个辅助簧(12),所述主簧(11)的弹性硬度大于所述辅助簧(12)的弹性硬度。

4.根据权利要求3所述的一种扶梯穿越隔震层的隔震变形装置,其特征在于,所述主簧(11)的底部固定连接扶梯基坑(5)或扶梯支撑底板(4),所述主簧(11)的顶端托举扶梯(1)上下出口的底部,所述主簧(11)的顶端与扶梯(1)上下出口的底部非固定连接,所述辅助簧(12)的上下两端分别固定连接扶梯(1)上下出口的底部与扶梯基坑(5)或扶梯支撑底板(4),所述主簧(11)初始状态为受压状态,所述辅助簧(12)的初始状态为受拉状态。

5.根据权利要求3所述的一种扶梯穿越隔震层的隔震变形装置,其特征在于,所述辅助簧(12)呈圆环状围绕主簧(11)排布。

6.根据权利要求3所述的一种扶梯穿越隔震层的隔震变形装置,其特征在于,所述辅助簧(12)呈方环状围绕主簧(11)排布。

7.根据权利要求1所述的一种扶梯穿越隔震层的隔震变形装置,其特征在于,所述扶梯(1)上出口与上层隔震层(2)之间设有上滑动盖板(13)横跨所述上隔震缝(9),所述扶梯(1)下出口与下层非隔震层(3)之间设有下滑动盖板(14)横跨所述下隔震缝(8)。

8.根据权利要求7所述的一种扶梯穿越隔震层的隔震变形装置,其特征在于,所述上滑动盖板(13)、下滑动盖板(14)为长度沿人行方向伸缩的可滑动盖板。

9.根据权利要求1所述的一种扶梯穿越隔震层的隔震变形装置,其特征在于,所述上隔震缝(9)、下隔震缝(8)的宽度不小于60厘米。

技术总结

本技术属于建筑工程技术领域,涉及一种扶梯穿越隔震层的隔震变形装置,包括:扶梯、上层隔震层、下层非隔震层,扶梯的上下出口分别与上层隔震层、下层非隔震层对接,扶梯上下出口的底部通过弹性支座与上层隔震层、下层非隔震层连接;通过在扶梯上下端部设置可变形的弹性支座,使得地震发生时扶梯产生的位移可由上下两端的弹性支座通过变形来共同吸收,能够保证扶梯自身的安全性与稳定性,同时,由于弹性支座的变形为弹性变形,具有恢复力,在地震作用结束时,可以保证扶梯回到初始位置,因此本技术扶梯穿越隔震层结构更加安全、效果更好。

技术研发人员:安军,曹莉,郭鹤儿,李靖,鲍一轮,王建卫,杨柳萱,常振宁

受保护的技术使用者:中国建筑西北设计研究院有限公司

技术研发日:20230504

技术公布日:2024/1/25

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!