用于钢结构多杆交汇处的鼓状节点的制作方法

本技术涉及钢结构连接设备,尤其涉及一种用于钢结构多杆交汇处的鼓状节点。

背景技术:

1、随着钢结构在建筑领域的广泛应用,钢结构构件多杆连接位置处理成为钢结构施工的重点环节,现有的连接方式通长为杆件相贯连接,施工步骤繁琐且施工误差较大,杆件数量增加时,施工难度成倍增加。

2、以上也就是说,针对钢结构构件多杆连接,现有技术中杆件相贯的连接方式存在施工步骤繁琐且施工误差较大,以及施工成本较高的问题。

技术实现思路

1、本实用新型为解决上述技术问题提供一种用于钢结构多杆交汇处的鼓状节点,解决了现有技术中杆件相贯的连接方式存在施工步骤繁琐且施工误差较大,以及施工成本较高的问题。

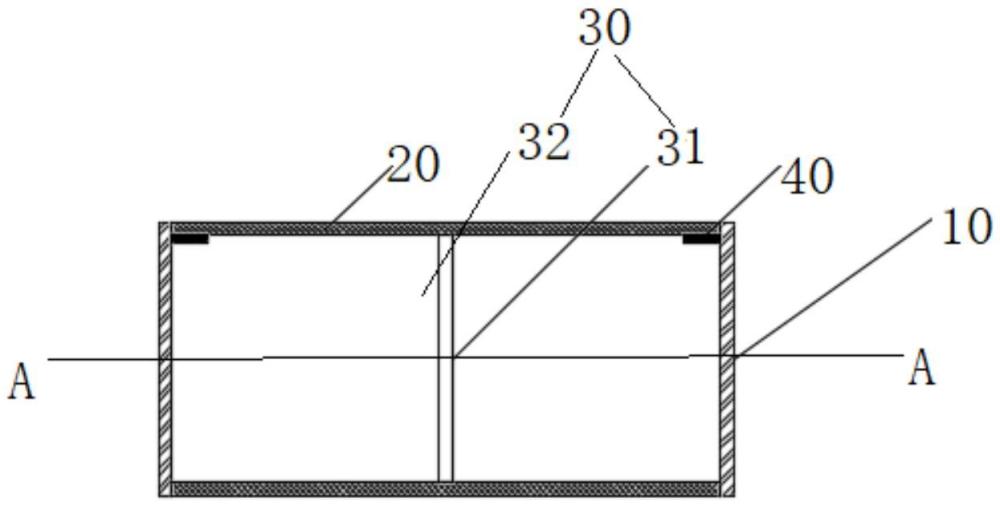

2、本实用新型提供一种用于钢结构多杆交汇处的鼓状节点,包括:柱形节点主体,其为筒体;以及加强结构,设置在柱形节点主体内;以及盖板,分别设置在柱形节点主体的两端,用于封堵柱形节点主体两端的开口;其中,柱形节点主体的外周面与钢结构多杆的一端焊接连接。

3、在一个实施方式中,柱形节点主体为圆筒体。

4、在一个实施方式中,加强结构包括:主加劲板,固定在柱形节点主体的内壁上;副加劲板,设置在主加劲板与内壁之间;其中,主加劲板用于加强柱形节点主体的结构强度,副加劲板用于加强主加劲板与柱形节点主体的连接强度。

5、在一个实施方式中,主加劲板采用直钢板,主加劲板的中心轴线与柱形节点主体的中心轴线相重合。

6、在一个实施方式中,副加劲板的数量为多个,多个副加劲板绕主加劲板的中心轴线间隔设置。

7、在一个实施方式中,加强结构包括:第一副加劲板,设置在柱形节点主体的内壁与主加劲板的一侧之间;以及第二副加劲板,设置在柱形节点主体的内壁与主加劲板的另一侧之间,第一副加劲板与第二副加劲板相对于主加劲板的中心轴线对称设置;以及第三副加劲板,设置在柱形节点主体的内壁与主加劲板的一侧之间,且位于第一副加劲板下方;以及第四副加劲板,设置在柱形节点主体的内壁与主加劲板的另一侧之间,第四副加劲板与第三副加劲板相对于主加劲板的中心轴线对称设置,第四副加劲板位于第二副加劲板的下方。

8、在一个实施方式中,第一副加劲板与第四副加劲板相平行,第二副加劲板与第三副加劲板相平行。

9、在一个实施方式中,还包括垫板,垫板设置在柱形节点主体内,且靠近柱形节点主体的端部,盖板盖设在垫板上。

10、在一个实施方式中,垫板采用环形垫圈,垫板的外周面与柱形节点主体的内壁面焊接固定。

11、在一个实施方式中,钢结构多杆包括六根连接杆,其中四根连接杆与四块副加劲板一一对应地设置,另外两根连接杆分别与主加劲板的两侧端一一对应地设置。

12、与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:设置柱形节点主体,利用柱形节点主体的外周连接钢结构的多根杆体。这样避免采用杆体相贯的连接方式,从而避免了采用杆体相贯的连接方式所导致的施工步骤繁琐且施工误差较大,以及施工成本较高的问题。进而保证了钢结构多杆交汇连接的连接精度。

技术特征:

1.一种用于钢结构多杆交汇处的鼓状节点,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的用于钢结构多杆交汇处的鼓状节点,其特征在于,所述柱形节点主体为圆筒体。

3.根据权利要求1所述的用于钢结构多杆交汇处的鼓状节点,其特征在于,所述加强结构包括:

4.根据权利要求3所述的用于钢结构多杆交汇处的鼓状节点,其特征在于,所述主加劲板采用直钢板,所述主加劲板的中心轴线与所述柱形节点主体的中心轴线相重合。

5.根据权利要求4所述的用于钢结构多杆交汇处的鼓状节点,其特征在于,所述副加劲板的数量为多个,多个所述副加劲板绕所述主加劲板的中心轴线间隔设置。

6.根据权利要求5所述的用于钢结构多杆交汇处的鼓状节点,其特征在于,所述加强结构包括:

7.根据权利要求6所述的用于钢结构多杆交汇处的鼓状节点,其特征在于,所述第一副加劲板与所述第四副加劲板相平行,所述第二副加劲板与所述第三副加劲板相平行。

8.根据权利要求1所述的用于钢结构多杆交汇处的鼓状节点,其特征在于,所述垫板采用环形垫圈,所述垫板的外周面与所述柱形节点主体的内壁面焊接固定。

9.根据权利要求6所述的用于钢结构多杆交汇处的鼓状节点,其特征在于,所述钢结构多杆包括六根连接杆,其中四根所述连接杆与四块副加劲板一一对应地设置,另外两根所述连接杆分别与所述主加劲板的两侧端一一对应地设置。

技术总结

本技术提供了一种用于钢结构多杆交汇处的鼓状节点,包括:柱形节点主体,其为筒体;以及加强结构,设置在柱形节点主体内;以及盖板,分别设置在柱形节点主体的两端,用于封堵柱形节点主体两端的开口;其中,柱形节点主体的外周面与钢结构多杆的一端焊接连接。本申请中设置柱形节点主体,利用柱形节点主体的外周连接钢结构的多根杆体。这样避免采用杆体相贯的连接方式,从而避免了采用杆体相贯的连接方式所导致的施工步骤繁琐且施工误差较大,以及施工成本较高的问题。进而保证了钢结构多杆交汇连接的连接精度。

技术研发人员:李国亮,於可佳,代广伟,孙维剑,姜化强,潘兵兵,吴宁,马力,刘鹏,于振,盖加军,胡天智,张景康,富亮成

受保护的技术使用者:中建三局城建有限公司

技术研发日:20230714

技术公布日:2024/5/10

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!