适用于河床冲刷剧烈区域的跨江高塔桩基防护结构的制作方法

1.本实用新型涉及桩基防护结构技术领域,具体为适用于河床冲刷剧烈区域的跨江高塔桩基防护结构。

背景技术:

2.在自然力和人类活动共同作用下,受河道整体下切、桥墩、丁顺坝局部水力冲刷等因素影响,涉河建筑物周围水力条件的改变引起的局部冲刷难以避免,其附近跨江高塔区域河床演变十分剧烈,直接威胁跨江高塔的运行安全。传统桩基加固措施仅单纯从结构方面出发,未考虑到河道水力条件和河床演变的复杂性以及不确定性,只能对实际运行中已冲刷走的区域进行抛石加固等措施。在洪季时,水流遇到跨江高塔桩基向两侧急剧偏转,方向偏转的同时流速也增大,导致桩基上游左右两侧和下游侧河床出现冲刷明显,对桩基的整体稳定影响较大。在枯季,涨潮时桩基下游侧水流向左右两侧急剧偏转,同时流速增大,在桩基上游侧和主河道分别形成较明显的旋涡回流;落潮时桩基上游侧水流方向急剧偏转,同时流速增大,在桩基下游侧和主河道分别形成较明显的旋涡回流,桩基周边尤其靠主河道侧河床出现较明显冲刷。传统的跨江高塔桩基防护结构无法适用于河床冲刷剧烈区域,无法保证跨江高塔的安全稳定。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的在于提供适用于河床冲刷剧烈区域的跨江高塔桩基防护结构,以解决上述背景技术中提出的问题。

4.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:适用于河床冲刷剧烈区域的跨江高塔桩基防护结构,包括高塔桩基,所述高塔桩基的底部设置有桩基防护底层,所述桩基防护底层的上部设置有桩基防护顶层,所述桩基防护底层的底部设置有柔性护底,所述柔性护底沿桩基防护底层边线向外延伸。

5.作为本实用新型的一种优选技术方案,所述桩基防护底层由抛石块材料制成,且所述桩基防护底层的顶部为枯水平台。

6.作为本实用新型的一种优选技术方案,所述桩基防护顶层由若干五绞网箱组成,且五绞网箱均内填块石,所述桩基防护顶层的顶部为桩基顶部护桩平台。

7.作为本实用新型的一种优选技术方案,所述柔性护底包括袋装碎石层和土工织物层,所述袋装碎石层的底部设置土工织物层。

8.作为本实用新型的一种优选技术方案,所述桩基防护底层顶部的上游端和所述桩基防护顶层的上游端为船型椭圆结构,所述桩基防护底层顶部的下游端和所述桩基防护顶层的下游端为半圆结构。

9.作为本实用新型的一种优选技术方案,所述桩基防护底层的护坡至缓坡河床处。

10.与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

11.通过将桩基防护底层顶部的上游端和桩基防护顶层的上游端设置为船型椭圆结

构,桩基防护底层顶部的下游端和桩基防护顶层的下游端设置为半圆结构,从而改善水流遇桩基后方向急剧偏转和流速增大的问题;同时在桩基防护底层的底部设置一层柔性护底,柔性护底具体为上部袋装碎石层,下部土工织物层,柔性护底沿桩基防护底层边线向外延伸,直接在河床面上进行防护,从而使跨江高塔局部河道洪水和潮流的流态变化规律更符合水流自然流动特性,改善流态和冲淤,为跨江高塔桩基提出切实可行的防护结构,保障跨江高塔安全稳定地运行。

附图说明

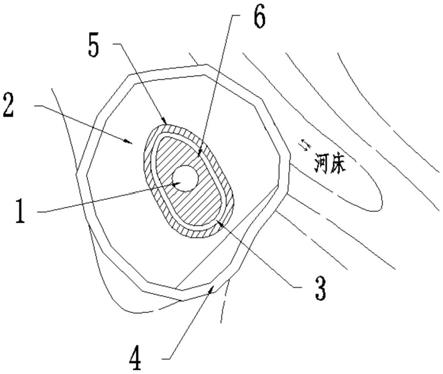

12.图1为本实用新型的俯视图;

13.图2为本实用新型的剖视图。

14.图中:1、高塔桩基;2、桩基防护底层;3、桩基防护顶层;4、柔性护底;5、枯水平台;6、桩基顶部护桩平台。

具体实施方式

15.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

16.请参阅图1-2,本实用新型提供了适用于河床冲刷剧烈区域的跨江高塔桩基防护结构,包括高塔桩基1,高塔桩基1的底部设置有桩基防护底层2,桩基防护底层2的上部设置有桩基防护顶层3,桩基防护底层2的底部设置有柔性护底4,柔性护底4沿桩基防护底层2边线向外延伸。

17.优选的,桩基防护底层2由抛石块材料制成,且桩基防护底层2的顶部为枯水平台5,桩基防护底层2顶部枯水平台5高程应高于设计枯水位0.5m-1.0m。

18.优选的,桩基防护顶层3由若干五绞网箱组成,且五绞网箱均内填块石,桩基防护顶层3的顶部为桩基顶部护桩平台6,桩基顶部护桩平台6应与滩面相平或略高于滩面。

19.优选的,柔性护底4包括袋装碎石层和土工织物层,袋装碎石层的底部设置土工织物层,降低河床底部的冲淤的危害。

20.优选的,桩基防护底层2顶部的上游端和桩基防护顶层3的上游端为船型椭圆结构,桩基防护底层2顶部的下游端和桩基防护顶层3的下游端为半圆结构,改善水流遇桩基后的方向急剧偏转和流速增大的问题。

21.优选的,桩基防护底层2的护坡至缓坡河床处。

22.具体使用时,根据洪水和潮流的流态变化规律,以疏洪导流、优化流线、塑造自然水动力形态、避免洪潮能量局部集中为出发点,营造符合水流自然流动特性和洪潮演变规律的桩基防护形态,因地制宜,桩基防护底层2顶部的上游端和桩基防护顶层3的上游端为船型椭圆结构,桩基防护底层2顶部的下游端和桩基防护顶层3的下游端为半圆结构,从而改善水流遇桩基后方向急剧偏转和流速增大的问题;同时参照《堤防工程设计规范》(gb50286-2013)护岸工程设计规定:桩基防护顶层3的顶部为桩基顶部护桩平台6,桩基顶部护桩平台6与滩面相平或略高于滩面;桩基防护底层2的顶部为枯水平台5,枯水平台5高

于设计枯水位0.5m-1.0m;在水流平顺、岸坡较缓段,桩基防护底层2的护坡宜护至坡度为1:3~1:4的缓坡河床处,宽度根据实际地形确定;而桩基防护顶层3采用厚2500mm内填块石的五绞网箱,桩基防护底层2采用抛石体;在桩基防护底层2的底部设置一层柔性护底4,柔性护底4包括袋装碎石层和土工织物层,袋装碎石层为300mm厚袋装碎石组成,土工织物层由500g/m2土工织物制成,且柔性护底4沿桩基防护底层2边线向外延伸5m,直接在河床上进行防护,厚度300mm,从而使跨江高塔桩基防护型式更符合水流自然流动特性和洪潮演变规律,有效改善水流遇桩基后的方向急剧偏转和流速增大的问题,疏洪导流、优化流线,避免洪潮能量局部集中,改善防护外围河床的冲淤情况,保证河床冲刷剧烈区域跨江高塔桩基的安全稳定。

23.尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

技术特征:

1.适用于河床冲刷剧烈区域的跨江高塔桩基防护结构,包括高塔桩基(1),其特征在于:所述高塔桩基(1)的底部设置有桩基防护底层(2),所述桩基防护底层(2)的上部设置有桩基防护顶层(3),所述桩基防护底层(2)的底部设置有柔性护底(4),所述柔性护底(4)沿桩基防护底层(2)边线向外延伸。2.根据权利要求1所述的适用于河床冲刷剧烈区域的跨江高塔桩基防护结构,其特征在于:所述桩基防护底层(2)由抛石块材料制成,且所述桩基防护底层(2)的顶部为枯水平台(5)。3.根据权利要求1所述的适用于河床冲刷剧烈区域的跨江高塔桩基防护结构,其特征在于:所述桩基防护顶层(3)由若干五绞网箱组成,且五绞网箱均内填块石,所述桩基防护顶层(3)的顶部为桩基顶部护桩平台(6)。4.根据权利要求1所述的适用于河床冲刷剧烈区域的跨江高塔桩基防护结构,其特征在于:所述柔性护底(4)包括袋装碎石层和土工织物层,所述袋装碎石层的底部设置土工织物层。5.根据权利要求1所述的适用于河床冲刷剧烈区域的跨江高塔桩基防护结构,其特征在于:所述桩基防护底层(2)顶部的上游端和所述桩基防护顶层(3)的上游端为船型椭圆结构,所述桩基防护底层(2)顶部的下游端和所述桩基防护顶层(3)的下游端为半圆结构。6.根据权利要求1所述的适用于河床冲刷剧烈区域的跨江高塔桩基防护结构,其特征在于:所述桩基防护底层(2)的护坡至缓坡河床处。

技术总结

本实用新型公开了适用于河床冲刷剧烈区域的跨江高塔桩基防护结构,包括高塔桩基,高塔桩基的底部设置有桩基防护底层,桩基防护底层的上部设置有桩基防护顶层,桩基防护底层的底部设置有柔性护底,柔性护底沿桩基防护底层边线向外延伸,同时,通过将桩基防护底层顶部的上游端和桩基防护顶层的上游端设置为船型椭圆结构,桩基防护底层顶部的下游端和桩基防护顶层的下游端设置为半圆结构,从而改善水流遇桩基后方向急剧偏转和流速增大的问题,从而为跨江高塔桩基提出切实可行的防护结构,保障跨江高塔安全稳定地运行。跨江高塔安全稳定地运行。跨江高塔安全稳定地运行。

技术研发人员:黄梅琼 付开雄 胡朝阳 何承农 何文兴 夏厚兴 王新强 张晓

受保护的技术使用者:福建省水利水电勘测设计研究院

技术研发日:2021.06.29

技术公布日:2022/1/28

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1