一种城市道路排水系统的制作方法

1.本实用新型涉及道路排水技术领域,具体涉及一种城市道路排水系统。

背景技术:

2.城市道路排水是指排除城市道路路面上降水所采取的措施,通常路面雨水按路面的坡度状况汇流至街沟,再由街沟经排水口流入连接管,由连接管经检査井进入排水干管,然后由排水干管的出水口排放至附近江、湖、海等水体,城市道路路面雨水排水应迅速流畅,不得积水及在路面上形成水膜,影响行车和行人。

3.然而现有技术中的排水设施,在雨水丰富的地区使用时,由于雨量较大,而街沟的排水量不够,造成人行道和车道路面出现严重积水和水涝现象,无法保证行人和行车安全。

技术实现要素:

4.本实用新型意在提供一种城市道路排水系统,以提供一种在雨水丰富地区能够实现全断面排水,加快地面雨水汇集并排放,有效消除道路路面的积水和水涝。

5.为了达到上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种城市道路排水系统,包括人行道和行车道,所述人行道包括从上而下依次设置的透水混凝土层、碎石层和不透水层,所述碎石层设有排水管,所述不透水层包裹排水管的底部,所述排水管均布有多个进水孔;所述人行道和行车道的连接处从左到右依次设置有相互抵接的站式排水沟和卧式排水沟,所述卧式排水沟和站式排水沟的顶部、左侧壁和右侧壁均设有多个排水孔,所述透水混凝土层和不透水层延伸到站式排水沟的底部。

6.本实用新型的工作原理:本方案中人行道路面的雨水经透水混凝土层流入碎石层,不透水层能够阻挡雨水继续向下流动,使雨水积蓄在碎石层内,雨水通过多个进水孔进入到排水管内,并通过排水管向外进行排水,并且不透水层包裹排水管的底部,使得进入到排水管内的雨水不会通过其底部的进水孔向外流出。

7.行车道上的雨水从道路中心向道路两侧的人行道流动,经过卧式排水沟侧壁的排水孔进入,一部分雨水经过卧式排水沟向外排出,一部分雨水通过排水孔流入到站式排水沟内。这些雨水中的一部分经过站式排水沟向外排出,另外一部分雨水经过站式排水沟的排水孔流入到碎石层内,由于透水混凝土层和不透水层延伸到站式排水沟的底部,不透水层能够阻挡从站式排水沟流出的雨水向下流动,这部分雨水保留在碎石层内,这部分雨水又通过进水孔进入到排水管向外排出。并且当雨量较大时,人行道的排雨水可以和行车道排雨水连通,形成一个连通器,两者的排水可以互补,这样可以平衡两个排水系统的压力,增强排水功能。

8.本实用新型的有益效果:当雨量较大时,本方案中雨水可以通过站式排水沟、卧式排水沟和排水管向外排出,能够增大雨水的排水量,实现全断面排水,加快地面雨水汇集并排放,有效消除道路路面的积水和水涝。

9.进一步,所述排水管包裹有透水无纺布。透水无纺布能够阻挡碎石或者泥沙通过

进水孔,防止碎石或者泥沙堵塞进水孔和排水管,但是保留透水的功能。

10.进一步,所述不透水层为不透水土工布。土工布材质柔软,利于安装,方便将排水管的底部进行包裹,并且具有价格便宜、耐腐蚀等特性,使用寿命长。

11.进一步,所述碎石层位于排水管处设有斜坡,所述斜坡朝向排水管向下倾斜。这样设置加速碎石层的雨水朝向排水管汇集,增强排水功能。

12.进一步,所述斜坡向下倾斜的角度为5度。此角度下方便进行施工和建设。

13.进一步,所述排水孔设有过滤网。过滤网能够防止杂物(树叶、杂草等)通过排水孔进入,以防止造成站式排水沟和站式排水沟的堵塞。

14.进一步,所述站式排水沟和卧式排水沟的表面均设有防锈层。防锈层能够防止站式排水沟和卧式排水沟在雨水的冲刷下生锈,以延长站式排水沟和卧式排水沟的使用寿命。

附图说明

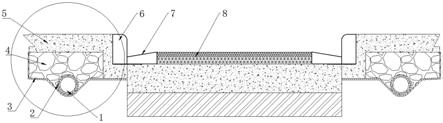

15.图1为本实用新型中一种城市道路排水系统的断面图;

16.图2为图1的局部放大示意图;

17.图3为图1中卧式排水沟的结构示意图;

18.图4为图1中站式排水沟的结构示意图。

具体实施方式

19.下面通过具体实施方式进一步详细说明:

20.说明书附图中的附图标记包括:排水管1、透水无纺布2、不透水土工布3、碎石层4、透水混凝土层5、站式排水沟6、卧式排水沟7、行车道8、排水孔9。

21.以下陈述中“左”、“右”、“上”、“下”等方位词均是基于图示的方位而言,实际中相应的结构若基于方位做同向改变保持相对位置不变的情况下,不影响方案的实施。

22.实施例,一种城市道路排水系统,如图1和图2所示,包括人行道和行车道8,人行道包括从上而下依次设置的透水混凝土层5、碎石层4和不透水土工布3,碎石层4设有排水管1,排水管1包裹有透水无纺布2,不透水土工布3包裹排水管1的底部,排水管1均布有多个进水孔;人行道和行车道8的连接处从左到右依次设置有相互抵接的站式排水沟6和卧式排水沟7,如图3和图4所示,卧式排水沟7和站式排水沟6的顶部、左侧壁和右侧壁均设有多个排水孔9,透水混凝土层5和不透水土工布3延伸到站式排水沟6的底部,排水管1、卧式排水沟7和站式排水沟6均接入市政排水系统。

23.本方案中人行道路面的雨水经透水混凝土层5流入碎石层4,不透水土工布3能够阻挡雨水继续向下流动,使雨水积蓄在碎石层4内,雨水通过多个进水孔进入到排水管1内,并通过排水管1进行排水,并且不透水土工布3包裹排水管1的底部,使得进入到排水管1内的雨水不会通过其底部的进水孔向外流出。

24.行车道8上的雨水从道路中心向道路两侧的人行道流动,经过卧式排水沟7右侧的排水孔9进入,一部分雨水经过卧式排水沟7向外排出,一部分雨水通过其左侧的排水孔9流入到站式排水沟6内;这些雨水中的一部分经过站式排水沟6向外排出,另外一部分雨水经过站式排水沟6左侧的排水孔9流入到碎石层4内,由于透水混凝土层5和不透水土工布3延

伸到站式排水沟6的底部,不透水土工布3能够阻挡从站式排水沟6流出的雨水向下流动,这部分雨水保留在碎石层4,这部分雨水又通过进水孔进入到排水管1向外排出。并且当雨量较大时,人行道的排水可以和行车道8排水连通,形成一个连通器,两者的排水可以互补,这样可以平衡两个排水系统的压力,增强排水功能。

25.优选的,碎石层4位于排水管1处设有斜坡,斜坡朝向排水管1向下倾斜的角度为5度。这样设置加速碎石层4的雨水朝向排水管1汇集,增强排水功能。

26.应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本实用新型结构的前提下,还可以作出多个变形和改进,这些也应该视为本实用新型的保护范围,这些都不会影响本实用新型实施的效果和专利的实用性。本申请要求的保护范围应当以其权利要求的内容为准,说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。

技术特征:

1.一种城市道路排水系统,包括人行道和行车道,其特征在于:所述人行道包括从上而下依次设置的透水混凝土层、碎石层和不透水层,所述碎石层设有排水管,所述不透水层包裹排水管的底部,所述排水管均布有多个进水孔;所述人行道和行车道的连接处从左到右依次设置有相互抵接的站式排水沟和卧式排水沟,所述卧式排水沟和站式排水沟的顶部、左侧壁和右侧壁均设有多个排水孔,所述透水混凝土层和不透水层延伸到站式排水沟的底部。2.根据权利要求1所述的城市道路排水系统,其特征在于:所述排水管包裹有透水无纺布。3.根据权利要求2所述的城市道路排水系统,其特征在于:所述不透水层为不透水土工布。4.根据权利要求3所述的城市道路排水系统,其特征在于:所述碎石层位于排水管处设有斜坡,所述斜坡朝向排水管向下倾斜。5.根据权利要求4所述的城市道路排水系统,其特征在于:所述斜坡向下倾斜的角度为5度。6.根据权利要求5所述的城市道路排水系统,其特征在于:所述排水孔设有过滤网。7.根据权利要求6所述的城市道路排水系统,其特征在于:所述站式排水沟和卧式排水沟的表面均设有防锈层。

技术总结

本申请公开了道路排水技术领域的一种城市道路排水系统,包括人行道和行车道,所述人行道包括从上而下依次设置的透水混凝土层、碎石层和不透水层,所述碎石层设有排水管,所述不透水层包裹排水管的底部,所述排水管均布有多个进水孔;所述人行道和行车道的连接处从左到右依次设置有相互抵接的站式排水沟和卧式排水沟,所述卧式排水沟和站式排水沟的顶部、左侧壁和右侧壁均设有多个排水孔,所述透水混凝土层和不透水层延伸到站式排水沟的底部。当雨量较大时,本方案中雨水可以通过站式排水沟、卧式排水沟和排水管向外排出,能够增大雨水的排水量,实现全断面排水,加快地面雨水汇集并排放,有效消除道路路面的积水和水涝。有效消除道路路面的积水和水涝。有效消除道路路面的积水和水涝。

技术研发人员:李培 朱显辉 贺晓满 朱云 廖哲平 唐世宇 朱世超 王菁 章金林 蔡思锐

受保护的技术使用者:中国电建集团贵州工程有限公司

技术研发日:2021.07.27

技术公布日:2022/3/8

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1