跨越既有地下构筑物的堤防结构的制作方法

1.本发明涉及水利工程技术领域,尤其是涉及一种跨越既有地下构筑物的堤防结构。

背景技术:

2.堤防工程是指沿河、渠、湖、海岸或行洪区、分洪区、围垦区的边缘修筑的挡水建筑物。随着极端天气的不断出现,我国对防洪体系的建设越来越重视,堤防工程的作用更加突出。然而,对于河滩较为宽阔的河道,经常出现新建堤防与诸如倒虹吸、输水管道、天然气管道等既有地下构筑物交叉的情况,此时,进行堤身填筑会造成压覆范围内既有地下构筑物结构受力及基础沉降过大,从而影响既有地下构筑物结构的安全及正常运行。针对此类情况,目前多采用对压覆范围内既有地下构筑物进行拆除重建的处理方式,即拆除堤防影响范围内的原地下构筑物,再考虑上覆堤防后重新进行原地下构筑物的设计,设置必要的基础处理措施,并增加结构参数,以满足上覆堤防的要求。由于原地下构筑物的拆除重建必须在其停运状态下实施,但在堤防建设期中难以确定其停运期,该不确定性因素对堤防项目的实施造成了严重影响。

技术实现要素:

3.为了解决上述问题,本发明提供一种不受既有地下构筑物运行状态影响的跨越既有地下构筑物的堤防结构,具体可采取如下技术方案:本发明所述的跨越既有地下构筑物的堤防结构,包括堤防,为设置在既有地下构筑物上方的两段式结构,所述堤防的轴线与既有地下构筑物的轴线交叉设置;墩台,设置在所述堤防的端部,且所述墩台的底部设置有群桩,墩台之间设置有位于既有地下构筑物上方的桥梁;防洪墙,沿堤防轴线设置在墩台之间,且位于堤防的迎水面一侧;底板,设置在所述防洪墙的底部,其一端向堤防的迎水面一侧延伸,另一端向堤防的背水面一侧延伸;铺盖,与所述底板等高设置,并与底板位于堤防迎水面的一端相连;防渗墙,分别设置在既有地下构筑物的两侧,为沿所述铺盖边缘设置并转向堤防下方沿其轴线方向延伸的l形结构。

4.所述墩台为重力式墩台,其与既有地下构筑物水平间隔4.5-5.5米设置,用于减轻施工对既有地下构筑物的影响。

5.所述防洪墙为空箱式墙体结构,采用掺有高性能聚丙烯纤维的钢筋混凝土制成,其两侧与墩台刚性连接,底部与底板止水连接,起到支撑和防洪作用。

6.所述底板的重量与既有地下构筑物上方的原有覆土重量相当,且底部高于既有地下构筑物上沿1.0-2.0米,用于水平方向防渗,增加结构基础防渗长度。

7.所述底板与防洪墙、墩台、铺盖均采用止水连接,从而形成水平防渗结构。

8.所述防渗墙由连续设置并相互套接的水泥搅拌桩构成,防渗墙与铺盖相互垂直,且防渗墙与铺盖的连接处采用水泥土或黏土外包,从而形成垂直防渗结构,其与上述水平防渗结构共同作用,能够有效防止防洪墙两侧侧向绕渗。

9.本发明提供的跨越既有地下构筑物的堤防结构,可以在既有地下构筑物保持正常运行的状态下进行施工,消除了传统堤防结构施工进度受既有地下构筑物影响的弊端,解决了新建堤防与既有地下构筑物因交叉而产生的空间矛盾;其次,本发明所述的堤防结构不会影响既有地下构筑物的安全性,在保证堤防的功能连续性的同时,还具备防洪和上部交通功能。

附图说明

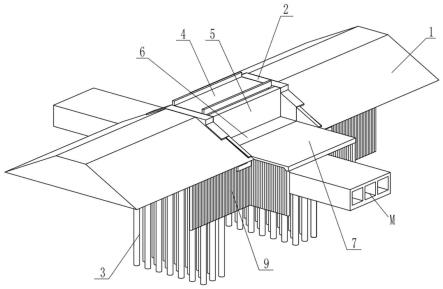

10.图1是本发明的结构示意图。

11.图2是图1中底板以上部分的结构示意图(省略堤防)。

12.图3是图1的横剖图。

13.图4是图1的纵剖图。

具体实施方式

14.下面结合附图对本发明的实施例作详细说明,本实施例在以本发明技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式和具体的施工过程,但本发明的保护范围不限于下述实施例。

15.如图1-4所示,本发明所述的跨越既有地下构筑物的堤防结构,包括设置在既有地下构筑物m上方两段式结构的堤防1,两者的轴线交叉设置,本实施例中堤防1的轴线与既有地下构筑物m的轴线相互垂直。

16.墩台2设置在每段堤防1的端部,且每一墩台2的底部均设置有群桩3,墩台2之间则设置有位于既有地下构筑物m上方的桥梁4。通常情况下,墩台3均采用重力式墩台,其与既有地下构筑物m水平间隔4.5-5.5米设置,用于减轻施工对既有地下构筑物m的影响。桥梁4为单跨结构,方便通行。

17.为了起到支撑和防洪作用,在墩台2之间设置有沿堤防1轴线方向延伸的防洪墙5,上述防洪墙5位于堤防1的迎水面一侧,采用掺有高性能聚丙烯纤维的钢筋混凝土制成空箱式结构,其两侧与墩台2刚性连接,且同时浇筑实施,底部与底板6止水连接。

18.底板6设置在防洪墙5的底部,一端向堤防1的迎水面一侧延伸,另一端向堤防1的背水面一侧延伸,满足sl265-2016水闸设计规范4.3.2条款所述的防渗布置要求即可。进一步地,底板6的重量与既有地下构筑物m上方的原有覆土重量相当,且底部高于既有地下构筑物上沿1.0-2.0米,用于水平方向防渗,增加结构基础防渗长度。底板6位于堤防迎水面的一端相接有铺盖7,两者等高设置。上述底板6与防洪墙5、墩台2、铺盖7均采用止水连接(通常采用橡胶止水带8),从而形成水平防渗结构。

19.与上述水平防渗结构共同作用的垂直防渗结构主要由防渗墙9承担。防渗墙9为两段,分别设置在既有地下构筑物m的两侧,每一段均为沿铺盖7边缘设置并转向堤防1下方沿其轴线方向延伸的l形结构,其由连续设置并相互套接的水泥搅拌桩构成,防渗墙9与铺盖7

相互垂直,且防渗墙9与铺盖7的连接处采用水泥土或黏土外包,其与上述水平防渗结构共同作用时,能够有效防止防洪墙两侧侧向绕渗。

20.施工时,首先按照设计位置打桩,形成群桩3、防渗墙9,然后铺设底板6和铺盖7,施工墩台2和防洪墙5,并在底板6与防洪墙5、墩台2、铺盖7的连接面按照橡胶止水带8形成止水结构,最后修筑堤防1。

21.需要说明的是,在本发明的描述中,诸如“前”、“后”、“左”、“右”、“垂直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系的术语是基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

技术特征:

1.一种跨越既有地下构筑物的堤防结构,其特征在于:包括堤防,为设置在既有地下构筑物上方的两段式结构,所述堤防的轴线与既有地下构筑物的轴线交叉设置;墩台,设置在所述堤防的端部,且所述墩台的底部设置有群桩,墩台之间设置有位于既有地下构筑物上方的桥梁;防洪墙,沿堤防轴线设置在墩台之间,且位于堤防的迎水面一侧;底板,设置在所述防洪墙的底部,其一端向堤防的迎水面一侧延伸,另一端向堤防的背水面一侧延伸;铺盖,与所述底板等高设置,并与底板位于堤防迎水面的一端相连;防渗墙,分别设置在既有地下构筑物的两侧,为沿所述铺盖边缘设置并转向堤防下方沿其轴线方向延伸的l形结构。2.根据权利要求1所述的跨越既有地下构筑物的堤防结构,其特征在于:所述墩台为重力式墩台,其与既有地下构筑物水平间隔4.5-5.5米设置。3.根据权利要求1所述的跨越既有地下构筑物的堤防结构,其特征在于:所述防洪墙为空箱式墙体结构,采用掺有高性能聚丙烯纤维的钢筋混凝土制成,其两侧与墩台刚性连接,且同时浇筑,底部与底板止水连接。4.根据权利要求1所述的跨越既有地下构筑物的堤防结构,其特征在于:所述底板的重量与既有地下构筑物上方的原有覆土重量相当,且底部高于既有地下构筑物上沿1.0-2.0米。5.根据权利要求1所述的跨越既有地下构筑物的堤防结构,其特征在于:所述底板与防洪墙、墩台、铺盖均采用止水连接。6.根据权利要求1所述的跨越既有地下构筑物的堤防结构,其特征在于:所述防渗墙由连续设置并相互套接的水泥搅拌桩构成,防渗墙与铺盖相互垂直,且防渗墙与铺盖的连接处采用水泥土或黏土外包。

技术总结

本发明公开了一种跨越既有地下构筑物的堤防结构,包括:堤防,为设置在既有地下构筑物上方的两段式结构,其与既有地下构筑物的轴线交叉设置;墩台,设置在堤防的端部,且墩台的底部设置有群桩,墩台之间设置有位于既有地下构筑物上方的桥梁;防洪墙,沿堤防轴线设置在墩台之间,且位于堤防的迎水面一侧;底板,设置在防洪墙的底部,两端分别向堤防的迎水面和背水面延伸;铺盖,与底板等高设置,并与底板位于堤防迎水面的一端相连;防渗墙,分别设置在既有地下构筑物的两侧,为沿铺盖边缘设置并转向堤防下方沿其轴线方向延伸的L形结构。本发明可以在既有地下构筑物保持正常运行的状态下进行施工,同时具备防洪和上部交通功能。同时具备防洪和上部交通功能。同时具备防洪和上部交通功能。

技术研发人员:穆立超 竹怀水 翟建 杨应军 蓝祖秀 朱雪芳 魏建鹏 李沛霖 顾康辉 李潇

受保护的技术使用者:黄河勘测规划设计研究院有限公司

技术研发日:2022.05.31

技术公布日:2022/8/5

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1