一种水工建筑物变形缝的制作方法

本发明涉及水工建筑,具体涉及一种水工建筑物变形缝。

背景技术:

1、水工建筑物在一定长度的范围内需布置变形缝,其作用是使建筑物能适应温度变形、砼干缩变形及不均匀沉降等变形。常规变形缝两侧的建筑物在水平方向、垂直方向都是可以自由变形,这是通过分段式结构,将变形缝两侧的建筑物设为独立的单元,每一单元建筑物的混凝土梁、板、柱自为一体,两个独立单元建筑物之间,因为变形缝的间隔,得以水平、垂直方向都自由变形,且互不干扰。但这传统的变形缝结构方案,难以适应目前水工建筑的新要求。

2、特别是在沿海地区城市高桩平台式的防洪堤结构中,堤顶平台依靠支撑柱和承台支撑,架空于深水区水面上,是行人能够行走至深水区游玩,但也因为架空于深水区水面上,上部的混凝土梁板结构不断承受底部风浪打击所产生的上托力,所以对简支结构的混凝土梁板结构的变形缝提出新要求:一、变形缝两侧结构水平方向能自由变形,该水平方向自由变形不仅是适应温度变形、干缩变形等传统的相邻建筑物变形余量,还有适应由于支撑柱不断遭受来自四周随机方向的水浪冲击,所需要周向的自由变形余量。

3、二、垂直方向要承受风浪的打击所产生的上托力,因此要限制结构在垂直方向的自由变形。三、防洪堤所在海岸海浪冲刷严重,相比内陆沉降更为严峻。传统内陆变形缝的两侧建筑物采用独立单元结构,是建立于同一地基之上,一体沉降。而防洪堤虽然设置了抛石层、卵石持力层等底层构造,但海岸线绵长,冲刷流量各有不同造成的沉降不一,为了保持相邻单元乃至整体防洪堤大混凝土梁的相对连续性、平整性,还需要使变形缝两侧建筑物在垂直方向上联系起来。

技术实现思路

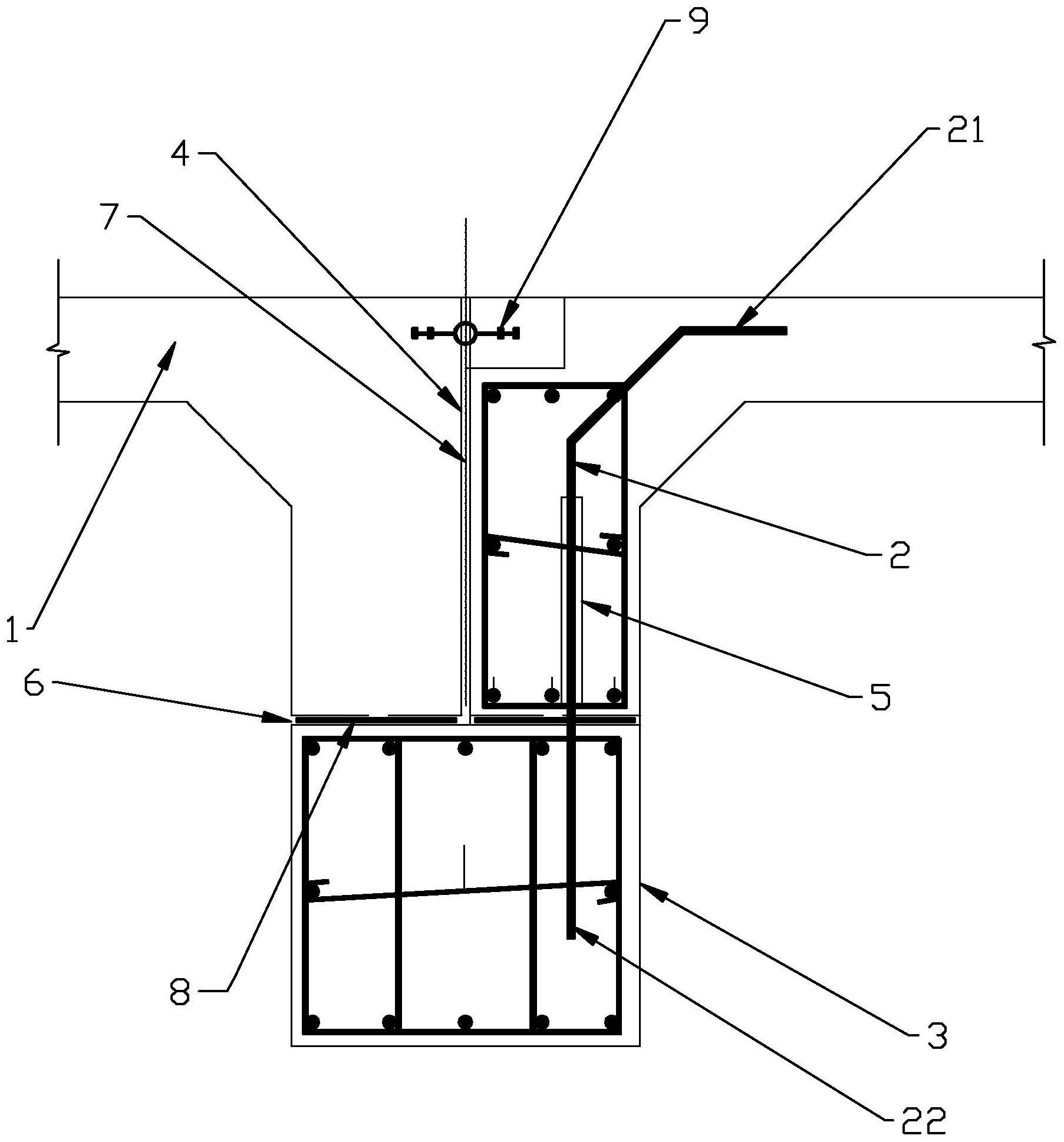

1、本发明为了解决上述技术的不足,提供了一种水工建筑物变形缝,变形缝两侧结构水平方向能自由变形,限制结构在垂直方向的自由变形。本发明的技术方案:一种水工建筑物变形缝,所述水工建筑物包括混凝土梁、板、衔接钢筋及混凝土支撑柱,相邻的两组混凝土梁之间设有第一变形缝,所述混凝土梁包括位于竖直下方的下支撑面,该下支撑面靠近第一变形缝的一侧设有余量孔,所述余量孔直径大于衔接钢筋直径,所述混凝土支撑柱设置于下支撑面,该混凝土支撑柱与下支撑面之间设有第二变形缝,所述衔接钢筋包括首端及尾端,该首端预埋于混凝土梁内,并通过余量孔穿出,穿出的尾端预埋于混凝土柱内。

2、采用上述技术方案,通过第一变形缝的设置,相邻的两组混凝土之间留出温度变形、砼干缩变形的空间,因为第一变形缝垂直于混凝土梁,变形的方向是平行海岸线的方向。

3、而混凝土梁的下支撑面与混凝土支撑柱搭接,如果依照传统结构工艺,支撑柱与梁浇筑一体,虽然得到了垂直方向的限制固定,但也造成支撑柱遭受四周水流的冲击力,直接传递至浪板部分,影响水工建筑物的稳定性。

4、而本发明通过第二变形缝的设置,将梁、支撑柱分体搭设,当支撑柱遭受四周的水流冲击力,支撑柱可以相对梁板产生水平方向的小幅度移动,抵消水流冲击力,避免直接传导至梁板部分。借助衔接钢筋的韧性拉力,该小幅度移动处于限制范围内往复,梁与支撑柱不会完全脱离,

5、借由衔接钢筋的首部、尾部分别预埋于梁、支撑柱内,获得垂直方向的限制,当风浪打击梁板,产生的上升托力,借助衔接钢筋、支撑柱的拉力抵消,保证了梁板部分的稳定性。

6、在设置第二变形缝后还会出现一个问题,因为支撑柱与梁的端面相邻,支撑柱产生水平方向的位移时,支撑柱的端面与梁的下支撑面产生交错的剪力,如果直接将衔接钢筋的首尾两端预埋在梁、支撑柱内,该剪力集中于位于第二变形缝处,导致闯过第二变形缝的部分衔接钢筋容易被剪断。

7、因此,本发明在下支撑面处设置余量孔,该余量孔的的作用是,利用大于衔接钢筋的直径,使第二变形缝处衔接钢筋的周遭,由原本的抱紧固定,变为具有一定自由移动的空间。使原本因为抱紧固定集中在第二变形缝处的一个剪力集中点,分散为两个弯折点,分别是衔接钢筋与支撑柱的露出部,及余量孔的孔底处。

8、当支撑柱相对梁水平方向小幅度移动时,原本衔接钢筋因为梁、支撑柱相邻端面的交错而易被剪断,设置余量孔后,相邻端面交错时,衔接钢筋受到支撑柱带动而水平移动,因为钢筋径向有活动的空间,由衔接钢筋两个弯折点产生弯折变形,相比直接受到剪力作用,本发明的余量孔方案,能够显著提升衔接钢筋耐久度。

9、本发明的进一步设置:所述余量孔内固定设置有钢管,所述衔接钢筋由钢管穿出余量孔。

10、采用上述技术方案,设置的钢管便于混凝土梁浇筑时余量孔的成型及衔接钢筋穿出,亦可采用其他材料做余量孔的芯棒。

11、本发明的进一步设置:所述衔接钢筋与钢管同轴设置,该钢管内填充油浸麻絮。

12、采用上述技术方案,填充油浸麻絮,为避免浇筑时混凝土进入钢管内,以确保余量孔的成型尺寸。

13、本发明的进一步设置:所述混凝土梁沿第一变形缝水平延伸方向间隔设置有若干个余量孔、钢管及衔接钢筋。

14、采用上述技术方案,根据工程设计需要,可以设置多组余量孔。

15、本发明的进一步设置:所述混凝土支撑柱包括上支撑面,所述第一变形缝两侧的两组混凝土梁搭设于上支撑面上,所述衔接钢筋的尾部预埋于上支撑面内。

16、采用上述技术方案,采用两组混凝土梁搭设于一个支撑柱的上支撑面,那该支撑柱跨越第一变形缝,衔接两侧的混凝土梁板,平衡不同段上托力、水流冲击力对两侧混凝土梁板的影响,进一步增强混凝土梁板的连续性、平整性。

17、本发明的进一步设置:所述混凝土支撑柱呈“人”字型。

18、本发明的进一步设置:所述混凝土支撑柱呈“y”字型,包括两个上叉端部,该两个上叉端部分别延伸至第一变形缝两侧的混凝土梁的下支撑面处,所述衔接钢筋的尾部预埋于上叉端部内。

19、采用上述技术方案,利用y字型支撑柱的上叉端部,可以避免第一变形缝被堵塞。

20、本发明的进一步设置:本发明的进一步设置:所述第一变形缝内填设有沥青板,所述第二变形缝内垫设有三毡四油沥青毛毡,所述衔接钢筋的首部于混凝土梁内设有折边。

21、采用上述技术方案,设置的折边使得衔接钢筋首部折弯,与混凝土梁成平行,相比垂直的方案,浇筑后提高衔接钢筋的一体强度。

22、本发明的有益效果:变形缝处钢管固定在上部板梁混凝土中,钢管和钢筋之间留有左右各20mm的空隙,保证变形缝二侧板梁在水平方向自由变形,满足结构运行要求。由于变形缝二侧板梁和下部结构通过预埋φ20钢筋连接,阻碍上部板梁的垂直变形,承担板梁底部风浪的打击所产生的上托力,满足结构运行要求。

23、本发明变形缝在温州城市高标准防洪堤中得到普遍的应用,实际工程应用表明,新型水工建筑物变形缝具有结构简单、安全可靠、施工方便、造价较低等方面的优点。

技术特征:

1.一种水工建筑物变形缝,其特征在于:所述水工建筑物包括混凝土梁、板、衔接钢筋及混凝土支撑柱,相邻的两组混凝土梁之间设有第一变形缝,所述混凝土梁包括位于竖直下方的下支撑面,该下支撑面靠近第一变形缝的一侧设有余量孔,所述余量孔直径大于衔接钢筋直径,所述混凝土支撑柱设置于下支撑面,该混凝土支撑柱与下支撑面之间设有第二变形缝,所述衔接钢筋包括首端及尾端,该首端预埋于混凝土梁内,并通过余量孔穿出,穿出的尾端预埋于混凝土柱内。

2.根据权利要求1所述的一种水工建筑物变形缝,其特征在于:所述余量孔内固定设置有钢管,所述衔接钢筋由钢管穿出余量孔。

3.根据权利要求2所述的一种水工建筑物变形缝,其特征在于:所述衔接钢筋与钢管同轴设置,该钢管内填充油浸麻絮。

4.根据权利要求3所述的一种水工建筑物变形缝,其特征在于:所述混凝土梁沿第一变形缝水平延伸方向间隔设置有若干个余量孔、钢管及衔接钢筋。

5.根据权利要求4所述的一种水工建筑物变形缝,其特征在于:所述混凝土支撑柱包括上支撑面,所述第一变形缝两侧的两组混凝土梁搭设于上支撑面上,所述衔接钢筋的尾部预埋于上支撑面内。

6.根据权利要求4所述的一种水工建筑物变形缝,其特征在于:所述混凝土支撑柱呈“人”字型。

7.根据权利要求4所述的一种水工建筑物变形缝,其特征在于:所述混凝土支撑柱呈“y”字型,包括两个上叉端部,该两个上叉端部分别延伸至第一变形缝两侧的混凝土梁的下支撑面处,所述衔接钢筋的尾部预埋于上叉端部内。

8.根据权利要求1-7任意一项所述的一种水工建筑物变形缝,其特征在于:所述第一变形缝内填设有沥青板,所述第二变形缝内垫设有三毡四油沥青毛毡,所述衔接钢筋的首部于混凝土梁内设有折边。

技术总结

一种水工建筑物变形缝,所述水工建筑物包括混凝土梁、板、衔接钢筋及混凝土支撑柱,相邻的两组混凝土梁之间设有第一变形缝,所述混凝土梁包括位于竖直下方的下支撑面,该下支撑面靠近第一变形缝的一侧设有余量孔,所述余量孔直径大于衔接钢筋直径,所述混凝土支撑柱设置于下支撑面,该混凝土支撑柱与下支撑面之间设有第二变形缝,所述衔接钢筋包括首端及尾端,该首端预埋于混凝土梁内,并通过余量孔穿出,穿出的尾端预埋于混凝土柱内。当支撑柱相对梁水平方向小幅度移动时,原本衔接钢筋因为梁、支撑柱相邻端面的交错而易被剪断,相比直接受到剪力作用,本发明的余量孔方案,能够显著提升衔接钢筋耐久度。

技术研发人员:孙永义,黄一彬,余玉龙,陈开谱,裴鑫源,张逸豪,蔡富,雷海林,林加定,叶兴淼,王链,汤程腾,刘栋,夏捷浩,张迈

受保护的技术使用者:温州市水利电力勘测设计院有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!