一种桩间土成拱效应的模型试验判别方法

1.本发明专利属于地下岩土工程领域,具体涉及一种桩间土成拱效应的模型试验判别方法。

背景技术:

2.众多的现场实测和模型试验数据表明,排桩结构所承担的土压力和理论计算结果(库伦土压力、郎肯土压力)存在或大或小的差异。尽管造成差异的原因很多,其中最主要的原因就包括桩-土相互作用造成的土拱效应,即土(砂)颗粒之间存在架拱现象,在外荷载(对于排桩结构即为水平荷载)作用下,颗粒之间相互挤压形成拱形力链,传递外荷载。土拱效应改变了外荷载传递方向,有应力屏蔽作用,比如,两桩之间的土体处于土拱效应以内,受到的压力作用远小于土拱以外土体。土拱效应的微观机理及其与土工结构之间的协调机制和相互作用非常复杂,土拱效应的形成、发展和破坏也会受到很多因素的影响,如岩土体力学参数、桩间距、桩截面形状、尺寸等等。如何判断是否形成有效的土拱效应对于工程结构设计有重要意义。

3.目前在模型试验中,对于土拱效应(广义上的颗粒介质之间接触力链)的判断主要是采用光弹试验,即采用光弹仪检测颗粒接触应力。但该方法要求颗粒材料的光学灵敏度和透明度都较高,尤其对于沿光入射方向的厚度不能太大。因而很难适应排桩模型试验的土拱效应判别。

4.为了解决上述问题,本发明提出一种桩间土成拱效应的模型试验判别方法。

技术实现要素:

5.为了达到上述技术效果,本发明通过以下技术方案实现的:一种桩间土成拱效应的模型试验判别方法,具体包括以下步骤:

6.s1、在模型试验中,任取两根相邻桩的中线方向由靠近排桩连线到远离依次按1/2桩径间距布置8排压力传感器;为降低随机干扰,在深度方向等距布置三层压力传感器,

7.s2、并在土层表面铺上若干不同颜色的长条状细沙层;在模型右侧施加一个水平向左的均布荷载;

8.s3、测读压力传感器数据,并将距离排桩连线相同距离的三层压力传感器测值的平均值;

9.s4、以距排桩连线的距离为横坐标,以s3计算的平均值为纵坐标,绘制土压力沿来压方向的变化曲线;

10.s5、根据土拱效应的应力屏蔽作用,判定s4所绘曲线首次出现峰值处为土拱内边界;

11.s6、将s5判定结果与土层表面带颜色细沙层受荷后所形成的表观形状进行对比研判:若两者判别结果相差大于两桩中心距时,则判为无效;反之则以压力盒判别结果为准。

12.进一步地,所述的s1中模型还包括模型桩、压力传感器,模型桩上安装有压力传感

器。

13.进一步地,所述的s1中压力传感器每排安装8个。

14.进一步地,所述的s3通过压力传感器读出两根相邻桩中线上土体中传感器的受力数值,为提高准确率,分别取各自距离上、中、下三层压力传感器的平均值f1至f8。

15.进一步地,所述的s4具体包括将中间两根相邻桩之间的8个压力值绘制成一条拱状曲线。

16.本发明的有益效果:

17.本发明可以利用安装在两根相邻桩之间不同远近土体中的压力传感器所测出的土压力分布规律,并同时结合在模型土体表面铺设不同颜色的细沙粒在受力变位后所形成的表观形状,将土压力特征与表观形状两者进行综合研判,若两者判别结果相差大于两桩中心距时,则判为无效;反之则以压力盒判别结果为准。从而达到提高判识可靠性的效果。

附图说明

18.为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

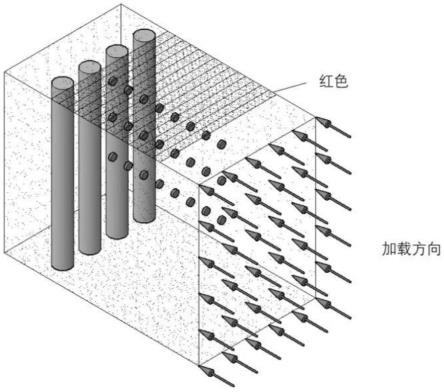

19.图1为本发明实施例提供的模型结构示意轴侧图;

20.图2为本发明实施例提供的模型结构俯视图;

21.图3为本发明实施例提供的力学模型示意图;

22.图4为本发明实施例提供的每两个相邻拱之间的土压力拱状曲线示意图;

23.附图中,各标号所代表的部件列表如下:

24.模型桩1、压力传感器2。

具体实施方式

25.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

26.实施例1

27.一种桩间土成拱效应的模型试验判识方法,包括如下步骤:

28.s1、如图1所示,将模型桩1放入土体中,在每两根相邻桩的中线方向上安装上、中、下三层(每层8个)等距的压力传感器2;如图2所示,将不同颜色的沙粒呈条状铺在模型土体表面;

29.s2、如图3所示,在模型的右侧施加一个水平向左的均布荷载;

30.s3、如图4所示,通过压力传感器2读出两根相邻桩中线上土体中传感器的受力数值,为提高准确率,分别取各自距离上、中、下三层压力传感器2的平均值f1、f2、f3、...、f8;

31.s4、将两根相邻桩之间的8个压力值绘制成一条拱状曲线;

32.s5、根据土压力拟合出的拱状曲线(力学拱)与模型上表面沙粒因受力产生位移形

成的“彩虹圆拱”(现象拱)作对比共同判识。

33.所述的步骤1)中传感器的数量可以适当增加,使误差降低。

34.所述的步骤2)中不同颜色条状的沙粒的长度可以适当减小,这样可使表面沙粒因位移形成的“彩虹圆拱”更加明显。

35.所述的步骤4)中绘制出的拱状曲线横坐标为“土压力传感器2距桩距离”,纵坐标为“土中应力”。

36.所述的步骤5)实质上是通过土压力特征(力学拱)和表观变形(现象拱)综合研判,相辅相成,相互印证,提高判识可靠性。

37.如上述的,本发明可以利用安装在两根相邻桩之间不同远近土体中的压力传感器所测出的土压力分布规律(即从距离两桩连线最近的压力盒测值到较远的压力盒测值,出现快速增大,首次达到峰值即为土拱效应的内边界),并同时结合在模型土体表面铺设不同颜色的细沙粒在受力变位后所形成的表观形状,将土压力特征(力学拱)与表观形状(现象拱)两者进行综合研判,若两者判别结果相差大于两桩中心距时,则判为无效;反之则以压力盒判别结果为准。从而达到提高判识可靠性的效果。

38.以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。

技术特征:

1.一种桩间土成拱效应的模型试验判别方法,其特征在于,具体包括以下步骤:s1、在模型试验中,任取两根相邻桩的中线方向由靠近排桩连线到远离依次按1/2桩径间距布置8排压力传感器;为降低随机干扰,在深度方向等距布置三层压力传感器,s2、并在土层表面铺上若干不同颜色的长条状细沙层;在模型右侧施加一个水平向左的均布荷载;s3、测读压力传感器数据,并将距离排桩连线相同距离的三层压力传感器测值的平均值;s4、以距排桩连线的距离为横坐标,以s3计算的平均值为纵坐标,绘制土压力沿来压方向的变化曲线;s5、根据土拱效应的应力屏蔽作用,判定s4所绘曲线首次出现峰值处为土拱内边界;s6、将s5判定结果与土层表面带颜色细沙层受荷后所形成的表观形状进行对比研判:若两者判别结果相差大于两桩中心距时,则判为无效;反之则以压力盒判别结果为准。2.根据权利要求1所述的一种桩间土成拱效应的模型试验方法,其特征在于:所述的s1中模型还包括模型桩、压力传感器,模型桩上安装有压力传感器。3.根据权利要求1所述的一种桩间土成拱效应的模型试验方法,其特征在于:所述的s1中压力传感器每排安装8个。4.根据权利要求1所述的一种桩间土成拱效应的模型试验方法,其特征在于:所述的s3通过压力传感器读出两根相邻桩中线上土体中传感器的受力数值,为提高准确率,分别取各自距离上、中、下三层压力传感器的平均值f1至f8。5.根据权利要求1所述的一种桩间土成拱效应的模型试验方法,其特征在于:所述的s4具体包括将中间两根相邻桩之间的8个压力值绘制成一条拱状曲线。

技术总结

本发明公开了一种桩间土成拱效应的模型试验判别方法,可以利用安装在两根相邻桩之间不同远近土体中的压力传感器所测出的土压力分布规律,并同时结合在模型土体表面铺设不同颜色的细沙层在受力变位后所形成的表观形状,将土压力特征与表观形状两者进行综合研判,若两者判别结果相差大于两桩中心距时,则判为无效;反之则以压力盒判别结果为准。从而达到提高判识可靠性的效果。高判识可靠性的效果。高判识可靠性的效果。

技术研发人员:孙菁 裴行凯 王利军 戴永兴 施博伦 章慧健 刘秋阳 龚伦 陈泽坤 张帅 付柏毅

受保护的技术使用者:西南交通大学

技术研发日:2022.11.23

技术公布日:2023/3/21

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1