一种适于岩溶强烈发育地基的明挖隧道结构的制作方法

1.本实用新型属于城市地下交通工程领域,具体涉及一种适于岩溶强烈发育地基的明挖隧道结构。

背景技术:

2.我国是世界上岩溶地貌分布最为广泛的国家之一。在交通强国的大背景下,隧道及地下工程建设快速发展,交通隧道穿越岩溶地层的现象也越来越普遍。大量的工程实践证明,岩溶地层对于明挖隧道施工最主要的难题是溶洞失稳及塌陷,轻则造成施工机械设备损害、工期延误,重则隧道结构损坏,导致人员伤亡,环境破坏。采取合理的溶洞治理措施,确保明挖隧道正常施工及长久安全运营十分必要。

3.目前,在国内各大城市的地铁、市政隧道建设过程中,对于溶洞的处理措施主要为注浆填充、岩层注浆帷幕、旋喷加固等。针对不同规模的溶洞,存在多种灌浆方式和浆液类型。然而以溶洞注浆为主要思想的治理方式,对于建设在岩溶强烈发育地基上的明挖隧道而言,需要耗费大量的水泥浆液,工程成本巨大。对于常规地铁车站或市政隧道而言,岩溶处理费用通长在千万级别甚至上亿。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于克服现有技术中存在的缺点,提供一种适于岩溶强烈发育地基的明挖隧道结构,在同时满足交通通行功能及隧道结构安全的前提下,避免大规模的地下岩溶区域注浆,大幅减少工程原材料消耗,节约工程投资,为富水岩溶地层明挖隧道建设提供了新的思路。

5.为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:

6.一种适于岩溶强烈发育地基的明挖隧道结构,包括双孔框架隧道、钻孔咬合灌注桩和疏排减沉桩;所述钻孔咬合灌注桩连续地布置于所述双孔框架隧道的两侧墙外侧,所述疏排减沉桩连续且间隔地设置于所述双孔框架隧道的中隔墙下方且通过设置在所述双孔框架隧道底板内的纵向下翻纵梁相互连接成整体;所述钻孔咬合灌注桩和所述疏排减沉桩均穿过岩溶区域坐落在基岩面上。

7.进一步的,所述钻孔咬合灌注桩朝向所述侧墙的壁面上沿所述侧墙高度方向开凿有多道剪刀槽,所述剪刀槽的槽道方向与所述双孔框架隧道的延伸方向一致。

8.进一步的,所述钻孔咬合灌注桩在所述侧墙高度范围内还设有多根种植筋,所述种植筋连接固定所述钻孔咬合灌注桩和所述侧墙。

9.进一步的,所述种植筋的方向与所述侧墙垂直。

10.进一步的,所述种植筋呈梅花形布置。

11.进一步的,所述钻孔咬合灌注桩内侧的竖向钢筋与邻近的所述双孔框架隧道的顶板以及底板上的外侧横向钢筋焊接。

12.进一步的,所述双孔框架隧道的顶板呈平板形或折角形或圆拱形。

13.进一步的,所述纵向下翻纵梁上设有间隔设置的环向诱导缝。

14.进一步的,所述钻孔咬合灌注桩采用全钢套筒施工工艺穿越所述岩溶区域进入稳定岩层3~4m。

15.进一步的,所述疏排减沉桩采用全钢套筒施工工艺穿越所述岩溶区域进入稳定岩层4~5m。

16.本实用新型的技术方案可用于岩溶发育地基沿城市隧道长距离分布的工程项目,其有益效果是:

17.(1)避免了大范围地下溶洞区域的大体量注浆作业,同时也减少了用于溶洞填充的砂土、碎石工程量,大幅降低隧道工程建设投资,缩短工期;

18.(2)充分利用明挖基坑围护结构,将临时结构转变为隧道永久结构的组成部分;

19.(3)结构传力体系简单合理,能够承受较大的上覆荷载,且无需采取额外抗浮措施;

20.(4)结构桩基坐落在基岩上,有效控制运营期隧道的不均匀沉降,避免设置过多的结构变形缝;

21.(5)整体结构设计低碳、环保,符合当前的绿色发展理念。

附图说明

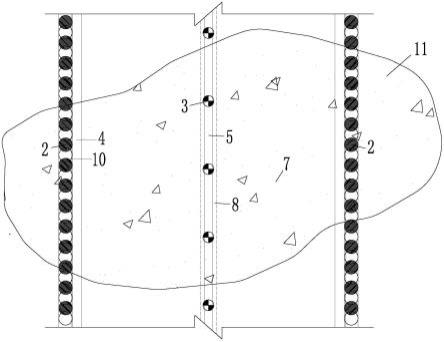

22.图1为本实用新型的平面结构示意图。

23.图2为本实用新型的横断面结构示意图。

24.图3为本实用新型的钢筋连接结构示意图。

具体实施方式

25.下面结合附图对本实用新型作进一步的描述。

26.参照附图1-图3。本实施例包括双孔框架隧道1、钻孔咬合灌注桩2和疏排减沉桩3,其中钻孔咬合灌注桩2布置于双孔框架隧道1的两侧墙4外侧,通过梅花形分布的种植筋9和剪力槽10相互连接。疏排减沉桩3间隔且连续地布置于双孔框架隧道1的中隔墙5下方,并通过隧道底板7内的纵向下翻纵梁8相互连接,钻孔咬合灌注桩2和疏排减沉桩3均穿过岩溶区域11坐落在基岩面上。

27.在不进行溶洞注浆的前提下,若采用地下连续墙作为基坑的支护结构,成槽后灌注的混凝土会随着随机分布的溶洞流失,所以本实施例中岩溶强烈发育地基的基坑围护结构选用钻孔咬合灌注桩2,并采用全钢套筒旋挖钻或冲击钻施工工艺。对于城市隧道而言,为保证基坑支护结构稳定,钻孔咬合灌注桩2的桩径根据基坑深度大小控制在0.8~1.2m之间,桩端穿过勘察揭示的岩溶区域11进入下方稳定的中风化岩层3~4m。

28.参照附图3,为增强双孔框架隧道1与钻孔咬合灌注桩2结构接触面的抗剪强度,在双孔框架隧道1浇筑之前,沿侧墙4高度范围在钻孔咬合灌注桩2上开凿多条纵向剪力槽10,槽道方向与隧道纵向延伸方向一致。剪力槽10沿竖向高度均匀分布。在本实施例中,优选剪力槽10的竖向间距为450mm,槽深度为100mm,宽度为150mm。同时沿侧墙4高度范围进行植筋,种植筋9的方向与侧墙4垂直,优选采用150mm

×

150mm梅花形布置方式。种植筋连接固定钻孔咬合灌注桩2和侧墙4。

29.因双孔框架隧道1下方存在强烈发育溶洞,地基承载力不足,为提高其整体结构稳定性,在中隔墙6正下方设置疏排减沉桩3,以保证竖向传力路径清晰,并通过纵向下翻梁8连接为一个整体。具体实施时,根据隧道跨度及上覆荷载情况确定疏排减沉桩3的桩径和纵向下翻梁8的尺寸。在本实施例中,疏排减沉桩3的纵向间距优选为5~8m,采用全钢套筒施工工艺穿越岩溶区域11进入稳定中风化岩层4~5m。

30.为了进一步提高双孔框架隧道1和钻孔咬合灌注桩2的整体性,在绑扎隧道结构钢筋过程中,凿除钻孔咬合灌注桩2内侧的钢筋保护层,将其内侧竖向钢筋13与邻近的顶板6、底板7外侧横向钢筋12进行可靠焊接。

31.本技术方案为了确保结构稳定性,取消设置结构的环向变形缝,改为按一定间距设置环向诱导缝,诱导缝设置在纵向下翻纵梁8剪力较小部位。

32.双孔框架隧道1的顶板6不限定为水平板,根据隧道跨度和施工工法,也可以采用折角形或圆拱形等其他形式

33.应当指出,上述描述了本实用新型的实施例。然而,本领域技术的技术人员应该理解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型范围的前提下本实用新型还会有多种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。

技术特征:

1.一种适于岩溶强烈发育地基的明挖隧道结构,其特征在于包括双孔框架隧道、钻孔咬合灌注桩和疏排减沉桩;所述钻孔咬合灌注桩连续地布置于所述双孔框架隧道的两侧墙外侧,所述疏排减沉桩连续且间隔地设置于所述双孔框架隧道的中隔墙下方且通过设置在所述双孔框架隧道底板内的纵向下翻纵梁相互连接成整体;所述钻孔咬合灌注桩和所述疏排减沉桩均穿过岩溶区域坐落在基岩面上。2.如权利要求1所述的一种适于岩溶强烈发育地基的明挖隧道结构,其特征在于所述钻孔咬合灌注桩朝向所述侧墙的壁面上沿所述侧墙高度方向开凿有多道剪刀槽,所述剪刀槽的槽道方向与所述双孔框架隧道的延伸方向一致。3.如权利要求2所述的一种适于岩溶强烈发育地基的明挖隧道结构,其特征在于所述钻孔咬合灌注桩在所述侧墙高度范围内还设有多根种植筋,所述种植筋连接固定所述钻孔咬合灌注桩和所述侧墙。4.如权利要求3所述的一种适于岩溶强烈发育地基的明挖隧道结构,其特征在于所述种植筋的方向与所述侧墙垂直。5.如权利要求3所述的一种适于岩溶强烈发育地基的明挖隧道结构,其特征在于所述种植筋呈梅花形布置。6.如权利要求1-5任一所述的一种适于岩溶强烈发育地基的明挖隧道结构,其特征在于所述钻孔咬合灌注桩内侧的竖向钢筋与邻近的所述双孔框架隧道的顶板以及底板上的外侧横向钢筋焊接。7.如权利要求6所述的一种适于岩溶强烈发育地基的明挖隧道结构,其特征在于所述双孔框架隧道的顶板呈平板形或折角形或圆拱形。8.如权利要求6所述的一种适于岩溶强烈发育地基的明挖隧道结构,其特征在于所述纵向下翻纵梁上设有间隔设置的环向诱导缝。9.如权利要求6所述的一种适于岩溶强烈发育地基的明挖隧道结构,其特征在于所述钻孔咬合灌注桩采用全钢套筒施工工艺穿越所述岩溶区域进入稳定岩层3~4m。10.如权利要求6所述的一种适于岩溶强烈发育地基的明挖隧道结构,其特征在于所述疏排减沉桩采用全钢套筒施工工艺穿越所述岩溶区域进入稳定岩层4~5m。

技术总结

本实用新型提供了一种适于岩溶强烈发育地基的明挖隧道结构,包括双孔框架隧道、钻孔咬合灌注桩和疏排减沉桩;钻孔咬合灌注桩连续地布置于双孔框架隧道的两侧墙外侧,疏排减沉桩连续且间隔地设置于双孔框架隧道的中隔墙下方且通过设置在双孔框架隧道底板内的纵向下翻纵梁相互连接成整体;钻孔咬合灌注桩和疏排减沉桩均穿过岩溶区域坐落在基岩面上。在同时满足交通通行功能及隧道结构安全的前提下,避免大规模的地下岩溶区域注浆,大幅减少工程原材料消耗,节约工程投资,为富水岩溶地层明挖隧道建设提供了新的思路。挖隧道建设提供了新的思路。挖隧道建设提供了新的思路。

技术研发人员:甘鹏路 刘长宝 闫自海 沈碧辉 熊松 昂鹏鹏

受保护的技术使用者:中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

技术研发日:2022.05.10

技术公布日:2022/11/28

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1