一种基于气囊的全注半抽式淡水地下储采井

本发明涉及一种基于气囊的全注半抽式淡水地下储采井,属于地下水资源调蓄。

背景技术:

1、近年来,全球性的水资源短缺问题日益严峻,给人类的发展和社会的进步带来挑战。尤其在滨海和干旱-半干旱地区,淡水资源的供需关系极为紧张,长期地下水超采导致地下水位下降、地面沉降、海水入侵等一系列自然灾害。

2、为应对以上问题,淡水地下储采技术通过在地下含水层中进行周期性的淡水注入和回采抽出,实现水资源的年内丰枯调节和年际长效调蓄,进而提升水资源利用效率和国家用水安全保障能力。另外,该技术可以对地下水储量进行补充,有助于提升地下水位、延缓地面沉降、阻退海水入侵。与传统的地表水资源调蓄技术(如地表水库和蓄水池等)相比,上述淡水地下储采技术具有建设成本低、不占地、蒸发损耗小、水资源调蓄容量大、受人类活动造成的水污染风险小、可改善地下水超采导致的多方面生态问题等优点。

3、上述技术通常采用单个的抽注水两用井对淡水进行储采,其结构较为简单,一般在储水区垂向的全断面上进出水。虽然这种储采井便于施工建造与安装,但在滨海地区和干旱-半干旱地区经常会受到密度效应的干扰(由于原位地下水与注入淡水间的密度差异导致),进而致使注入的淡水上浮至储水区的浅层,而原位地下咸水积聚于靠近井的储水区深层。当对注入的淡水进行采收时,全断面进水将使得咸水过早地从井的深部进入,从而污染回采水的水质,大大影响最终的储采效果。部分工程设计人员试图分别设置全断面出水的注水井和浅部断面进水的抽水井,以此减小密度效应的影响,但同时这也使得淡水地下储采工程的建造和维护成本陡增,实际应用效益很低。

4、为了解决以上地下水资源调蓄技术中存在的问题,本领域技术人员急需要设计出一种新的淡水地下储采井结构。

技术实现思路

1、本发明的目的是为了克服现有技术中存在的不足,提供一种基于气囊的全注半抽式淡水地下储采井,通过在钻设至承压含水层隔水底板的井孔中设置气囊,实现储水阶段的全井段注入和采水阶段的浅部层位开采,以抵消密度差异对淡水储采效果的负面影响,并且具有结构简单、造价低、可重复利用等优点。

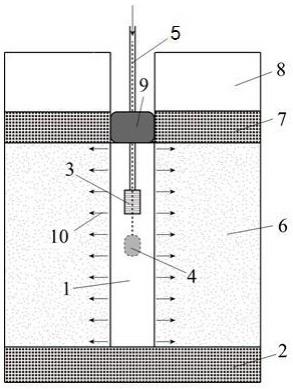

2、为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:一种基于气囊的全注半抽式淡水地下储采井,包括钻设至承压含水层隔水底板的井孔,井孔四周为储水区。

3、隔水底板由低渗透性天然沉积物构成。

4、井孔的顶部设置封隔器,抽注水两用泵穿过封隔器设置在井孔内。

5、在抽注水两用泵的下方设置气囊,当抽注水两用泵向井孔注水时,气囊关闭,当抽注水两用泵从井孔抽水时,气囊开启并将井孔内水隔断。

6、作为优选方案,所述气囊埋置于一定深度,其到封隔器底部的距离与储水区厚度的比值为η。所述比值η的计算公式如下:

7、

8、其中,b为储水区厚度,l为气囊的埋置深度。

9、作为优选方案,η的值根据储水区的水文地质条件,并通过数值模拟预试验进行优化和确定。

10、作为优选方案,所述η取值范围如下表所示:

11、

12、其中,k为储水区渗透系数,δ为注入淡水与原位地下水间的相对密度差。

13、作为优选方案,所述η最佳取值如下表所示:

14、 kδ(m/d) η的最佳取值 0.005 0.85 0.01 0.8 0.02 0.65 0.04 <0.25 0.08 0.05

15、其中,k为储水区渗透系数,δ为注入淡水与原位地下水间的相对密度差。

16、作为优选方案,所述井孔的开放区段长度与承压含水层的储水区厚度一样。

17、作为优选方案,所述气囊在闭合状态下的直径小于等于井孔直径的三分之一。

18、作为优选方案,所述气囊通过氮气抽排实现启闭状态的控制。

19、作为优选方案,所述井孔的直径不小于50cm。

20、作为优选方案,井孔顶部四周存在由低渗透性天然沉积物构成的隔水顶板,隔水顶板上方存在天然土壤层。

21、有益效果:

22、本发明的工作原理如下:抽出阶段气囊充气闭合,将井孔的进水区段限制在储水区浅部,更多地采收浅部的淡水而尽量避免对深部咸水的抽取,从而推迟咸水入侵井孔造成回采水盐浓度上升至最大允许浓度的时间节点,最终提高淡水的地下储采效果。

23、本发明由于采用了以上技术方案,与现有技术相比具有以下有益效果:通过在单一井孔中设置气囊,实现了抽出阶段优先从含水层浅部采收淡水,尽可能抵消密度差异带来的负面影响,从而显著提高淡水的地下储采效果;另一方面,注入阶段通过排气开启气囊,允许井流发生在井孔的全断面上,使注入效率最大化。另外,本发明结构简单,与分别钻设多个不同开采层位井孔相比建设成本低廉,且置入的气囊可随时调整埋置深度或二次利用于其他井孔。

技术特征:

1.一种基于气囊的全注半抽式淡水地下储采井,其特征在于:包括钻设至承压含水层隔水底板的井孔,井孔四周为储水区;

2.根据权利要求1所述的一种基于气囊的全注半抽式淡水地下储采井,其特征在于:所述气囊埋置于一定深度,其到封隔器底部的距离与储水区厚度的比值为η;所述比值η的计算公式如下:

3.根据权利要求2所述的一种基于气囊的全注半抽式淡水地下储采井,其特征在于:η的值根据储水区的水文地质条件,并通过数值模拟预试验进行优化和确定。

4.根据权利要求2所述的一种基于气囊的全注半抽式淡水地下储采井,其特征在于:所述η取值范围如下表所示:

5.根据权利要求2所述的一种基于气囊的全注半抽式淡水地下储采井,其特征在于:所述η最佳取值如下表所示:

6.根据权利要求1所述的一种基于气囊的全注半抽式淡水地下储采井,其特征在于:所述井孔的开放区段长度与承压含水层的储水区厚度一样。

7.根据权利要求1所述的一种基于气囊的全注半抽式淡水地下储采井,其特征在于:所述气囊在闭合状态下的直径小于等于井孔直径的三分之一。

8.根据权利要求1所述的一种基于气囊的全注半抽式淡水地下储采井,其特征在于:所述气囊通过氮气抽排实现启闭状态的控制。

9.根据权利要求1所述的一种基于气囊的全注半抽式淡水地下储采井,其特征在于:所述井孔的直径不小于50cm。

10.根据权利要求1所述的一种基于气囊的全注半抽式淡水地下储采井,其特征在于:井孔顶部四周存在由低渗透性天然沉积物构成的隔水顶板,隔水顶板上方存在天然土壤层。

技术总结

本发明公开了一种基于气囊的全注半抽式淡水地下储采井,包括钻设至承压含水层隔水底板的井孔,置于井孔内的抽注水两用泵,埋置于两用泵下部的气囊,隔水底板和隔水顶板及两者包围形成的储水区,位于隔水顶板上部的天然土壤层,以及设置于井孔顶部且与隔水顶板对应的封隔器。注入阶段气囊排气开启,使注水效率最大化;抽出阶段气囊充气闭合,将井孔的进出水断面限制在储水区的浅部,更多地采收浅部的淡水,推迟采收到原位地下咸水的时间节点。此设计有助于减弱或抵消注入水和原位地下水之间密度差异对淡水地下储采的负面影响,从而提高淡水在地下含水层中的储采效果,同时建造成本低廉、易于维护,且气囊可重复利用。

技术研发人员:鲁春辉,李宏凯,沈城吉,谢一凡,徐腾

受保护的技术使用者:河海大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!