一种陡峭地形人工成桩施工方法与流程

本发明涉及桥梁施工的,具体涉及一种陡峭地形人工成桩施工方法。

背景技术:

1、高速公路桥梁桩施工过程中,会遇到一些极端陡峭地形难以进行常规施工。常规机械由于地形原因无法到达,钻孔设备无法正常安放,因此只能依靠人工挖孔桩的形式进行施工。人工挖孔桩即采用人工挖掘的方法进行成孔,然后安放钢筋笼,浇筑混凝土。由于一切依靠人力完成,成本高,效率低下,因此应尽量减少开挖和填埋的工作量,是人工挖孔桩施工方法的基本主导思想。另外,由于地形陡峭,同时还需要保证施工人员的人身安全,也是人工挖孔桩施工的重点之一。

2、现有文献中,在陡峭坡地采用人孔挖孔桩时,大多采用挖掘坡地山体形成操作平台的方式进行施工,例如论文:《山区斜坡段桥梁桩基人工挖孔桩施工技术》(《交通科技与管理》,55页-57页);但是此类形成平台的方式,对山体挖掘量过大,对山体扰动大,施工难度大。而且形成的操作平台面积有限,工具设备操作不够便利。

3、再例如,中国专利:1、高原陡峭边坡上人工挖孔桩的施工方法;申请号:cn202210555052.x中所述,由接长板铺设在脚手架上形成的操作平台;2、以及中国专利:一种陡峭边坡的人工马道结构;申请号:cn201120232215.8中所述,用混凝土三角体和混凝土悬挑板构成操作平台;以上方式虽然对山体挖掘量较少,但是操作平台的支撑系统存在下述缺点:1、支撑稳定性不足,例如脚手架支撑体系,而且脚手架底部如何与山坡岩体进行连接锚定是难点;2、施工困难,例如要形成混凝土三角体结构,还需搭建模版进行浇筑,搭建模版难度大,三角体底部与山坡岩体如何连接,如何保证三角体不会在山坡发生滑移也是需要特别关注的难点问题。。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种陡峭地形人工成桩施工方法,解决此地形下常规机械无法到达的现状,在人工成孔桩的作业条件下,搭建形成操作平台进行人工成桩作业;施工过程扰动少,少挖少填,大幅减少了人工作业的工作量,利于后续人工成桩的操作。

2、为了实现本发明的目的,所采取的技术方案为:

3、一种陡峭地形人工成桩施工方法,以填挖边界线为分界线,下坡方向用高强红砖砌出半环形的双层墙体,双层墙体之间填充小石子混凝土形成平台支撑结构,在支撑结构上方设置半环形的钢筋混凝土盖板形成一部分操作平台;在填挖边界线的上坡方向,开挖坡体形成平面得到另一部分操作平台,桩口设置在操作平台上,上坡斜面为坡面喷砼。

4、采用半环型高强红砖作为操作平台的底部支撑,避免了浇筑平台基础混凝土搭建模板的施工,节省了工作量,施工进度可大大提高,半环形红砖墙体既作为支撑结构也作为混凝土成型外壳结构,一举两得;半环形支撑顺应地形结构,开挖土方体积小,基本无需土石回填操作,在没有大型机械设备进驻的条件下,依然能够通过人工实现快速施工。

5、所述高强红砖下方设置形状匹配的环形混凝土基础;混凝土基础下方设置钢管桩进入地面线下方,小石子混凝土下方也设置钢管桩地面线下方。

6、钢管桩给上方的半环形支撑结构提供了稳定基础,防止支撑结构产生滑坡下陷等情况发生。

7、所述上坡斜面如果为顺层断面,则坡面喷砼中嵌入钢筋网,坡面喷砼表面加设若干竖向槽钢,槽钢中部通过若干锚杆锚入上坡斜面内。

8、如上坡斜面为逆层断面,由于地形结构稳定,则无需上述加固结构;如果上坡斜面为顺层断面,由于层间容易发生离层滑坡等缺陷,采用上述结构进行加护加固后,避免此现象发生,保证操作平台上的施工安全。

9、所述桩口的下方为混凝土护壁,桩孔底部设置若干径向的泄水孔通向外部。泄水孔可将桩孔内底部积水进行排出,防止积水。

10、所述操作平台上桩口周围为环形梯笼区域。环形梯笼内部空间用于对桩体的浇筑施工操作。

11、所述操作平台一侧设置步梯延伸至坡底,沿步梯边缘设置泵送管延伸至坡底。泵送管将混凝土浆液从山底直接泵送到桩孔处进行浇筑。

12、所述桩口为并排两个,两个桩口中间设置小车轨道,小车轨道延伸至坡底。小车将山底的物料、预制红砖、小型设备、工具等运送至桩孔的操作平台处,无需人工从步道搬运,节省工作量。

13、所述操作平台边缘设置排水沟,排水沟倾斜向外的下坡方向排水,斜度为2%。排水沟将从上顶上留下的雨水等从桩孔周围进行引导排出,防止雨水灌入桩孔。

14、陡峭地形人工成桩施工方法,施工包括如下步骤:

15、a、以填挖边界线为分界线,挖掘上坡方向的坡体形成平面得到一部分操作平台;

16、b、填挖边界线的下坡方向底部打入三层半环形钢管桩;

17、c、在钢管桩基础上浇筑混凝土基础,在混凝土基础上砌筑双层半环形高强红砖层,至操作平台高度;

18、d、在双层高强红砖层之间灌注小石子混凝土至操作平台高度;

19、e、在支撑结构上方搭设模板,将钢筋混凝土盖板和桩孔的混凝土护壁同时一体浇筑;混凝土盖板与护壁一体浇筑,内部钢筋互连,使得操作平台与桩孔结构完全融合,混凝土盖板不会发生偏移和错动的现象,保证操作平台的整体稳定性;

20、f、以形成的操作平台为基础,组装小型机具进行挖桩作业。

21、本申请的技术相对于现有技术所具有的特点及优势:

22、1、本发明采用钢管桩+混凝土基础+高强红砖+小石子混凝土+钢筋混凝土盖板,形成了陡峭地形下的操作平台,在有限开挖的前提下,形成的操作平台面积最大化,操作平台结构稳定,可完全承载施工人员和施工工具设备的重量,保证其施工安全。

23、2.本发明有别于现有文献中的陡峭地形人工成孔的平台结构,采用半环型高强红砖作为操作平台的底部支撑,避免了浇筑平台基础混凝土搭建模板的施工,节省了工作量,施工进度可大大提高,半环形红砖墙体既作为支撑结构也作为混凝土成型外壳结构,一举两得;半环形支撑顺应地形结构,开挖土方体积小,基本无需土石回填操作,在没有大型机械设备进驻的条件下,依然能够通过人工实现快速施工。

24、3.本发明的施工步骤,仅用短期即可实现完工并投入使用,大大缩短了施工的周期,并且施工操作平台的支撑系统由于环形红砖本身已经具有较强的支撑能力,在小石子混凝土未完全凝固硬化时,亦可有一定的承载能力,可以进行部分施工作业,提高了施工效率。

25、4、本发明中的钢筋混凝土盖板与桩孔混凝土护壁同时一体浇筑,提高了结构整体的稳定性和强度。

技术特征:

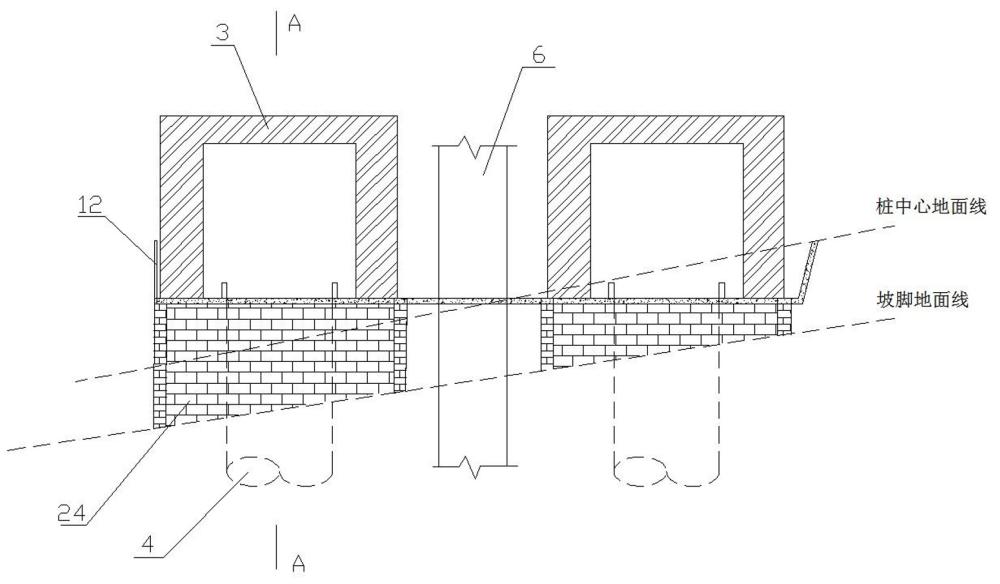

1.一种陡峭地形人工成桩施工方法,其特征在于,以填挖边界线为分界线,下坡方向用高强红砖(24)砌出半环形的双层墙体,双层墙体之间填充小石子混凝土(23)形成平台支撑结构,在支撑结构上方设置半环形的钢筋混凝土盖板(26)形成一部分操作平台;在填挖边界线的上坡方向,开挖坡体形成平面得到另一部分操作平台,桩口设置在操作平台上,上坡斜面为坡面喷砼(1)。

2.根据权利要求1所述陡峭地形人工成桩施工方法,其特征在于:所述高强红砖(24)下方设置形状匹配的环形混凝土基础(22);混凝土基础(22)下方设置钢管桩(21)进入地面线下方,小石子混凝土(23)下方也设置钢管桩(21)地面线下方。

3.根据权利要求1所述陡峭地形人工成桩施工方法,其特征在于:所述上坡斜面如果为顺层断面,则坡面喷砼(1)中嵌入钢筋网(14),坡面喷砼(1)表面加设若干竖向槽钢(15),槽钢(15)中部通过若干锚杆(13)锚入上坡斜面内。

4.根据权利要求1所述陡峭地形人工成桩施工方法,其特征在于:所述桩口的下方为混凝土护壁(4),桩孔底部设置若干径向的泄水孔(25)通向外部。

5.根据权利要求1所述陡峭地形人工成桩施工方法,其特征在于:所述操作平台上桩口周围为环形梯笼区域(3)。

6.根据权利要求1所述陡峭地形人工成桩施工方法,其特征在于:所述操作平台一侧设置步梯(52)延伸至坡底,沿步梯(52)边缘设置泵送管(51)延伸至坡底。

7.根据权利要求1所述陡峭地形人工成桩施工方法,其特征在于:所述桩口为并排两个,两个桩口中间设置小车轨道(6),小车轨道(6)延伸至坡底。

8.根据权利要求1所述陡峭地形人工成桩施工方法,其特征在于:所述操作平台边缘设置排水沟(11),排水沟(11)倾斜向外的下坡方向排水,斜度为2%。

9.陡峭地形人工成桩施工方法,其特征在于,施工包括如下步骤:

技术总结

本发明公开一种陡峭地形人工成桩施工方法,以填挖边界线为分界线,下坡方向用高强红砖砌出半环形的双层墙体,双层墙体之间填充小石子混凝土形成平台支撑结构,在支撑结构上方设置半环形的钢筋混凝土盖板形成一部分操作平台;在填挖边界线的上坡方向,开挖坡体形成平面得到另一部分操作平台,桩口设置在操作平台上,上坡斜面为坡面喷砼。本发明解决此地形下常规机械无法到达的现状,在人工成孔桩的作业条件下,搭建形成操作平台进行人工成桩作业;施工过程扰动少,少挖少填,大幅减少了人工作业的工作量,利于后续人工成桩的操作。

技术研发人员:张坤球,韦红亮,李育林,黄云,蒋昌盛,文翰程,李锡汉

受保护的技术使用者:广西路建工程集团有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/4/17

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!