一种基坑大流量承压水突涌的处理方法与流程

本发明属于建筑施工,特别涉及一种基坑大流量承压水突涌的处理方法。

背景技术:

1、当基坑下有承压水存在时,基坑开挖减小了合水层上覆的不透水层的厚度,当不透水层的厚度减小到一定程度时,承压水的水头压力能顶破或冲毁基坑底板,造成基坑突涌现象。

2、基坑施工中,管涌现象时有发生且一旦发生必须在短时间做出有效处理,否则将对周边地形造成严重影响,甚至造成较大的安全事故。因此,能否及时有效的应对基坑管涌突发事故事关重要。

技术实现思路

1、本发明的目的是针对现有技术中存在的上述问题,提供了一种基坑大流量承压水突涌的处理方法。

2、本发明的目的可通过下列技术方案来实现:一种基坑大流量承压水突涌的处理方法,其特征在于,包括以下步骤:

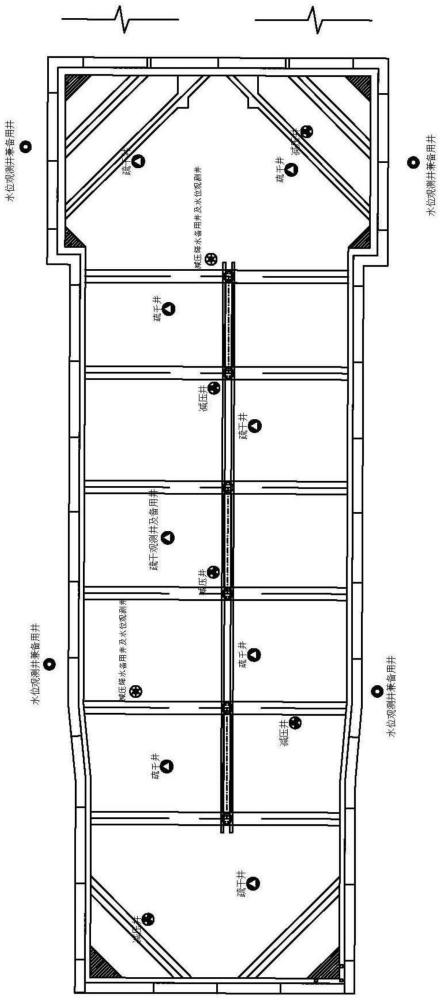

3、步骤1:启用基坑内的减压降水备用井及水位观测井及基坑外的水位观测井兼备用井进行抽水;

4、当基坑出现渗漏时,启动基坑外的水位观测井兼备用井,降低坑外地下水位和改变地下水渗流方向,减少基坑外对基坑内的补给,同时启用基坑内的减压降水备用井及水位观测井,增加基坑内的降水能力,减小基坑内外的水压力差,控制基坑内涌水量及压力;

5、步骤2:对渗漏区域进行反压,用引流管对渗漏点进行引流,实现滤砂渗水;

6、准确找到渗漏点,用沙袋、碎石对渗漏区域进行反压,并利用沙袋、碎石等堆成一道围堰,将渗漏点插入引流管,将冒水点的水汇集到引流管内,利用引流管滤砂过水,将水排出,减小压力,直至将水引流至静水状态;

7、步骤3:将涌水引流至引流管内,

8、当引流管顶端高于水位面时,在引流管内形成静水条件,

9、当冒水点其他区域没有涌水情况发生时,在冒水点外侧用双液注浆,将渗水通道堵住,再浇灌快干砼封堵涌口;

10、步骤4:在突涌区域外侧并避开沉降中心区,补打降水井,增加基坑内的抽水的速度,最终达到将水位降至最大开挖面以下1米的抽水能力。

11、在上述的基坑大流量承压水突涌的处理方法中,基坑内设置有减压降水备用井及水位观测井,基坑外设置有水位观测井兼应急井,其中基坑内的减压降水备用井及水位观测井的数量为减压井最大开启数量的20%且不少于1口;减压降水备用井及水位观测井不少于减压井最大开启数量的15%且不少于1口。

12、在上述的基坑大流量承压水突涌的处理方法中,所述的步骤1中,水位观测井兼应急井按照井间距10~50米布置。

13、在上述的基坑大流量承压水突涌的处理方法中,所述的步骤2中,在渗漏区的外侧堆筑围堰,插入引流管,围堰与引流管之间设置沙袋、碎石反压区域。

14、在上述的基坑大流量承压水突涌的处理方法中,所述的引流管包括插入端和管体,所述的管体上设置有放水阀门。

15、在上述的基坑大流量承压水突涌的处理方法中,所述的引流管的顶部设置有对接装置,所述的对接装置用于连接加长管。

16、在上述的基坑大流量承压水突涌的处理方法中,所述的步骤4中,补打降水井时,降水井外设置有护筒,所述的护筒的顶部超出承压水位。

17、与现有技术相比,本发明具有能够及时有效的应对基坑管涌突发事故的优点。

技术特征:

1.一种基坑大流量承压水突涌的处理方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种基坑大流量承压水突涌的处理方法,其特征在于,基坑内设置有减压降水备用井及水位观测井,基坑外设置有水位观测井兼应急井,其中基坑内的减压降水备用井及水位观测井的数量为减压井最大开启数量的20%且不少于1口;减压降水备用井及水位观测井不少于减压井最大开启数量的15%且不少于1口。

3.根据权利要求1所述的一种基坑大流量承压水突涌的处理方法,其特征在于,所述的步骤1中,水位观测井兼应急井按照井间距10~50米布置。

4.根据权利要求1所述的一种基坑大流量承压水突涌的处理方法,其特征在于,所述的步骤2中,在渗漏区的外侧堆筑围堰,插入引流管(1),围堰与引流管(1)之间设置沙袋、碎石反压区域。

5.根据权利要求1所述的一种基坑大流量承压水突涌的处理方法,其特征在于,所述的引流管(1)包括插入端(2)和管体(3),所述的管体(3)上设置有放水阀门(4)。

6.根据权利要求5所述的一种基坑大流量承压水突涌的处理方法,其特征在于,所述的引流管(1)的顶部设置有对接装置,所述的对接装置用于连接加长管(5)。

7.根据权利要求1所述的一种基坑大流量承压水突涌的处理方法,其特征在于,所述的步骤4中,补打降水井时,降水井外设置有护筒,所述的护筒的顶部超出承压水位。

技术总结

本发明提供一种基坑大流量承压水突涌的处理方法,属于建筑施工技术领域。解决了现有基坑管涌突发事故处理不及时的问题。本发明包括以下步骤:步骤1:启用基坑内的减压降水备用井及水位观测井及基坑外的水位观测井兼备用井进行抽水;步骤2:对渗漏区域进行反压,用引流管对渗漏点进行引流,实现滤砂渗水;步骤3:将涌水引流至引流管内,当引流管顶端高于水位面时,在引流管内形成静水条件,当冒水点其他区域没有涌水情况发生时,在冒水点外侧用双液注浆,将渗水通道堵住,再浇灌快干砼封堵涌口;步骤4:在突涌区域外侧并避开沉降中心区,补打降水井达到将水位降至最大开挖面以下1米的抽水能力。本发明具有及时应对基坑管涌突发事故的优点。

技术研发人员:晏姝,殷立锋,张勤羽,陈玮,苏烨,王育玺,蔡书勇,王彭宇,毛喜云,杨砚宗,李星,王朝阳,尚广旭,瞿成松,李明道,刘睿,董小黑

受保护的技术使用者:上海长凯岩土工程有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/3/17

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!