对穿越溶洞的桩基进行加载试验的模型

本技术涉及桩基承载力学模型试验领域,尤其是涉及一种对向下穿越溶洞的桩基进行加载试验的模型。

背景技术:

1、为研究桩基的力学性能,技术人员常采用室内模拟的方式,用pvc管、等比例缩小的混凝土柱、铝合金管等作为模型桩以模拟pc/phc管桩、成孔灌注桩、钢管桩等多种桩体,桩体上不同深度设有应力片,用石英砂、滑石粉、膨润土等混合体构成土层相似材料来模拟土层,用石英砂、重晶石粉、石膏、水泥和水等以一定比例混合以构成岩层相似材料(也称岩层模拟材料)来模拟岩层;浇注岩层相似材料并将模型桩下段预埋在岩层相似材料内,再上覆土层相似材料,从而建立模型;对模型桩桩体施加多种荷载,通过测量不同荷载模式下的模型桩桩体的竖向位移量、水平位移量、桩体不同深度测量点的应力应变值等参数,对桩基的工作机理和受力性能进行综合分析,为后续桩基的设计应用和实际施工提供依据。

2、而在岩溶强发育区进行桩基施工时,常会在岩层中遭遇到中空的溶洞,若溶洞顶板岩层承载力足够,则正常施工,但如果溶洞顶板不足承载桩基荷载时,桩基就必须向下穿越岩洞,并以溶洞下方的稳定岩层做为持力层。由于该桩基要穿越溶洞,其承载形式和破坏模式比桩体下部全部承载在普通岩层基础中更为复杂,因此,构建出穿越溶洞的桩基的模型,并对该模型进行室内加载模拟试验,对其施加各种荷载,采集各种荷载下不同高度的应力应变数据,从而建立数学模型并对其进行相应研究,明确穿越溶洞型桩基承载机理,可以更好的指导岩溶强发育区桩基的设计和施工,因此具有重大的工程意义和经济价值。

3、现有的模拟穿越溶洞桩基的室内模型,包括中空木盒、贯穿木盒并与木盒固定的模型桩和包覆在木盒外围的由岩层相似材料浇筑而成的岩体模型,其思路为采用中空木盒构成空心的溶洞,将模型桩与木盒插接固定密封后外围浇筑岩层相似材料。但上述模型的木盒浇筑完成后不拿出来,滞留在岩层相似材料内部,所以,可以通俗的理解为,该模型的溶洞的分界面存在一层木板,与真实情况的完全中空的溶洞存在较大的差异,从客观上来说,该桩基与木盒密封连接的结构本质上构建出的是带中空木盒的异形桩,其力学性能、荷载分布、具体结构与岩层内完全中空的溶洞不一致,其模拟的相似度低,获得的各个数据参考性弱,与真实状况相去甚远,若应用到实际的桩基设计和施工中可能会造成不良后果,亟待改进。

技术实现思路

1、本实用新型所要解决的一个技术问题是提供一种对穿越溶洞的桩基进行加载试验的模型,该模型模拟出的溶洞结构内部完全中空,更贴近真实状况,能更准确的模拟岩溶强发育区的地质情况,以便于更好的开展穿越溶洞的桩基室内模型试验研究。

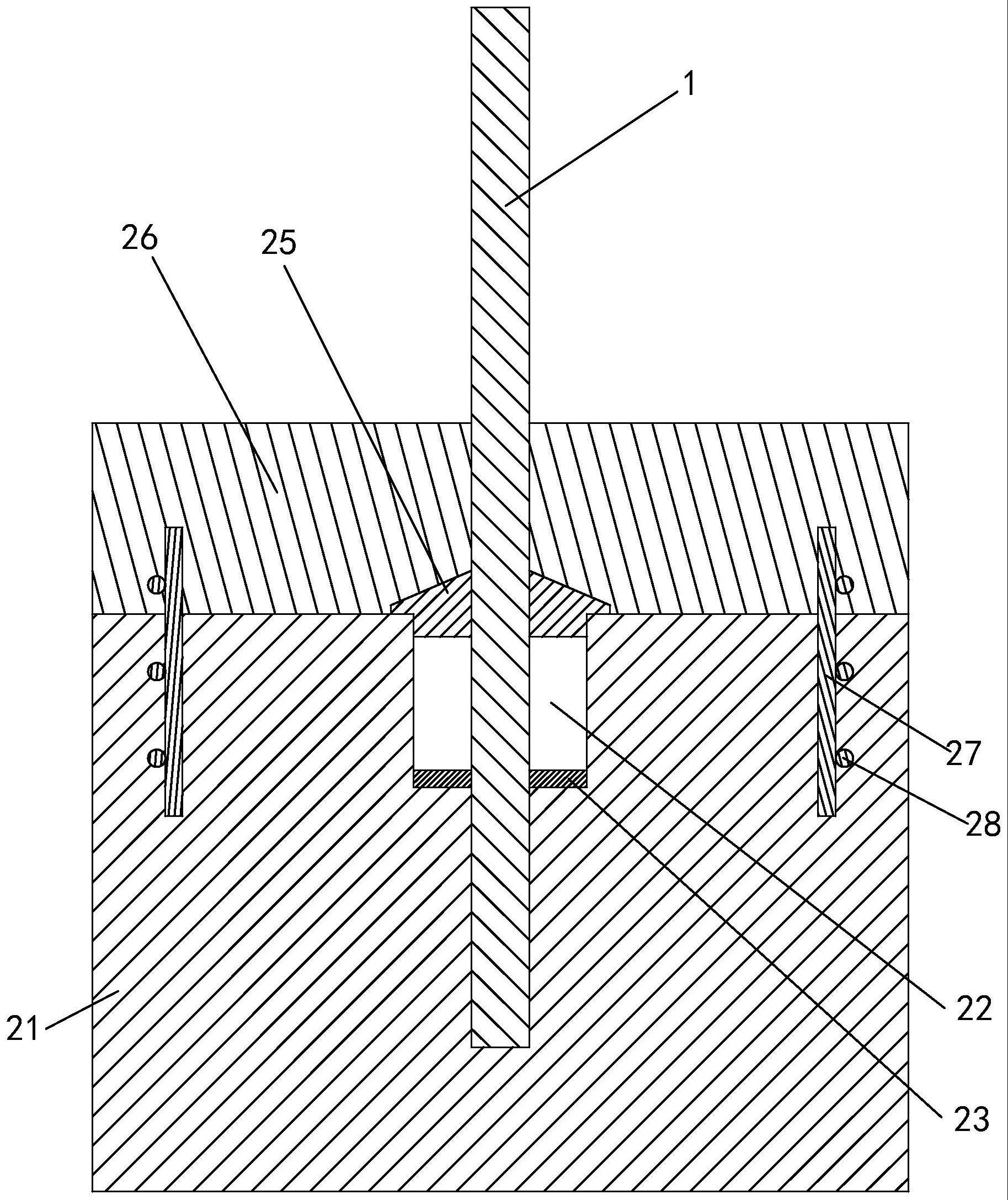

2、本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种对穿越溶洞的桩基进行加载试验的模型,包括相互固定的模型桩与岩体模型,岩体模型的内部设有模拟溶洞,所述模型桩穿过模拟溶洞;所述岩体模型包括由岩层模拟材料制成的用于支承模型桩的基层岩体和由岩层模拟材料制成的洞顶岩体,以及由岩层模拟材料浇筑在基层岩体与洞顶岩体上所制成的顶层岩体;所述基层岩体中部设有溶洞腔体,溶洞腔体的上部设有开口,溶洞腔体的底面设有嵌桩孔;所述洞顶岩体下凸的底部与溶洞腔体的开口相契合,所述洞顶岩体的中间设有穿桩孔,所述模型桩穿过穿桩孔,所述模型桩的下段插在嵌桩孔内,溶洞腔体的底面上浇注有一层由岩层模拟材料构成的用于粘结模型桩下段与嵌桩孔孔壁的后浇固桩层,后浇固桩层、溶洞腔体和洞顶岩体共同构建出所述的模拟溶洞;所述顶层岩体分别与基层岩体、洞顶岩体和模型桩相固定。

3、与现有技术相比,本实用新型的优点在于构成岩体模型的基层岩体、洞顶岩体和顶层岩体、溶洞腔体底面上的后浇固桩层都由同样的岩层模拟材料所制成,其连接效果和整体性更好,因此更好的模拟岩溶强发育区的岩层情况;由后浇固桩层、溶洞腔体和洞顶岩体共同构建出了密封且完全中空的模拟溶洞,贴近岩溶强发育区溶洞的实际情况,也就是说,该溶洞内空无一物,没有现有技术的木盒等材料,其力学性能、荷载分布、具体结构更为接近岩溶强发育区桩基施工完成后的实际情况,拟真度和还原度高,因而由本模型加载多种负荷后测得的参数更为准确,从而能够更严谨的开展穿越溶洞型桩基室内模型试验研究,更好的指导岩溶地区桩基的设计和施工;再者,以模型桩与顶层岩体浇筑固定,模型桩上段与岩体贴合紧实更接近实际桩体上段与溶洞上方岩层负载真实状况,而模型桩下段插入嵌桩孔并浇捣后浇固桩层,而后浇固桩层的岩层模拟材料会渗入模型桩下段和嵌桩孔孔壁之间,使得模型桩下段和嵌桩孔孔壁贴合紧实从而更接近实际桩体下段与溶洞下方岩层负载的真实状况;况且,本实用新型的模型在制作时,先期预制了模型桩和用岩层模拟材料模制出的基层岩体及洞顶岩体,在基层岩体外装配好模板与柱箍后,将模型桩插在基层岩体的嵌桩孔内,然后在溶洞腔体底部浇筑一层岩层模拟材料,待其凝结使模型桩的底端与嵌桩孔孔壁粘结后,盖好洞顶岩体并使洞顶岩体下凸的底部与溶洞腔体的开口相契合,洞顶岩体边沿底面与基层岩体上表面相贴,在基层岩体和洞顶岩体上浇筑相似材料形成顶层岩体,硬化后即得整体的本模型,从整体上看,施工简便。

4、作为优选,所述基层岩体在远离溶洞腔体的四个角落里各锚固有一根剪力筋,每根剪力筋的上部锚固在顶层岩体内。用于加强基层岩体与顶层岩体的连接,加强基层岩体与和顶层岩体之间的抗剪能力,避免模型桩不同位置检测到的应力应变值受到剪切力的影响。

5、作为优选,所述剪力筋上搭接有三根l形连接筋,下部的两根l形连接筋锚固在基层岩体内,上部的一根l形连接筋锚固在顶层岩体内。用于分别加强剪力筋与基层岩体和顶层岩体的锚固强度,从而进一步增强了基层岩体与和顶层岩体之间的抗剪能力,也顺带增加本室内模型在垂直方向上的受力性能,避免在模型桩受到向上拉伸时,基层岩体与顶层岩体相分离。

6、作为优选,所述洞顶岩体的上端面为锥面。这样,将洞顶岩体卡入溶洞腔体开口并浇注顶层岩体时,顶层岩体的岩层模拟材料会下压洞顶岩体的锥面,形成向下向内的分力,其中向下的分力使得洞顶岩体与基层岩体的契合牢固,促进洞顶岩体与基层岩体连接处的粘结性,而向内的分力则使得洞顶岩体穿桩孔的孔壁与模型桩贴合更紧密,增强该连接处的粘结性,且穿桩孔的孔壁与模型桩间隙更紧密能避免岩层模拟材料从该间隙流入模拟溶洞内,保证溶洞中空。

技术特征:

1.一种对穿越溶洞的桩基进行加载试验的模型,包括相互固定的模型桩(1)与岩体模型(2),岩体模型(2)的内部设有模拟溶洞,所述模型桩(1)穿过模拟溶洞;其特征在于,所述岩体模型(2)包括由岩层模拟材料制成的用于支承模型桩(1)的基层岩体(21)和由岩层模拟材料制成的洞顶岩体(25),以及由岩层模拟材料浇筑在基层岩体(21)与洞顶岩体(25)上所制成的顶层岩体(26);所述基层岩体(21)中部设有溶洞腔体(22),溶洞腔体(22)的上部设有开口,溶洞腔体(22)的底面设有嵌桩孔(24);所述洞顶岩体(25)下凸的底部与溶洞腔体(22)的开口相契合,所述洞顶岩体(25)的中间设有穿桩孔,所述模型桩(1)穿过穿桩孔,所述模型桩(1)的下段插在嵌桩孔(24)内,溶洞腔体(22)的底面上浇注有一层由岩层模拟材料构成的用于粘结模型桩(1)下段与嵌桩孔(24)孔壁的后浇固桩层(23),后浇固桩层(23)、溶洞腔体(22)和洞顶岩体(25)共同构建出所述的模拟溶洞;所述顶层岩体(26)分别与基层岩体(21)、洞顶岩体(25)和模型桩(1)相固定。

2.根据权利要求1所述的对穿越溶洞的桩基进行加载试验的模型,其特征在于:所述基层岩体(21)在远离溶洞腔体(22)的四个角落里各锚固有一根剪力筋(27),每根剪力筋(27)的上部锚固在顶层岩体(26)内。

3.根据权利要求2所述的对穿越溶洞的桩基进行加载试验的模型,其特征在于:所述剪力筋(27)上搭接有三根l形连接筋(28),下部的两根l形连接筋(28)锚固在基层岩体(21)内,上部的一根l形连接筋(28)锚固在顶层岩体(26)内。

4.根据权利要求1所述的对穿越溶洞的桩基进行加载试验的模型,其特征在于:所述洞顶岩体(25)的上端面为锥面。

技术总结

本技术公开了一种对穿越溶洞的桩基进行加载试验的模型,其优点在于构成岩体模型的基层岩体、洞顶岩体和顶层岩体、溶洞腔体底面上的后浇固桩层都由同样的岩层模拟材料所制成,其连接效果和整体性更好,更好的模拟岩溶强发育区的岩层情况;由后浇固桩层、溶洞腔体和洞顶岩体共同构建出了密封且完全中空的模拟溶洞,贴近岩溶强发育区溶洞的实际情况,也就是说,该溶洞内空无一物,没有木盒等材料,其力学性能、荷载分布、具体结构更为接近岩溶强发育区桩基施工完成后的实际情况,拟真度和还原度高,因而由本模型加载多种负荷后测得的参数更为准确,从而能够更严谨的开展穿越溶洞型桩基室内模型试验研究,更好的指导岩溶地区桩基的设计和施工。

技术研发人员:杜鹏,刘晓玲,周德泉,周再,周星驰,陈耀辉,吴扬

受保护的技术使用者:海口经济学院

技术研发日:20230420

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!