一种可在既有道路较窄绿化带中应用的海绵微地形系统的制作方法

一种可在既有道路较窄绿化带中应用的海绵微地形系统

【技术领域】

1.本实用新型涉及到市政道路工程领域,尤其是涉及到既有道路较窄绿化带的海绵微地形系统。

背景技术:

2.市政道路绿化带通常宽度有限,尤其是机动车道与非机动车道或是与人行道之间的绿化带,采用常规的海绵城市技术进行下凹时,往往达不到想要的效果,甚至造成既有道路道牙不稳定、乔木土球过小、乔木稳定性减低、乔木根系受损大等,严重影响乔木生长;同时常规下凹难与景观完美契合,景观效果较差。

3.我国海绵城市的兴起源于国家政策的刺激,至今不过几年时间,在海绵城市技术应用上仍有待进一步拓展,当然在技术创新和研究方面也是比较少的。通常在工程实施方面注重的是对于雨水的收集和处理,对于绿地内相关设施设备的保护力度有限,造成一定程度的破坏。

4.在地形方面,常规下凹增强了雨水收集能力,但效果其实不然;因地制宜的下凹,不仅有利于合理的收集雨水和消纳雨水,同时能够保护现有乔木和相关设施,也能够塑造比较符合现状地形,再通过景观植物的配置,也能够在景观上完美的勾勒出地形,提升景观效果。

技术实现要素:

5.本实用新型所要解决的主要技术问题是提供一种既有道路较窄绿化带的海绵微地形系统。

6.本实用新型采用下述的技术方案:一种在既有道路较窄绿化带中应用的海绵微地形系统,由下凹绿地单元1和非下凹绿地单元2组成。

7.所述下凹绿地单元1分为增强型下凹绿地11和简易型下凹绿地12,增强型下凹绿地11沿机动车道一侧道牙呈直线型,简易型下凹绿地12以乔木植物为中心呈弧线型;增强型下凹绿地11低于机动车道20cm,简易型下凹绿地12低于非机动车道10cm,增强型下凹绿地11和简易型下凹绿地12相互连通;增强型下凹绿地11由上往下为种植土、中砂层、砾石层、素土层或路基层;下凹绿地单元1设有耐水淹植物3,并铺设表面砾石4;增强型下凹绿地11另内设溢流井 13。

8.所述非下凹绿地单元2分为“独岛型”非下凹绿地21和“连续型”非下凹绿地22,“独岛型”非下凹绿地21为原土,机动车道一侧为增强型下凹绿地11,非机动车道一侧为简易型下凹绿地12,围绕乔木植物设有耐水淹植物3。“连续型”非下凹绿地22与非机动车一侧道牙接壤,形成一体,种植耐水淹植物3。

9.进一步的下凹绿地单元内1,由增强型下凹绿地11和简易型下凹绿地12构成,呈现扇形结构。

10.进一步的下凹绿地单元内1,增强型下凹绿地11和简易型下凹绿地12交叉处靠机

动车道一侧道牙豁口,收集道路汇水。

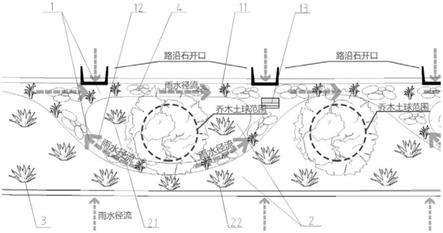

11.进一步的下凹绿地单元1,增强型下凹绿地11和简易型下凹绿地12交叉处每间隔20m内设溢流井13,排出超量雨水。

12.进一步的增强型下凹绿地11靠机动车道一侧道牙与“连续型”非下凹绿地 22靠非机动车道一侧道牙存在一定高差。

13.进一步的非下凹绿地2中“独岛型”非下凹绿地21耐水淹植物3品种丰富多样,层次感强,形成植物组团,景观效果佳。

14.进一步的非下凹绿地2中“连续型”非下凹绿地22耐水淹植物3品种较单一,可进行片植。

【附图说明】

15.图1为本实用新型的平面示意图

16.图2为本实用新型的剖面结构示意图

17.图中所示:1—下凹绿地单元,11—增强型下凹绿地,12—简易型下凹绿地, 13—溢流井,2—非下凹绿地,3—耐水淹植物,4—表面砾石,21—“独岛型”非下凹绿地,22—“连续型”非下凹绿地。

【具体实施方式】

18.下面结合附图详细说明本实用新型的优选实施方式。

19.如图1、2所示为本实用新型的具体实施方式,一种既有道路较窄绿化带的海绵微地形系统,由下凹绿地单元1和非下凹绿地单元2组成。

20.所述下凹绿地单元1包括增强型下凹绿地11和简易型下凹绿地12,绿化带宽度3m,乔木植物间距5m。增强型下凹绿地11沿机动车道一侧道牙呈直线型,简易型下凹绿地12以乔木植物为中心呈弧线型,增强型下凹绿地11低于机动车道20cm,宽度38cm;简易型下凹绿地12低于非机动车道10cm,宽度33cm;两种下凹绿地相互连通,机动车道一侧豁口路沿石间距5m,溢流井13间距20m。增强型下凹绿地11由上往下为1m厚种植土、0.10m厚中砂层、0.30m厚砾石层、素土层或路基层。下凹绿地单元1设有耐水淹植物3和表面砾石4,耐水淹植物宜选用根系发达、耐旱、色叶品种,下凹绿地单元1表面砾石4采用6

‑

9cm鹅卵石。

21.所述下凹绿地单元1设置的目的在于通过设置增强型下凹绿地11和简易型下凹绿地12,分别收集道路汇水和非机动车道一侧汇水,同时具备一定的蓄水功能和消纳雨水功能,其中简易型下凹绿地12可将汇水输送至增强型下凹绿地,道路汇水通过豁口路沿石进入增强型下凹绿地11,超量雨水通过下凹绿地单元1 交叉处的溢流井13排出。简易型下凹绿地12分隔非下凹绿地单元2有限,不影响乔木稳定性、土球完整性、根系完整性,同时配置耐水淹植物3,勾勒出下凹绿地单元1的韵律感,提升景观效果。

22.所述非下凹绿地单元2包括“独岛型”非下凹绿地21和“连续型”非下凹绿地22。“独岛型”非下凹绿地21为原土,靠机动车道一侧为增强型下凹绿地 11,靠非机动车道一侧为简易型下凹绿地12,岛中心为乔木植物,周边为耐水淹植物3组团,耐水淹植物3选择即耐涝又耐旱的品种,组团丰富多样,色叶开花,层次感强,景观效果佳,有助于提振驾驶员精神状态。“连续型”非下凹绿地22与非机动车一侧道牙接壤,以乔木植物为中心呈抛物线形,耐水

淹植物3 品种较单一,为开花植物即可,可进行片植。

23.所述非下凹绿地单元2设置的目的在于保护乔木土丘的稳定性,保护乔木植物根系,避免影响乔木植物生长;同时,提升绿化带整体景观效果,“独岛型”非下凹绿地21较为独立可进行特色植物组团构建,强化层次结构,协调颜色搭配,组成视觉亮点,避免驾驶员视觉疲劳。“连续型”非下凹绿地22,植物配置上异于“独岛型”非下凹绿地21,衬托“独岛型”非下凹绿地21植物组团的特色。

24.本实用新型专利目的在于提供一种在既有道路绿化带海绵化的微地形系统,通过强化地形以避免破坏原有乔木植物的土球、根系,影响乔木植物的抗风能力和正常生长,同时通过配置耐水淹植物3勾勒出地形的韵律感,构建特色植物组团,营造视觉亮点,提振驾驶员精神,提升景观效果。

25.以上所述的仅是本实用新型的优先实施方式,应当指出,对于本领域的普通技术员来说,在不脱离本实用新型创新思维的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。

技术特征:

1.一种可在既有道路较窄绿化带中应用的海绵微地形系统,由下凹绿地单元和非下凹绿地单元组成:所述下凹绿地单元(1)包括增强型下凹绿地(11)和简易型下凹绿地(12),增强型下凹绿地(11)沿机动车道一侧道牙呈直线型,简易型下凹绿地(12)以乔木植物为中心呈弧线型,增强型下凹绿地(11)低于机动车道20cm,简易型下凹绿地(12)略低于非机动车道,两下凹绿地相互连通,增强型下凹绿地(11)由上往下为种植土、中砂层、砾石层、素土层或路基层,下凹绿地单元(1)设有耐水淹植物(3)和表面砾石(4),增强型下凹绿地(11)另内设溢流井(13);所述非下凹绿地单元(2)包括“独岛型”非下凹绿地(21)和“连续型”非下凹绿地(22),“独岛型”非下凹绿地(21)为原土,机动车道一侧为增强型下凹绿地(11),非机动车道一侧为简易型下凹绿地(12),围绕乔木植物设有耐水淹植物(3);“连续型”非下凹绿地(22)与非机动车一侧道牙接壤,形成一体,种植耐水淹植物(3);所述的增强型下凹绿地(11)和简易型下凹绿地(12)衔接处的机动车一侧道牙,其特征是豁口路沿石,用于收集机动车道一侧汇水。

技术总结

本实用新型专利公开了一种可在既有道路较窄绿化带中应用的海绵微地形系统,由下凹绿地单元1和非下凹绿地单2元组成。所述下凹绿地单元1包括增强型11和简易型12,增强型11呈直线型,低于机动车道20cm,简易型12以乔木植物为中心呈弧线型,略低于非机动车道,两下凹绿地相互连通,增强型11由上往下为种植土、中砂层、砾石层、素土层或路基层,内另设溢流井。非下凹绿地单元2包括“独岛型”21和“连续型”22,“独岛型”21为单独成岛,“连续型”22将道牙与乔木群连成一体。本海绵微地形系统对原绿地土壤结构扰动小,有利于保护乔木根系和土球稳定性,减小对乔木生长的影响。通过结合景观植物,可提升绿化带景观效果。可提升绿化带景观效果。可提升绿化带景观效果。

技术研发人员:张明亮 李文凤 罗炘武 易帅 蒋思玮 贾东旺

受保护的技术使用者:深圳文科园林股份有限公司

技术研发日:2020.09.29

技术公布日:2021/9/13

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1