一种硬质铺装地表径流蓄渗树穴及蓄渗系统的制作方法

1.本实用新型涉及水土保持技术领域,特别涉及硬质铺装地表径流蓄渗技术。

背景技术:

2.海绵城市技术是水土保持技术的重要环节,该技术通过自然与人工结合的手段,实现城市对雨水的吸收与释放功能。

3.据统计,城市硬质场地面积占城市总面积的60%以上,若全部采用透水硬质铺装,则造价高昂,且后期硬质铺装透水材质堵塞需要定期维护,成本高昂。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的旨在至少解决所述技术缺陷之一。

5.为此,本实用新型的目的在于提出一种硬质铺装地表径流蓄渗树穴,包括硬质铺装结构、树穴结构,所述硬质铺装结构,包括硬质铺装基层、位于所述硬质铺装基层上部的硬质铺装面层、位于所述硬质铺装结构边缘的侧石、位于该侧石下部的侧石基座;

6.所述侧石在所述硬质铺装面层场地标高

±

0位置设有透水口;

7.所述树穴结构,包括夯实素土层、盲沟、反滤层、级配碎石层、种植土层、防渗层、弃流管道;

8.所述盲沟位于所述夯实素土层顶部中间位置凹槽内,所述级配碎石层位于所述夯实素土层上部,所述级配碎石层、所述盲沟分别与所述夯实素土层接合位置设有所述反滤层;

9.所述种植土层位于所述级配碎石层上部;

10.所述防渗层位于所述硬质铺装结构与所述树穴结构接合位置;

11.所述弃流管道位于所述树穴结构外缘、所述透水口侧下方;

12.所述盲沟为内部填充粗砂、中部填充穿孔管的坑道。

13.降雨期间,地表积存雨水沿所述侧石的所述透水口排入所述弃流管道,对初期污染严重雨水进行弃流,排入市政污水管道(图中未示出);在雨量增大后,多余雨水会沿所述弃流管道顶部外溢至至树穴所述种植土层,后逐步下渗入地下;

14.多余的无法下渗的雨水经所述级配碎石层、所述盲管中的所述粗砂过滤后进入穿孔管,在进入蓄渗装置前起到净化作用。

15.所述防渗层的铺设也避免了雨水对所述硬质铺装基层的侵害。

16.所述级配碎石层、所述反滤层、所述防渗层的铺设在盐碱地区也起到了防止盐碱随水侵害所述种植土。

17.本实用新型的目的还在于提出硬质铺装地表径流蓄渗树穴配套的蓄渗系统,包括二个以上硬质铺装地表径流蓄渗树穴、蓄渗装置;

18.所述蓄渗装置,包括二个以上入水支管、入水干管、水箱、泄水管、溢流管、供水装置;

19.所述入水支管连接所述硬质铺装地表径流蓄渗树穴中的穿孔管,二个以上所述入水支管并联入口连接所述入水干管,所述入水干管连接所述水箱入水口;

20.所述泄水管位于所述水箱底部;

21.所述溢流管位于水箱侧壁上方;

22.所述供水装置管道连接所述水箱侧壁下方出水口。

23.经所述级配碎石、所述粗砂净化的雨水依次沿所述穿孔管、所述入水支管、所述入水干管汇入所述水箱,多余水量经所述溢流管排入市政管网(图中未示出)。

24.本实用新型具有的优点和积极效果是:在大范围硬质铺装区域采用树穴对地表径流雨水进行蓄渗,使不透水铺装实现了蓄渗的效果,节省了透水硬质铺装施工造价及后期维护成本。

附图说明

25.本实用新型的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:

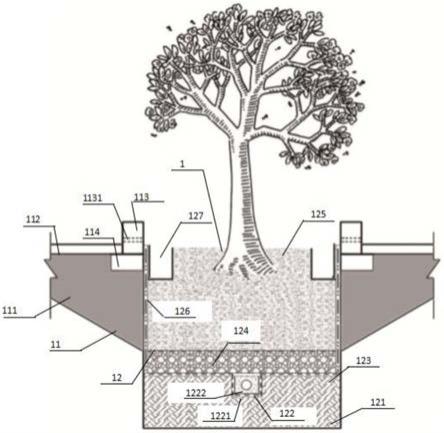

26.图1为本实用新型的硬质铺装地表径流蓄渗树穴示意图;

27.图2为图1中侧石剖面图;

28.图3为本实用新型的硬质铺装地表径流蓄渗树穴配套的蓄渗系统示意图。

29.图中,1.硬质铺装地表径流蓄渗树穴、11.硬质铺装结构、111.硬质铺装基层、112.硬质铺装面层、1221.粗砂、1222.穿孔管、113.侧石、1131.透水口、114.侧石基座、12.树穴结构、121.夯实素土层、122.盲沟、123.反滤层、 124.级配碎石层、125.种植土层、126.防渗层、127.弃流管道、2.蓄渗装置、 21.入水支管、22.入水干管、23.水箱、24.泄水管、25.溢流管、26.供水装置。

具体实施方式

30.下面将参照附图对本实用新型进行更详细的描述,其中表示了本实用新型的优选实施例,应该理解本领域技术人员可以修改在此描述的本实用新型而仍然实现本实用新型的有利效果。因此,下列描述应当被理解为对于本领域技术人员的广泛知道,而并不作为对本实用新型的限制。

31.实施例1:

32.如图1、2所示,一种硬质铺装地表径流蓄渗树穴,包括硬质铺装结构 11、树穴结构12,硬质铺装结构11,包括硬质铺装基层111、位于硬质铺装基层111上部的硬质铺装面层112、位于硬质铺装结构11边缘的侧石113、位于该侧石下部的侧石基座114。

33.侧石113在硬质铺装面层112场地标高

±

0位置设有透水口1131;

34.树穴结构12,包括夯实素土层121、盲沟122、反滤层123、级配碎石层 124、种植土层125、防渗层126、弃流管道127;

35.盲沟122位于夯实素土层121顶部中间位置凹槽内,级配碎石层124位于夯实素土层121上部,级配碎石层124、盲沟122分别与夯实素土层121接合位置设有反滤层123;

36.种植土层125位于级配碎石层124上部;

37.防渗层126位于硬质铺装结构11与树穴结构12接合位置;

38.弃流管道127位于树穴结构12外缘、透水口1131侧下方;

39.盲沟122为内部填充粗砂1221、中部填充穿孔管1222的坑道。

40.如图3所示,一种蓄渗系统,包括二个以上硬质铺装地表径流蓄渗树穴1、蓄渗装置2;

41.蓄渗装置2,包括二个以上入水支管21、入水干管22、水箱23、泄水管 24、溢流管25、供水装置26;

42.入水支管21连接硬质铺装地表径流蓄渗树穴1中的穿孔管1222,二个以上入水支管21并联入口连接入水干管22,入水干管22连接水箱23入水口;

43.泄水管24位于水箱23底部;

44.溢流管25位于水箱23侧壁上方;

45.供水装置26管道连接水箱23侧壁下方出水口。

46.以上通过实施例对本实用新型的进行了详细说明,但内容仅为本实用新型的较佳实施例,不能被认为用于限定本实用新型的实施范围。凡依本实用新型申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本实用新型的专利涵盖范围之内。

技术特征:

1.一种硬质铺装地表径流蓄渗树穴,包括硬质铺装结构(11)、树穴结构(12),所述硬质铺装结构(11),包括硬质铺装基层(111)、位于所述硬质铺装基层(111)上部的硬质铺装面层(112)、位于所述硬质铺装结构(11)边缘的侧石(113)、位于该侧石下部的侧石基座(114),其特征在于:所述侧石(113)在所述硬质铺装面层(112)场地标高

±

0位置设有透水口(1131);所述树穴结构(12),包括夯实素土层(121)、盲沟(122)、反滤层(123)、级配碎石层(124)、种植土层(125)、防渗层(126)、弃流管道(127);所述盲沟(122)位于所述夯实素土层(121)顶部中间位置凹槽内,所述级配碎石层(124)位于所述夯实素土层(121)上部,所述级配碎石层(124)、所述盲沟(122)分别与所述夯实素土层(121)接合位置设有所述反滤层(123);所述种植土层(125)位于所述级配碎石层(124)上部;所述防渗层(126)位于所述硬质铺装结构(11)与所述树穴结构(12)接合位置;所述弃流管道(127)位于所述树穴结构(12)外缘、所述透水口(1131)侧下方;所述盲沟(122)为内部填充粗砂(1221)、中部填充穿孔管(1222)的坑道。2.一种蓄渗系统,其特征在于:包括二个以上按照权利要求1所述的硬质铺装地表径流蓄渗树穴(1)、蓄渗装置(2);所述蓄渗装置(2),包括二个以上入水支管(21)、入水干管(22)、水箱(23)、泄水管(24)、溢流管(25)、供水装置(26);所述入水支管(21)连接所述硬质铺装地表径流蓄渗树穴(1)中的穿孔管(1222),二个以上所述入水支管(21)并联入口连接所述入水干管(22),所述入水干管(22)连接所述水箱(23)入水口;所述泄水管(24)位于所述水箱(23)底部;所述溢流管(25)位于水箱(23)侧壁上方;所述供水装置(26)管道连接所述水箱(23)侧壁下方出水口。

技术总结

一种硬质铺装地表径流蓄渗树穴,包括硬质铺装结构、树穴结构;树穴结构,包括夯实素土层、盲沟、反滤层、级配碎石层、种植土层、防渗层、弃流管道;盲沟为内部填充粗砂、中部填充穿孔管的坑道。一种蓄渗系统,包括二个以上硬质铺装地表径流蓄渗树穴、蓄渗装置;蓄渗装置,包括二个以上入水支管、入水干管、水箱、泄水管、溢流管、供水装置。本实用新型在降雨期间,地表积存雨水沿侧石的透水口排入弃流管道,对初期污染严重雨水进行弃流,排入市政污水管道;在雨量增大后,多余雨水会沿弃流管道顶部外溢至至树穴种植土层,后逐步下渗入地下;在大范围硬质铺装区域采用树穴对地表径流雨水进行蓄渗,使不透水铺装实现了蓄渗的效果。使不透水铺装实现了蓄渗的效果。使不透水铺装实现了蓄渗的效果。

技术研发人员:赵钰 马婕

受保护的技术使用者:津建通(天津)信息科技有限公司

技术研发日:2021.01.10

技术公布日:2021/10/29

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1