一种排水效果好的重载交通路面结构的制作方法

本技术涉及排水路面,特别涉及一种排水效果好的重载交通路面结构。

背景技术:

1、随着海绵城市的概念不断普及,现行交通路面多采用透水结构。现有专利(公告号:cn216765460u)公开了一种路表快速排水的重载透水路面结构,该实用新型通过设置透水面层和透水功能层,来构建路面的透水重载结构,并将透水面层设置为分布有众多孔隙的高强透水混凝土层,保证路面承重荷载能力的同时具有良好的透水功能,但是,路面上的雨水中混有泥沙等细小杂物,这些杂物也会随着雨水流入透水面层的孔隙内,长期使用之下,透水面层的孔隙会被堵塞,不利于雨水下渗,容易造成路面积水,这一缺陷常见于多种采用透水混凝土的路面。为此,我们提出了一种排水效果好的重载交通路面结构。

技术实现思路

1、为了解决上述问题,本实用新型提供一种排水效果好的重载交通路面结构。

2、为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

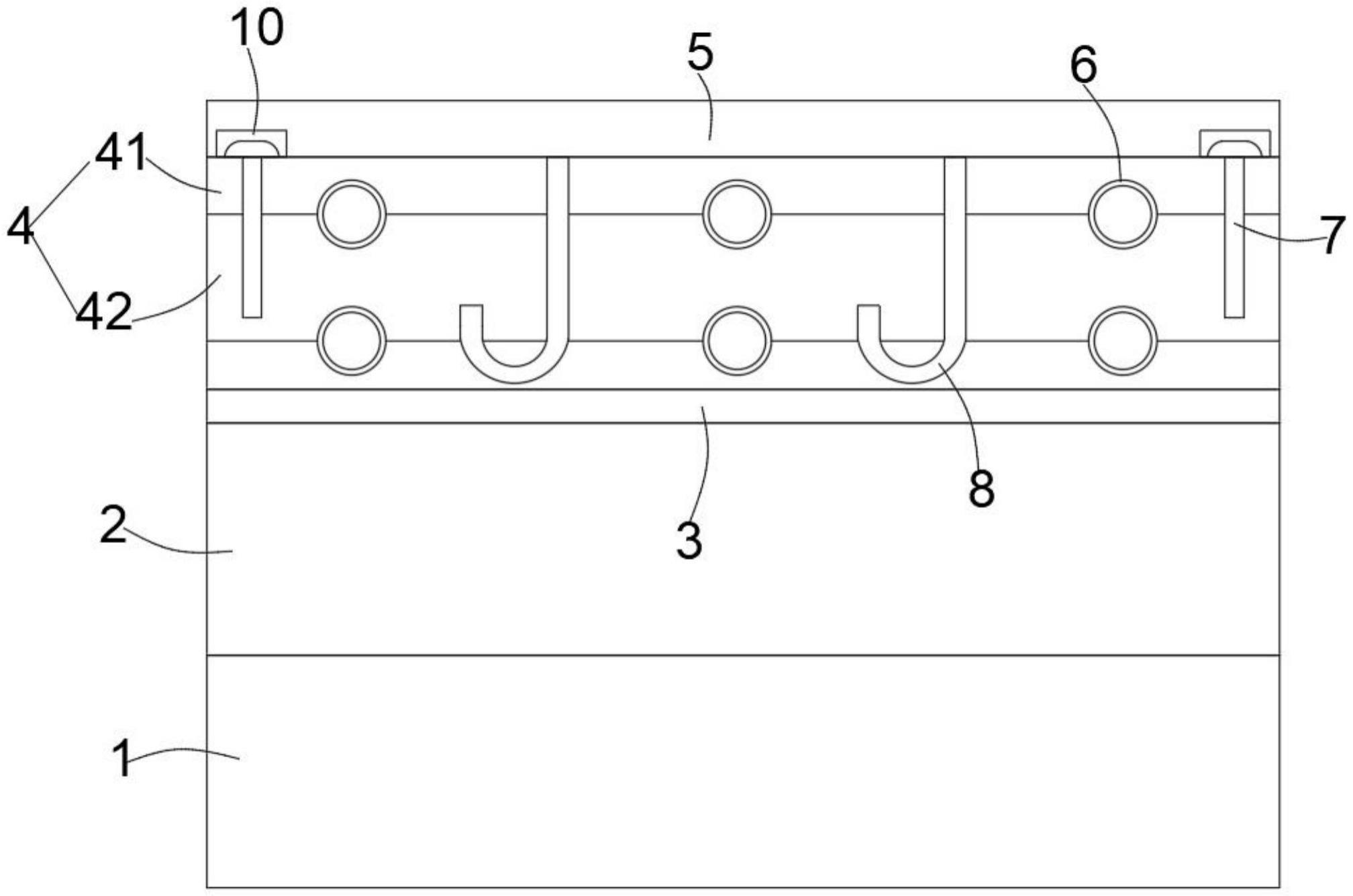

3、设计一种排水效果好的重载交通路面结构,包括由下而上依次铺设于土基层上的稳定层、隔水层、透水面层和透水功能层,所述透水面层内横向铺设有与两侧绿化带连通的溢流管,透水面层内还设有高压冲洗装置,所述高压冲洗装置包括位于相邻溢流管之间可耐高压的橡胶冲洗管,所述冲洗管呈钩子状且两端开口,顶端与透水面层顶部齐平,底端安装有电磁阀,且冲洗管内设有螺旋导流板。

4、上述方案中,所述透水面层为高强度透水混凝土的,透水面层包括位于上下两侧的混凝土层一,所述混凝土层一之间连接有混凝土层二,所述混凝土层一厚度更小,所述溢流管均匀设置于混凝土层一、混凝土层二之间。

5、上述方案中,所述透水面层内竖直有渗透压传感器,所述渗透压传感器贯穿混凝土层一并插入混凝土层二内,且渗透压传感器顶端套设有防护帽。

6、上述方案中,所述冲洗管外设有防护筒,所述防护筒内设有与冲洗管契合的装设凹槽。

7、本实用新型的优点和有益效果在于:通过在透水面层内设置高压冲洗装置,当短时降水骤增时,利用呈钩子状的冲洗管,大量雨水从其顶端流入,在雨水不断向下流动时,雨水的重力势能会转化为动能,位于冲洗管内最低点的雨水会在后面的雨水推力作用下向冲洗管底端流动,从而使雨水向上冲击透水面层,使透水面层内孔隙中阻塞的泥沙等杂物被冲洗出来,保证吸收雨水的孔隙数量,确保透水面层的吸水性能不受影响,从而避免路面发生大规模积水,通过在透水面层内设置溢流管,通过将透水面层设置为互相连接的混凝土层一和混凝土层二,使溢流管设置于更靠近透水面层上下两侧的位置,既缩短了雨水的路径,加快了排水速度,又保证了沉积在底部的雨水的排出,达到良好的排水效果。

技术特征:

1.一种排水效果好的重载交通路面结构,包括由下而上依次铺设于土基层(1)上的稳定层(2)、隔水层(3)、透水面层(4)和透水功能层(5),其特征在于,所述透水面层(4)内横向铺设有与两侧绿化带(9)连通的溢流管(6),透水面层(4)内还设有高压冲洗装置(8),所述高压冲洗装置(8)包括位于相邻溢流管(6)之间可耐高压的橡胶冲洗管(82),所述冲洗管(82)呈钩子状且两端开口,顶端与透水面层(4)顶部齐平,底端安装有电磁阀(84),且冲洗管(82)内设有螺旋导流板。

2.根据权利要求1所述的一种排水效果好的重载交通路面结构,其特征在于,所述透水面层(4)为高强度透水混凝土的,透水面层(4)包括位于上下两侧的混凝土层一(41),所述混凝土层一(41)之间连接有混凝土层二(42),所述混凝土层一(41)厚度更小,所述溢流管(6)均匀设置于混凝土层一(41)、混凝土层二(42)之间。

3.根据权利要求2所述的一种排水效果好的重载交通路面结构,其特征在于,所述透水面层(4)内竖直有渗透压传感器(7),所述渗透压传感器(7)贯穿混凝土层一(41)并插入混凝土层二(42)内,且渗透压传感器(7)顶端套设有防护帽(10)。

4.根据权利要求1所述的一种排水效果好的重载交通路面结构,其特征在于,所述冲洗管(82)外设有防护筒(81),所述防护筒(81)内设有与冲洗管(82)契合的装设凹槽(83)。

技术总结

本技术公开了一种排水效果好的重载交通路面结构,包括由下而上依次铺设于土基层上的稳定层、隔水层、透水面层和透水功能层,所述透水面层内横向铺设有与两侧绿化带连通的溢流管,透水面层内还设有高压冲洗装置,所述高压冲洗装置包括位于相邻溢流管之间可耐高压的橡胶冲洗管,所述冲洗管呈钩子状且两端开口,顶端与透水面层顶部齐平,底端安装有电磁阀,且冲洗管内设有螺旋导流板。本技术中,通过设置高压冲洗装置,使雨水向上冲击透水面层,使透水面层内孔隙中的杂物被冲洗出来,从而避免路面积水,通过设置溢流管,既缩短了雨水的路径,加快了排水速度,又保证了沉积在底部的雨水的排出,达到良好的排水效果。

技术研发人员:胡玉库,周娉婷,张杰,欧智菁,刘文璐,阮以鉴

受保护的技术使用者:福建工大岩土工程研究所有限公司

技术研发日:20230307

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!