一种便于雨水收集的透水混凝土结构的制作方法

本技术涉及路基工程,尤其是一种便于雨水收集的透水混凝土结构。

背景技术:

1、随着气候和环境遭受不同程度的破坏,水资源遭受污染,为应对以上问题,提出“海绵城市”,希望城市在适应环境变化和自然灾害等方面的能力得到提高,下雨时吸水、蓄水、渗水、储水,并对所收集的雨水进行处理利用,现阶段主要通过透水混凝土及其相关制品将雨水过滤渗透进入地下层,但此种方式透水效果较差,遇到大雨、暴雨情况时容易造成城市内涝。实用新型专利(授权公告号为cn210104468u)公开一种可透水性预制瓶装混凝土道路,该方案从上到下包括混凝土预制块、透水层和混凝土路基,混凝土预制块上设有多排透水孔用于透水,混凝土路基上对应设有多排集水沟,集水沟内设置带有集水孔的集水管,用于对雨水进行导流。

2、上述方案存在的问题为:最顶层为带有透水孔的混凝土预制块,透水只能通过透水孔实现,透水效果与透水孔数量有直接关系,遇暴雨时透水效果差,并且透水孔裸露在外表,不美观;此外虽然集水管与带有透水孔的混凝土预制块对应设置,但二者位于不同层,中间隔了一层透水层,当遇暴雨时,雨水井透水孔向下进入透水层,在透水层中的移动路径是不规则的,无法保证雨水快速通过集水管排出。

技术实现思路

1、针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的是提供一种便于雨水收集的透水混凝土结构,在雨水较小的时通过透水结构渗入地下,在雨水较大、较急时一部分通过透水结构渗入地下,另外一部分通过引水沟及时引流至集水区域,实现雨水收集。

2、为了实现上述目的,本实用新型是通过如下的技术方案来实现:

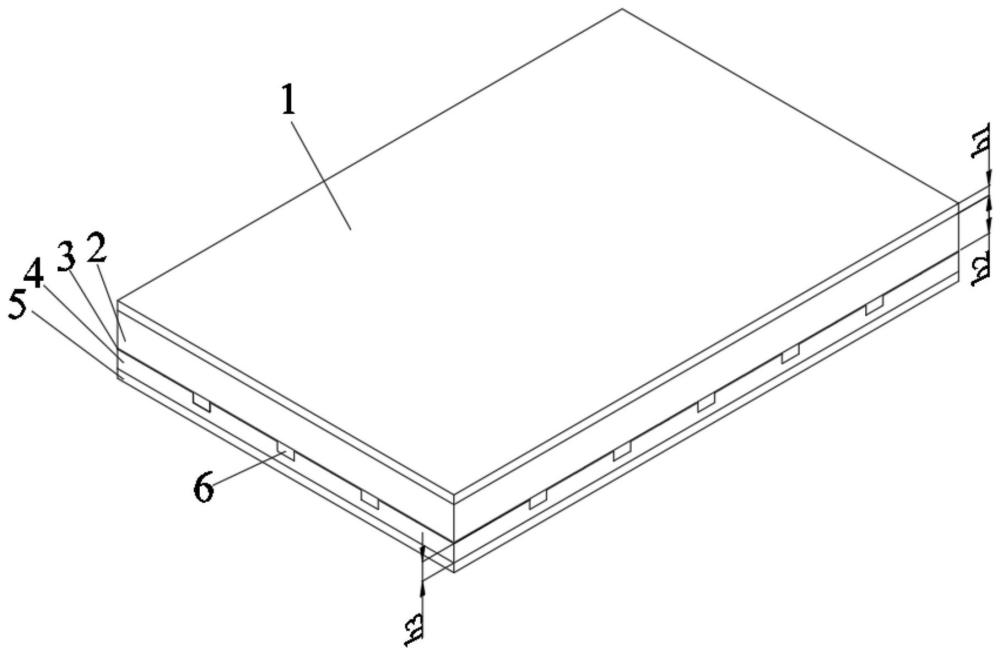

3、一种便于雨水收集的透水混凝土结构,包括从上到下依次设置的耐磨层、透水层、引水层和垫层;耐磨层的骨料粒径小于透水层的骨料粒径;所述引水层上均匀开设若干横纵交错的引水沟并在引水层顶面形成若干矩形块状结构,引水沟延伸到引水层边缘,所述矩形块状结构上竖向均布若干透水孔,透水孔贯穿引水层。

4、作为进一步的实现方式,所述透水层和引水层之间设有钢丝网布。

5、作为进一步的实现方式,所述耐磨层的厚度为3-5mm。

6、作为进一步的实现方式,所述透水层的厚度为20-30mm。

7、作为进一步的实现方式,所述透水层骨料选用轻质陶粒,粒径为5-10mm。

8、作为进一步的实现方式,所述引水层的厚度为5-8mm,引水沟的宽度为10-15mm,深度为5-10mm。

9、作为进一步的实现方式,所述垫层为夯实素土。

10、作为进一步的实现方式,所述引水层的材料为混凝土。

11、作为进一步的实现方式,所述引水沟的底面为平面。

12、作为进一步的实现方式,所述引水沟在引水层的横纵方向上的间隔相同,形成的块状结构为方形。

13、上述本实用新型的有益效果如下:

14、1.本实用新型的整个耐磨层的平面均可以实现透水,雨水可经耐磨层上的骨料间隙进入透水层,无需额外设置透水孔结构;并且耐磨层的骨料粒径小于透水层的骨料粒径,耐磨层在保证美观的同时,雨水还不会堆积在耐磨层表面;此外引水层将引水沟和透水孔布置在整个引水层平面,引水沟和透水孔位于同一层,整个引水层平面均可以通过引水沟或者透水孔对透水层下来的雨水进行集水或者排水,透水效果好。

15、2.本实用新型的耐磨层、透水层、引水层的透水效果逐步增强,可保证路面不积水;在雨水较小的时候,雨水可通过透水孔等相应的透水结构渗入地下,在雨水较大、较急时,引水沟和透水孔共同参与透水和排水,一部分通过透水结构渗入地下,另外一部分通过引水沟及时引流至集水区域,实现雨水收集。

16、3.本实用新型透水层和引水层之间设有钢丝网布,在施工完引水层后,在引水层上盖上一层钢丝网布,可防止透水层的施工对引水沟和透水孔造成堵塞,保证透水效果。

技术特征:

1.一种便于雨水收集的透水混凝土结构,其特征在于,包括从上到下依次设置的耐磨层、透水层、引水层和垫层;耐磨层的骨料粒径小于透水层的骨料粒径;所述引水层上均匀开设若干横纵交错的引水沟并在引水层顶面形成若干矩形块状结构,引水沟延伸到引水层边缘,所述矩形块状结构上竖向均布若干透水孔,透水孔贯穿引水层。

2.根据权利要求1所述的一种便于雨水收集的透水混凝土结构,其特征在于,所述透水层和引水层之间设有钢丝网布。

3.根据权利要求1所述的一种便于雨水收集的透水混凝土结构,其特征在于,所述耐磨层的厚度为3-5mm。

4.根据权利要求1所述的一种便于雨水收集的透水混凝土结构,其特征在于,所述透水层的厚度为20-30mm。

5.根据权利要求1所述的一种便于雨水收集的透水混凝土结构,其特征在于,所述透水层骨料选用轻质陶粒,粒径为5-10mm。

6.根据权利要求1所述的一种便于雨水收集的透水混凝土结构,其特征在于,所述引水层的厚度为5-8mm,引水沟的宽度为10-15mm,深度为5-10mm。

7.根据权利要求1所述的一种便于雨水收集的透水混凝土结构,其特征在于,所述垫层为夯实素土。

8.根据权利要求1所述的一种便于雨水收集的透水混凝土结构,其特征在于,所述引水层的材料为混凝土。

9.根据权利要求1所述的一种便于雨水收集的透水混凝土结构,其特征在于,所述引水沟的底面为平面。

10.根据权利要求1所述的一种便于雨水收集的透水混凝土结构,其特征在于,所述引水沟在引水层的横纵方向上的间隔相同,形成的块状结构为方形。

技术总结

本技术涉及路基工程技术领域,公开了一种便于雨水收集的透水混凝土结构,包括从上到下依次设置的耐磨层、透水层、引水层和垫层;耐磨层的骨料粒径小于透水层的骨料粒径;引水层上均匀开设若干横纵交错的引水沟并在引水层顶面形成若干矩形块状结构,引水沟延伸到引水层边缘,矩形块状结构上竖向均布若干透水孔,透水孔贯穿引水层;整个耐磨层的平面均可以实现透水,雨水可经耐磨层上的骨料间隙进入透水层,无需额外设置透水孔结构;耐磨层在保证美观的同时,雨水还不会堆积在耐磨层表面;引水沟和透水孔位于同一层,整个引水层平面均可以通过引水沟或者透水孔对透水层下来的雨水进行集水或者排水,透水效果好。

技术研发人员:赵训,潘红,王晗,刘蔚,鲍兴源

受保护的技术使用者:山东省产品质量检验研究院

技术研发日:20240422

技术公布日:2025/2/10

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!