一种拱形机舱顶部跳火训练装置的制作方法

本技术涉及飞机消防训练领域,尤其涉及一种拱形机舱顶部跳火训练装置。

背景技术:

1、飞机机舱内的可燃物主要集中在行李厢。当行李厢可燃物着火时,由于受到拱形机舱窄通道结构的限制,火焰沿着拱形机舱顶部蔓延,当到达机舱通道顶部未受到空间结构的限制,火焰开始沿着通道顶部蔓延。受顶部结构的影响,火焰的空气卷吸量减少,致使火焰长度较没有空间结构限制火焰长度有明显增加,火羽流产生的速度也明显加快,从而在机舱顶部形成跳火。跳火不同于轰燃。消防训练的轰燃是模拟整个空间内可燃物瞬间被点燃的全火场环境开展灭火救援,而跳火是模拟轰燃发生前火灾的蔓延状态,具有沿顶部蔓延和蔓延速度快的特征。现有轰燃装置采用在集装箱或其他空间结构内设置单个或多个粗口径喷焰管用于模拟轰燃,使空间内快速充满火焰,该阶段消防员无法进入空间内开展灭火作业。跳火是在轰燃发生前,消防员可以进入空间内部进行控火作业,在合理的开展控火作业后可以阻止轰燃的发生。由于跳火燃烧速度快,机舱跳火一方面会对打开机舱舱门或正在舱内实施消防救援的机场专职消防人员造成人身伤害,另一方面,机舱顶部跳火发展到轰燃阶段时,机舱下部的可燃物将瞬间被点燃造成人员伤亡。机场专职消防人员通过开展机舱跳火反应和灭火训练提升其应对舱内消防救援能力。

2、现有轰燃装置使用喷焰管难以控制模拟火焰蔓延过程,而是通过喷射气体自身压力形成稳定的火束,与真实跳火存在差异,不利于消防员开展舱内训练。另外,现有消防训练装置防火采用岩棉或喷刷防火涂料的方式,频繁开展消防训练会造成防火失效,对消防训练装置造成结构损伤。

技术实现思路

1、针对现有消防训练装置无法开展机舱跳火训练,本实用新型提供拱形机舱顶部跳火训练装置,用于机场专职消防人员开展机舱跳火训练。

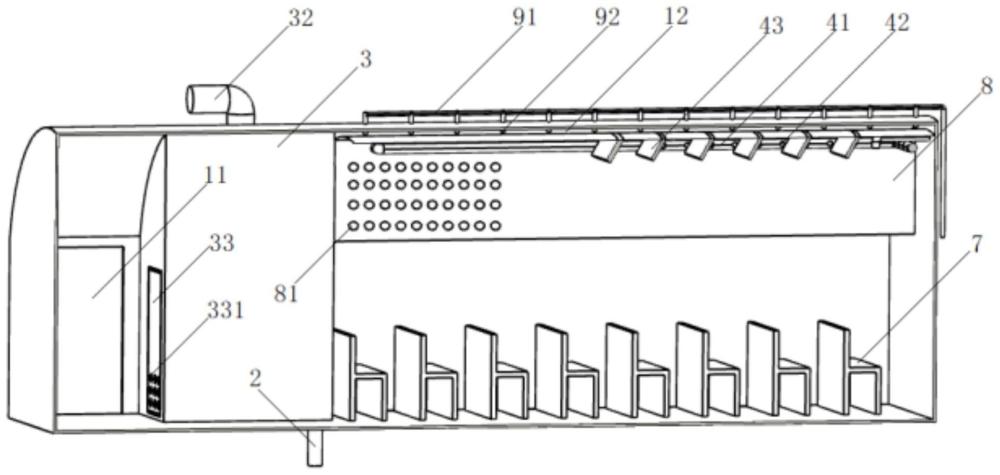

2、为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种拱形机舱顶部跳火训练装置,包括拱形窄体机机舱模型,所述拱形窄体机机舱模型为内外双层的拱形顶结构,内层拱形顶与外层拱形顶之间留有间隙形成冷却水夹层结构,所述拱形窄体机机舱模型的前段设有引火源装置,后段设有双侧机舱舱门、燃气进气管道和设备舱,所述拱形窄体机机舱模型的中段设有行李厢、座椅和跳火装置,所述跳火装置位于行李厢之间,且设置于内层拱形顶的顶面上,所述燃气进气管道与跳火装置内部连通。

3、作为优选,所述设备舱由舱体和舱门组成,所述舱体内设有通风管、气体输送管道和供气装置,所述燃气进气管道位于设备舱内,且通过供气装置以及气体输送管道与跳火装置连通,所述拱形窄体机机舱模型的中段通过通风管与外部连通,所述舱门的下部开设有通风口。

4、作为优选,所述通风管上设有进气风机,所述设备舱的舱体侧面设有排烟风机,所述排烟风机上部位于行李厢内,下部位于拱形窄体机机舱模型中段的舱室内,所述行李厢侧面开设有排烟孔,所述舱体的顶部设有排烟管,所述排烟管与排烟风机连通。

5、作为优选,所述供气装置由燃气空气混合器和助燃风机组成,所述燃气进气管道与燃气空气混合器的燃气进气口连通,所述助燃风机与燃气空气混合器的空气进气口连通,所述气体输送管与燃气空气混合器的混合气体出气口连通。

6、作为优选,所述跳火装置由u型气体管道、挡板和双向低速探测仪组成,所述u型气体管道的弯曲段位于拱形窄体机机舱模型的前段,水平段沿拱形窄体机机舱模型中段的通道方向设置,所述u型气体管道固定于内层拱形顶的顶面上,所述挡板有若干块,且沿拱形窄体机机舱模型中段的通道方向依次间隔设置,所述挡板均垂直的设于u型气体管道的水平段之间,且挡板的上端均与内层拱形顶的顶面转动连接,所述u型气体管道内侧均匀间隔开设有出气孔,所述出气孔位于各挡板之间,所述挡板上设有调节其转动角度的传动机构,所述内层拱形顶的顶面还设有对火焰压差进行检测的双向低速探测仪。

7、作为优选,所述传动机构采用电机驱动,所述电机安装于行李厢内,且与双向低速探测仪联动控制。

8、作为优选,所述双向低速探测仪位于内层拱形顶的后端,且与最近的挡板之间间隔3.5m。

9、作为优选,所述引火源装置的燃烧口位于u型气体管道弯曲段的出气孔处。

10、作为优选,所述引火源装置由弯管、点火器和可燃气体点火管道组成,所述弯管一端开口朝下形成燃烧口,所述点火器和可燃气体点火管道设置于弯管内,所述弯管的燃烧口上还设有对引火源装置的火焰状态进行检测的火焰监测器,所述可燃气体点火管道上连接有电磁开关阀。

11、作为优选,所述冷却水夹层结构上设有冷却系统,所述冷却系统由冷却水管和喷头组成,所述喷头有若干个,所述喷头均位于冷却水夹层结构内,且沿拱形窄体机机舱模型的长度方向均匀间隔分布,所述冷却水管安装于拱形窄体机机舱模型的顶部,且通过喷头与冷却水夹层结构内部连通,所述拱形窄体机机舱模型的底部设有排水口,所述排水口与冷却水夹层结构的内部连通。

12、与现有技术相比,本实用新型的优点在于:

13、(1)本实用新型根据火焰运动情况通过挡板改变角度自动调节火焰区长度,同时利用u型管小孔的方式,使火焰根据气体流动的方向进行蔓延,将现有技术中使用喷焰管产生强冲击的火束模式,升级为与实际跳火过程蔓延情况相符的,火焰沿拱形顶顶部蔓延模式,使消防训练更结合实际情况,同时避免了传统的喷焰管产生的火束对机舱顶部局部产生冲击热应力,导致训练装置使用寿命降低的问题。而且在双层拱形顶内部设置冷却系统,有效的解决了机舱顶部过热问题。

14、(2)本实用新型跳火训练装置的跳火火焰区长度的控制,结合了机场消防员训练安全,采用系统联动的控制方式,可以实现对训练装置的自动控制,提高了训练的安全性和可靠性。

技术特征:

1.一种拱形机舱顶部跳火训练装置,其特征在于:包括拱形窄体机机舱模型,所述拱形窄体机机舱模型为内外双层的拱形顶结构,内层拱形顶与外层拱形顶之间留有间隙形成冷却水夹层结构,所述拱形窄体机机舱模型的前段设有引火源装置,后段设有双侧机舱舱门、燃气进气管道和设备舱,所述拱形窄体机机舱模型的中段设有行李厢、座椅和跳火装置,所述跳火装置位于行李厢之间,且设置于内层拱形顶的顶面上,所述燃气进气管道与跳火装置内部连通。

2.根据权利要求1所述一种拱形机舱顶部跳火训练装置,其特征在于:所述设备舱由舱体和舱门组成,所述舱体内设有通风管、气体输送管道和供气装置,所述燃气进气管道位于设备舱内,且通过供气装置以及气体输送管道与跳火装置连通,所述拱形窄体机机舱模型的中段通过通风管与外部连通,所述舱门的下部开设有通风口。

3.根据权利要求2所述一种拱形机舱顶部跳火训练装置,其特征在于:所述通风管上设有进气风机,所述设备舱的舱体侧面设有排烟风机,所述排烟风机上部位于行李厢内,下部位于拱形窄体机机舱模型中段的舱室内,所述行李厢侧面开设有排烟孔,所述舱体的顶部设有排烟管。

4.根据权利要求2所述一种拱形机舱顶部跳火训练装置,其特征在于:所述供气装置由燃气空气混合器和助燃风机组成,所述燃气进气管道与燃气空气混合器的燃气进气口连通,所述助燃风机与燃气空气混合器的空气进气口连通,所述气体输送管与燃气空气混合器的混合气体出气口连通。

5.根据权利要求1所述一种拱形机舱顶部跳火训练装置,其特征在于:所述跳火装置由u型气体管道、挡板和双向低速探测仪组成,所述u型气体管道的弯曲段位于拱形窄体机机舱模型的前段,水平段沿拱形窄体机机舱模型中段的通道方向设置,所述u型气体管道固定于内层拱形顶的顶面上,所述挡板有若干块,且沿拱形窄体机机舱模型中段的通道方向依次间隔设置,所述挡板均垂直的设于u型气体管道的水平段之间,且挡板的上端均与内层拱形顶的顶面转动连接,所述u型气体管道内侧均匀间隔开设有出气孔,所述出气孔位于各挡板之间,所述挡板上设有调节其转动角度的传动机构,所述内层拱形顶的顶面还设有对火焰压差进行检测的双向低速探测仪。

6.根据权利要求5所述一种拱形机舱顶部跳火训练装置,其特征在于:所述传动机构采用电机驱动,所述电机安装于行李厢内,且与双向低速探测仪联动控制。

7.根据权利要求5所述一种拱形机舱顶部跳火训练装置,其特征在于:所述双向低速探测仪位于内层拱形顶的后端,且与最近的挡板之间间隔3.5m。

8.根据权利要求5所述一种拱形机舱顶部跳火训练装置,其特征在于:所述引火源装置的燃烧口位于u型气体管道弯曲段的出气孔处。

9.根据权利要求1所述一种拱形机舱顶部跳火训练装置,其特征在于:所述引火源装置由弯管、点火器和可燃气体点火管道组成,所述弯管一端开口朝下形成燃烧口,所述点火器和可燃气体点火管道设置于弯管内,所述弯管的燃烧口上还设有对引火源装置的火焰状态进行检测的火焰监测器,所述可燃气体点火管道上连接有电磁开关阀。

10.根据权利要求1所述一种拱形机舱顶部跳火训练装置,其特征在于:所述冷却水夹层结构上设有冷却系统,所述冷却系统由冷却水管和喷头组成,所述喷头有若干个,所述喷头均位于冷却水夹层结构内,且沿拱形窄体机机舱模型的长度方向均匀间隔分布,所述冷却水管安装于拱形窄体机机舱模型的顶部,且通过喷头与冷却水夹层结构内部连通,所述拱形窄体机机舱模型的底部设有排水口,所述排水口与冷却水夹层结构的内部连通。

技术总结

本技术公开了一种拱形机舱顶部跳火训练装置,包括拱形窄体机机舱模型,所述拱形窄体机机舱模型为内外双层的拱形顶结构,内层拱形顶与外层拱形顶之间留有间隙形成冷却水夹层结构,所述拱形窄体机机舱模型的前段设有引火源装置,后段设有双侧机舱舱门、燃气进气管道和设备舱,所述拱形窄体机机舱模型的中段设有行李厢、座椅和跳火装置,所述燃气进气管道与跳火装置内部连通。与现有技术相比,本技术跳火装置将传统的火束模式,升级为与实际跳火过程蔓延情况相符的蔓延模式,使消防训练更结合实际情况,有效的解决了机舱顶部过热问题。同时可实现对训练装置的自动控制,提高了训练的安全性和可靠性。

技术研发人员:牛雪民,张航挺,张圣辉,张音,林然,程晶晶,陈新齐,张立华,张萌

受保护的技术使用者:中国民航科学技术研究院

技术研发日:20240417

技术公布日:2024/12/17

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!