一种推推夹的制作方法

本技术涉及办公用品,更确切地说涉及一种推推夹。

背景技术:

1、文件管理过程中通常需要使用夹子对文件进行整合分类,现在常用的夹子为凤尾夹,在夹文件时,需先将凤尾夹上的凤尾结构扳开,再下压夹紧,取凤尾夹时,同样先将凤尾结构扳开,再下压打开,操作不便;且凤尾夹的凤尾结构与夹体结构相互独立,导致整个凤尾夹结构不够紧凑,不利于收纳文件,且凤尾结构展开后会妨碍文件翻阅。因此,有方案提出了一种推推夹来整合文件,推推夹包括有外夹和内夹,内夹被夹持在外夹内,在使用时推出外夹内的内夹,将整理好的纸张边沿通过内夹的开口放入内夹,然后推动外夹即可使得内夹和纸张边沿均夹持于外夹内,轻松完成纸张的装订。

2、如,公开号为:cn218399960u的实用新型专利,公开了一种推压式文件夹,其包括夹套和夹体,夹套包括两个夹板,两个夹板均包括支撑端和开口端,两个支撑端通过一支撑件连接,两个开口端形成第一夹持口,两个夹板及支撑件共同限定出一夹持腔;夹体包括相对设置的第一夹臂及第二夹臂,第一夹臂与第二夹臂均包括连接端和夹持端,两个连接端通过一连接件连接,两个夹持端形成第二夹持口,且两者能够相互分离和收拢以改变第二夹持口大小;夹套与夹体上设有相互配合的滑动结构,且第一夹持口与第二夹持口朝向一致,夹体能够由第一夹持口滑入夹持腔内,并由两个夹板为两个夹臂的夹持端提供相互靠近的收拢压力。该技术方案中,通过夹套和夹体的配合,夹套与夹体进行相对滑动即能实现对文件的夹持,虽然在使用上较凤尾夹更为省力,但是该夹体通过两个夹持端形成第二夹持口,第二夹持口用于夹持纸张,两个夹持端需要通过外力作用相互分离以增大第二夹持口的大小,使得第二夹持口的大小足够放入纸张,夹体的第二夹持口较小,使用较为费力。

技术实现思路

1、本实用新型要解决的技术问题是,提供一种推推夹,该推推夹的内夹开口角度较大,使得纸张边沿容易放入内夹,且外夹开口与内夹适配,内夹不易从外夹开口处掉落,使用省力方便。

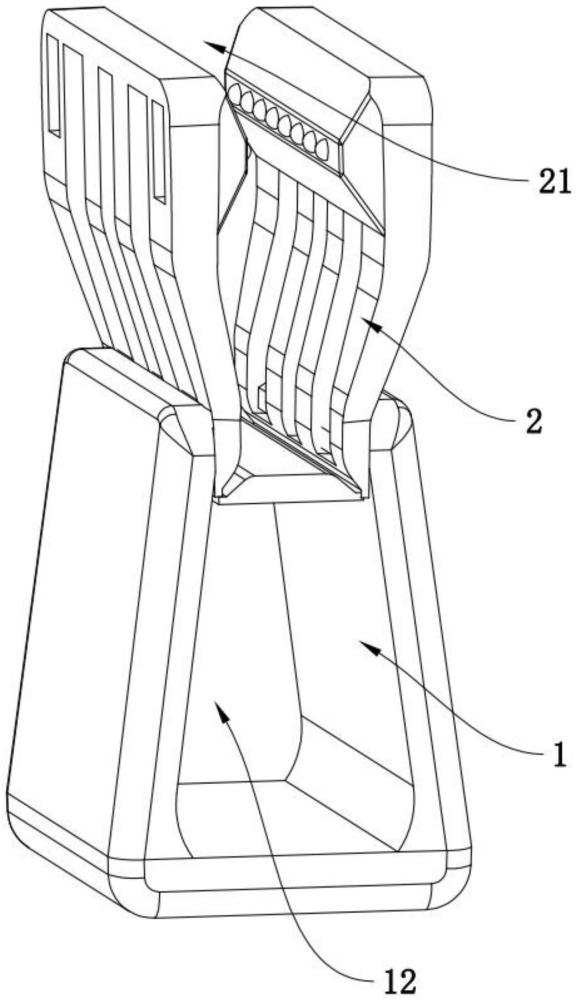

2、本实用新型提供一种推推夹,包括外夹和内夹,所述外夹包括第一开口和第一夹持腔,所述内夹可被第一开口夹持,并通过第一开口可进出第一夹持腔,所述内夹包括左右两个对称的外侧壁,所述外夹包括左右两个对称的内侧壁,每个外侧壁均包括依次连接的第一连接段、第二连接段和第三连接段,每个内侧壁均包括第四连接段和第五连接段,所述第四连接段位于第一开口处,同侧的第四连接段与第五连接段之间形成有第一夹角,同侧的第二连接段与第三连接段之间形成有第二夹角,所述第一夹角与第二夹角的角度相同。

3、本技术方案中,内夹的外侧壁与外夹的内侧壁配合以使得内夹能够被推入外夹内,内夹的每个外侧壁上均设有依次连接的第一连接段、第二连接段和第三连接段,即第一连接段、第二连接段和第三连接段均于内夹上对称设置有两个,两个第一连接段相对形成内夹的开口,纸张边沿能够通过两个第一连接段之间的开口进入内夹,外夹的每个内侧壁上均设有第四连接段和第五连接段,即第四连接段和第五连接段均于外夹上对称设置有两个,两个第四连接段相对形成外夹的开口,即第一开口,内夹通过第一开口能够被推入外夹的第一夹持腔内,以对纸张文件进行固定;本方案中通过设置外夹同侧的第四连接段与第五连接段之间形成有第一夹角,内夹同侧的第二连接段和第三连接段之间形成有第二夹角,内夹由第一夹持腔内推出至第一开口处,设置第一夹角与第二夹角的角度相同,能够避免第四连接段抵靠第二连接段,从而防止第二连接段受力向内倾斜而使内夹的开口变小。

4、作为优选的,所述第一夹角的角度范围为150°-170°,所述第二夹角的角度范围为150°-170°。本技术方案中,当第一夹角与第二夹角的角度均小于150°时,第一开口对内夹的夹持固定效果较差,内夹容易脱离外夹,造成使用不便的问题;当第一夹角与第二夹角的角度均大于170°时,不仅内夹因第二连接段的影响而开口角度较小,而且内夹的第二连接段受外夹的第四连接段向内的作用力而向内倾斜使内夹的开口变小,内夹的两个第一连接段容易相撞,失去内夹张口的效果,使用较为吃力。

5、作为优选的,所述第一夹角的角度为165°,所述第二夹角的角度为165°。本技术方案中,设置第一夹角和第二夹角的角度均为165°,不仅使得内夹不易脱离外夹,而且内夹的开口角度较大,使得纸张边沿容易放入内夹,使用省力方便。

6、作为优选的,所述第三连接段与第四连接段的长度比例范围为1.04-1.25。本技术方案中,当第三连接段与第四连接段的长度比例小于1.04时,第四连接段会与部分第二连接段抵接,该部分第二连接段靠近第三连接段,该部分第二连接段会受到第四连接段向内的压力,使得内夹的开口变小;当第三连接段与第四连接段的长度比例大于1.04时,第二连接段不受第四连接段向内的压力,因此内夹的开口不受影响;当第三连接段与第四连接段的长度比例大于1.25时,第三连接段容易从第四连接段处滑出,从而导致内夹容易脱离外夹;因此,本方案设置第三连接段与第四连接段的长度比例范围为1.04-1.25,不仅使得内夹不易脱离外夹,而且内夹的开口角度不受影响。

7、作为改进,所述第一夹角的角度为165°,所述第二夹角的角度为165°,所述第三连接段与第四连接段的长度比例为1.125。本技术方案中,设置第一夹角和第二夹角的角度均为165°,并且第三连接段与第四连接段的长度比例为1.125,不仅使得内夹不易脱离外夹,而且内夹的开口角度较大,使得纸张边沿容易放入内夹,使用省力方便。

8、作为改进,所述第四连接段为直线段。本技术方案中,第四连接段设置于外夹的第一开口处,并且外夹的两个第四连接段之间形成为第一开口,若设置外夹的第四连接段为弧线段,则第四连接段为一个向内侧凸起的弧线段,在夹持内夹尾端时会对内夹有向内的压力,使得内夹的开口角度变小,因此本方案设置第四连接段为直线段,使得第一开口在夹持内夹尾端时避免对内夹的开口角度造成影响。

9、作为改进,所述第三连接段为直线段,本技术方案中,第三连接段设置于内夹的尾端,内夹通过第三连接段被夹持于外夹内,若设置内夹的第三连接段为向内凸起的弧线端,则对内夹的开口角度无影响,若设置内夹的第三连接段为向外凸起的弧线段,则在第三连接段受到夹持组用力时会与外夹的第一开口顶推,使得第一开口对内夹有向内的压力,使得内夹的开口角度变小,因此本方案设置第三连接段为直线段,使得第一开口在夹持内夹尾端时避免对内夹的开口角度造成影响。

10、作为改进,所述第二连接段与第三连接段之间设置有第一弧形段,所述第二连接段与第三连接段通过第一弧形段连接。本技术方案中,设置第二连接段与第三连接段之间通过第一弧线段连接,在内夹被推入外夹内的过程中,外夹的第一开口先经第三连接段至第一弧形段,再由第一弧形段至第二连接段,从而容纳整个内夹,第一弧形段在推入过程中有缓冲导向作用,使得推入过程更为顺畅省力。

技术特征:

1.一种推推夹,包括外夹(1)和内夹(2),所述外夹(1)包括第一开口(11)和第一夹持腔(12),所述内夹(2)可被第一开口(11)夹持,并通过第一开口(11)可进出第一夹持腔(12),所述内夹(2)包括左右两个对称的外侧壁,所述外夹(1)包括左右两个对称的内侧壁,其特征在于,每个外侧壁均包括依次连接的第一连接段(23)、第二连接段(24)和第三连接段(25),每个内侧壁均包括第四连接段(13)和第五连接段(14),所述第四连接段(13)位于第一开口(11)处,同侧的第四连接段(13)与第五连接段(14)之间形成有第一夹角(15),同侧的第二连接段(24)与第三连接段(25)之间形成有第二夹角(26),第一夹角(15)与第二夹角(26)的角度相同。

2.根据权利要求1所述的一种推推夹,其特征在于,所述第一夹角(15)的角度范围为150°-170°,所述第二夹角(26)的角度范围为150°-170°。

3.根据权利要求1或2所述的一种推推夹,其特征在于,所述第一夹角(15)的角度为165°,所述第二夹角(26)的角度为165°。

4.根据权利要求1所述的一种推推夹,其特征在于,所述第三连接段(25)与第四连接段(13)的长度比例范围为1.04-1.25。

5.根据权利要求4所述的一种推推夹,其特征在于,所述第一夹角(15)的角度为165°,所述第二夹角(26)的角度为165°,所述第三连接段(25)与第四连接段(13)的长度比例为1.125。

6.根据权利要求1所述的一种推推夹,其特征在于,所述第四连接段(13)为直线段。

7.根据权利要求1或6所述的一种推推夹,其特征在于,所述第三连接段(25)为直线段。

8.根据权利要求1所述的一种推推夹,其特征在于,所述第二连接段(24)与第三连接段(25)之间设置有第一弧形段(27),所述第二连接段(24)与第三连接段(25)通过第一弧形段(27)连接。

技术总结

本技术公开了一种推推夹,包括外夹和内夹,所述外夹包括第一开口和第一夹持腔,所述内夹可被第一开口夹持,并通过第一开口可进出第一夹持腔,内夹的每个外侧壁均包括依次连接的第一连接段、第二连接段和第三连接段,外夹的每个内侧壁均包括第四连接段和第五连接段,所述第四连接段位于第一开口处,同侧的第四连接段与第五连接段之间形成有第一夹角,同侧的第二连接段与第三连接段之间形成有第二夹角,所述第一夹角与第二夹角的角度相同,该推推夹的内夹开口角度较大,使得纸张边沿容易放入内夹,且外夹开口与内夹适配,内夹不易从外夹开口处掉落,使用省力方便。

技术研发人员:常少闯,陈允寿

受保护的技术使用者:得力集团有限公司

技术研发日:20230712

技术公布日:2024/1/22

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!