一种大视场大相对孔径的天文望远镜光学系统

1.本发明涉及望远镜光学系统,具体涉及一种大视场大相对孔径的天文望远镜光学系统。

背景技术:

2.天文望远镜是观测空间目标的重要工具,其能够搜索、探测、定位并连续跟踪天体及人造空间目标,在天文学、空间目标监视等领域具有广阔的应用前景。

3.天文望远镜搜索并发现目标的能力取决于其光学系统的视场,而对空间目标的探测能力取决于其光学系统的口径。在探测器靶面尺寸一定的情况下,越大的视场就会有越小的焦距,而小焦距的光学系统若要满足探测能力,则需要大的口径,大视场、大相对孔径的需求大大提高了天文望远镜光学系统的设计实现难度。

4.目前天文望远镜光学系统通常采用反射式及透射式两种结构,反射式光学系统难以实现同时满足大视场、大口径需求;透射式光学系统需要特殊光学材料校正色差,同时长度较长,体积重量较大,成本较高。

技术实现要素:

5.本发明的目的是解决现有天文望远镜光学系统或是难以实现同时满足大视场、大口径需求,或是需要特殊光学材料校正色差,同时长度较长、体积重量较大、成本较高的不足之处,而提供一种大视场大相对孔径的天文望远镜光学系统。

6.为了解决上述现有技术所存在的不足之处,本发明提供了如下技术解决方案:

7.一种大视场大相对孔径的天文望远镜光学系统,其特殊之处在于:包括沿光路依次同轴设置的第一透镜、第二透镜、第三透镜和第四透镜;

8.所述第一透镜为施密特校正镜,用于对入射光线进行汇聚,并对第二透镜反射光线进行汇聚;所述第二透镜为曼金镜,用于对第一透镜第一次出射光线进行反射并汇聚;所述第一透镜、第二透镜构成主光学系统;

9.所述第三透镜、第四透镜位于第一透镜远离第二透镜的一侧,构成后校正镜组,用于对第一透镜第二次出射光线的球差与色差进行校正,并且将第一透镜第二次出射光线汇聚到相机靶面上。

10.进一步地,所述第一透镜、第二透镜均为凹凸透镜。

11.进一步地,所述第三透镜、第四透镜均为凹凸透镜,所述后校正镜组的倍率小于1,使成像良好并结构紧凑。

12.进一步地,所述第四透镜为正光焦度胶合镜,包括一个双凸透镜和一个双凹透镜。

13.进一步地,所述第一透镜的厚度为35mm,第一次光线入射面球面曲率半径为566.2mm,第一次光线出射面球面曲率半径为2442.3mm;

14.所述第二透镜厚度为30mm,光线入射面球面曲率半径为-437.517mm,光线反射面球面曲率半径为-756.1mm;

15.所述第三透镜的厚度为25mm,光线入射面球面曲率半径为128.12mm,光线出射面球面曲率半径为149.28mm;

16.所述第四透镜厚度为27.68mm,光线入射面球面曲率半径为111.69mm,光线出射面球面曲率半径为396.3mm,双凸透镜和双凹透镜之间胶合面曲率半径为-524.4mm。

17.进一步地,所述第一透镜、第二透镜之间相距259.8mm,第一透镜、第三透镜之间相距5mm,第三透镜、第四透镜之间相距0.5mm;在上述设置的光焦度分配下,所述天文望远镜光学系统成像最好。

18.进一步地,所述第一透镜、第二透镜均采用jgs-1,所述第三透镜采用h-k8,所述第四透镜采用h-k9l、h-zf3。采用jgs-1为大口径透射元件材料;其余材料均为常用材料,有利于保证性能的前提下降低成本。

19.与现有技术相比,本发明的有益效果是:

20.本发明一种大视场大相对孔径的天文望远镜光学系统,包括第一透镜与第二透镜组成的主光学系统、第三透镜与第四透镜组成的后校正镜组;本发明采用施密特镜加曼金镜的结构形式,实现大视场、大相对孔径光学系统设计,成像质量良好,结构简单,具有可靠性和稳定性高的优点,适用于高分辨率4096

×

4096,像元尺寸9μm

×

9μm的大靶面可见光探测器;本发明相对于现有天文望远镜光学系统长度较短,体积重量较小,并且成本较低。

附图说明

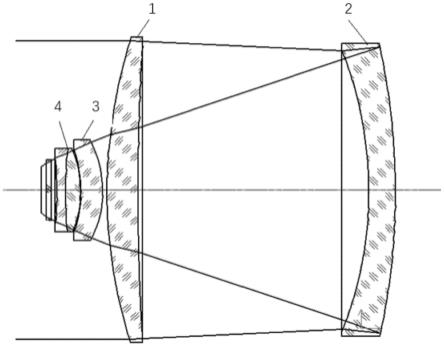

21.图1为本发明一种大视场大相对孔径的天文望远镜光学系统一个实施例的结构示意图;

22.图2为图1实施例空间频率为56lp/mm时的mtf曲线图;

23.图3为图1实施例的包围圆能量曲线;

24.图4为图1实施例的畸变曲线。

25.附图标记说明如下:1-第一透镜;2-第二透镜;3-第三透镜;4-第四透镜。

具体实施方式

26.下面结合附图和示例性实施例对本发明作进一步地说明。

27.参照图1,一种大视场大相对孔径的天文望远镜光学系统,包括沿光路依次同轴设置的第一透镜1、第二透镜2、第三透镜3和第四透镜4,具体参数如表1所示:

28.表1

[0029][0030][0031]

第一透镜1为施密特校正镜,用于对入射光线进行汇聚,并对第二透镜2反射光线进行汇聚,第一透镜1第一次光线入射面为球面且为凸面,第一透镜1第一次光线出射面为非球面且为凹面;所述第二透镜2为曼金镜,用于对第一透镜1第一次出射光线进行反射并汇聚,第二透镜2光线入射面为非球面且为凹面,第二透镜2光线反射面为球面且为凸面。第一透镜1、第二透镜2构成主光学系统。

[0032]

第三透镜3光线入射面为非球面且为凸面,第三透镜3出射面为球面且为凹面;所述第四透镜4为正光焦度胶合镜,包括一个双凸透镜和一个双凹透镜;第三透镜3、第四透镜4构成后校正镜组,用于对第一透镜1第二次出射光线的球差与色差进行校正,并且将第一透镜1第二次出射光线汇聚到相机靶面上,后校正镜组的倍率小于1。

[0033]

本实施例中,第一透镜1、第二透镜2之间相距259.8mm,第一透镜1、第三透镜3之间相距5mm,第三透镜3、第四透镜4之间相距0.5mm。

[0034]

本发明天文望远镜光学系统焦距350mm,f数为1.045,视场6

°×6°

,适用于高分辨率4096

×

4096,像元尺寸9μm

×

9μm的大靶面可见光相机,周长400.5mm。

[0035]

参照图2至图4,本发明天文望远镜光学系统在空间频率为56lp/mm时的mtf优于0.68,80%包围圆能量集中于1个像元内,畸变小于0.1,具有较好的成像质量,满足对空间目标观测要求。

[0036]

以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制,对于本领域的普通专业技术人员来说,可以对前述各实施例所记载的具体技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明所

保护技术方案的范围。

技术特征:

1.一种大视场大相对孔径的天文望远镜光学系统,其特征在于:包括沿光路依次同轴设置的第一透镜(1)、第二透镜(2)、第三透镜(3)和第四透镜(4);所述第一透镜(1)为施密特校正镜,用于对入射光线进行汇聚,并对第二透镜(2)反射光线进行汇聚;所述第二透镜(2)为曼金镜,用于对第一透镜(1)第一次出射光线进行反射并汇聚;所述第一透镜(1)、第二透镜(2)构成主光学系统;所述第三透镜(3)、第四透镜(4)位于第一透镜(1)远离第二透镜(2)的一侧,构成后校正镜组,用于对第一透镜(1)第二次出射光线的球差与色差进行校正,并且将第一透镜(1)第二次出射光线汇聚到相机靶面上。2.根据权利要求1所述的一种大视场大相对孔径的天文望远镜光学系统,其特征在于:所述第一透镜(1)、第二透镜(2)均为凹凸透镜。3.根据权利要求2所述的一种大视场大相对孔径的天文望远镜光学系统,其特征在于:所述第三透镜(3)、第四透镜(4)均为凹凸透镜,所述后校正镜组的倍率小于1。4.根据权利要求3所述的一种大视场大相对孔径的天文望远镜光学系统,其特征在于:所述第四透镜(4)为正光焦度胶合镜,包括一个双凸透镜和一个双凹透镜。5.根据权利要求4所述的一种大视场大相对孔径的天文望远镜光学系统,其特征在于:所述第一透镜(1)的厚度为35mm,第一次光线入射面球面曲率半径为566.2mm,第一次光线出射面球面曲率半径为2442.3mm;所述第二透镜(2)厚度为30mm,光线入射面球面曲率半径为-437.517mm,光线反射面球面曲率半径为-756.1mm;所述第三透镜(3)的厚度为25mm,光线入射面球面曲率半径为128.12mm,光线出射面球面曲率半径为149.28mm;所述第四透镜(4)厚度为27.68mm,光线入射面球面曲率半径为-111.69mm,光线出射面球面曲率半径为396.3mm,双凸透镜和双凹透镜之间胶合面曲率半径为-524.4mm。6.根据权利要求5所述的一种大视场大相对孔径的天文望远镜光学系统,其特征在于:所述第一透镜(1)、第二透镜(2)之间相距259.8mm,第一透镜(1)、第三透镜(3)之间相距5mm,第三透镜(3)、第四透镜(4)之间相距0.5mm。7.根据权利要求1至6任一所述的一种大视场大相对孔径的天文望远镜光学系统,其特征在于:所述第一透镜(1)、第二透镜(2)均采用jgs-1,所述第三透镜(3)采用h-k8,所述第四透镜(4)采用h-k9l、h-zf3。

技术总结

本发明涉及望远镜光学系统,具体涉及一种大视场大相对孔径的天文望远镜光学系统,用于解决现有天文望远镜光学系统或是难以实现同时满足大视场、大口径需求,或是需要特殊光学材料校正色差,同时长度较长、体积重量较大、成本较高的不足之处。该大视场大相对孔径的天文望远镜光学系统包括第一透镜与第二透镜组成的主光学系统、第三透镜与第四透镜组成的后校正镜组;本发明采用施密特镜加曼金镜的结构形式,实现大视场、大相对孔径光学系统设计,成像质量良好,结构简单,具有可靠性和稳定性高的优点;本发明相对于现有天文望远镜光学系统长度较短,体积重量较小,并且成本较低。并且成本较低。并且成本较低。

技术研发人员:姜凯 郝伟 李治国 阮萍 郭治理 江波

受保护的技术使用者:中国科学院西安光学精密机械研究所

技术研发日:2022.05.30

技术公布日:2022/9/13

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1