一种放射性核废料玻璃固化用白色玻璃微珠火抛用的隔离剂及其制备的制作方法

本发明涉及玻璃微珠制备,尤其涉及一种放射性核废料玻璃固化用白色玻璃微珠火抛用的隔离剂及其制备。

背景技术:

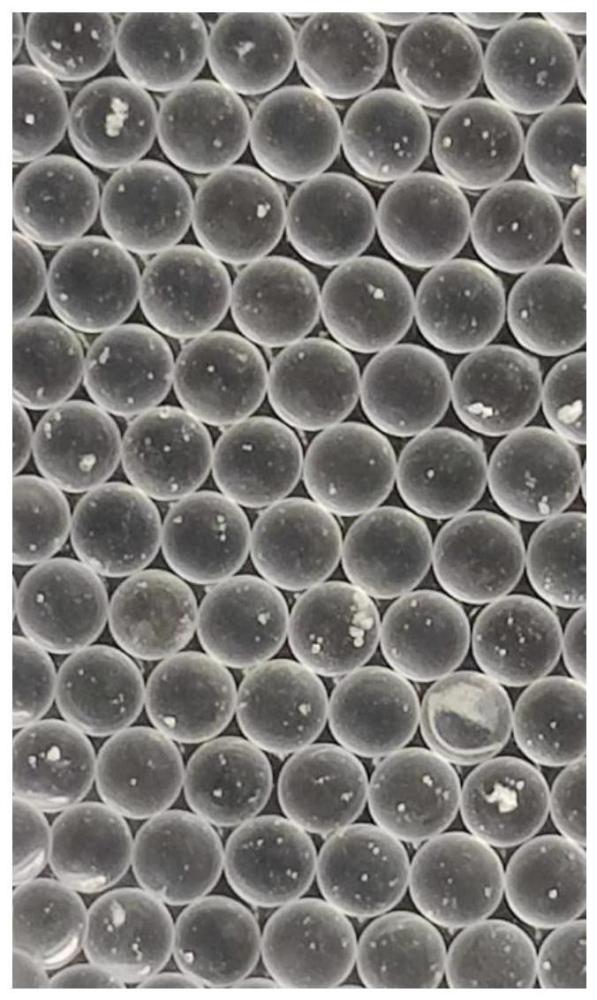

1、玻璃珠通过模具压制、破碎、火抛和清洗烘干等过程进行制备,其中火抛中使用隔离剂进行玻璃珠坯的隔离,避免玻璃珠粘结在火抛管中,同时避免玻璃珠之间粘连。

2、碳在高温下可以增加玻璃珠之间光滑度,现有技术一般通过在隔离剂中引入石墨来增加玻璃珠之间的光滑度。但是,石墨的引入往往会让白色玻璃珠表面呈现暗色。

3、公开号为cn114014529a的中国专利公开了一种硼硅酸盐玻璃珠火抛用的隔离剂,所述隔离剂由以质量百分比计的以下组分组成:氧化铝粉10-60%,石英砂30-80%,食盐3-0.5%,氧化铈粉1-3%,氧化镁粉1-3%。上述隔离剂能够保证在实际火抛过程中硼硅酸盐玻璃珠坯与隔离剂在高温接触时不会有杂质引入玻璃珠,使得硼硅酸盐玻璃珠成品成分能够达到所要求的成分指标。虽然其记载了通过设计隔离剂原料粒度级配,并调整至适当的隔离剂粉末安息角,保证在使用过程中隔离剂具有良好的流动性,降低了火抛炉滚筒玻璃珠粘结在一起的可能性,提高了火抛的工作效率。但是,使得利用上述隔离剂制备的玻璃珠中依然存在大玻璃珠与小玻璃珠粘连成双胞胎、三胞胎等情况。

技术实现思路

1、有鉴于此,本发明的目的在于提供一种放射性核废料玻璃固化用白色玻璃微珠火抛用的隔离剂及其制备。本发明提供的放射性核废料玻璃固化用白色玻璃微珠火抛用的隔离剂能够进一步降低玻璃珠中双胞胎和三胞胎的出现。

2、为了实现上述发明目的,本发明提供以下技术方案:

3、本发明提供了一种放射性核废料玻璃固化用白色玻璃微珠火抛用的隔离剂,包括以下质量分数的组分:

4、氧化铝粉10~70%,石英砂20~90%,氧化铈粉1~3%,白面粉1~6%。

5、优选地,所述隔离剂的含水量小于1%。

6、本发明还提供了上述技术方案所述的放射性核废料玻璃固化用白色玻璃微珠火抛用的隔离剂的制备方法,包括以下步骤:

7、将氧化铝粉、石英砂、氧化铈粉和白面粉混合,进行研磨,得到细粉料;

8、将所述细粉料进行烘烤,得到所述放射性核废料玻璃固化用白色玻璃微珠火抛用的隔离剂。

9、优选地,所述氧化铝粉的粒径为140~200目。

10、优选地,所述石英砂的粒径为40~140目。

11、优选地,所述氧化铈粉的粒径为180~220目。

12、优选地,所述白面粉的粒径为325目。

13、优选地,所述烘烤的温度为80~120℃。

14、优选地,所述烘烤后,还包括进行球磨;所述球磨得到的物料的粒径为200目以下。

15、本发明提供了一种放射性核废料玻璃固化用白色玻璃微珠火抛用的隔离剂,包括以下质量分数的组分:氧化铝粉10~70%,石英砂20~90%,氧化铈粉1~3%,白面粉1~6%。

16、本发明的隔离剂通过引入白色面粉,既可以保护白色珠子本身颜色;又可以使玻璃珠坯充分分离,从而避免粘连,进而减少玻璃珠坯火抛过程中双胞胎、三胞胎等火抛玻璃珠产品的出现;另外,避免了隔离剂中主要化学元素引入到玻璃珠产品表面,增加了玻璃珠产品的成分稳定性。

技术特征:

1.一种放射性核废料玻璃固化用白色玻璃微珠火抛用的隔离剂,其特征在于,包括以下质量分数的组分:

2.根据权利要求1所述的隔离剂,其特征在于,所述隔离剂的含水量小于1%。

3.权利要求1~2任一项所述的放射性核废料玻璃固化用白色玻璃微珠火抛用的隔离剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

4.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,所述氧化铝粉的粒径为140~200目。

5.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,所述石英砂的粒径为40~140目。

6.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,所述氧化铈粉的粒径为180~220目。

7.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,所述白面粉的粒径为325目。

8.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,所述烘烤的温度为80~120℃。

9.根据权利要求3或8所述的制备方法,其特征在于,所述烘烤后,还包括进行球磨;所述球磨得到的物料的粒径为200目以下。

技术总结

本发明属于玻璃微珠制备技术领域,提供了一种放射性核废料玻璃固化用白色玻璃微珠火抛用的隔离剂及其制备。本发明提供了一种放射性核废料玻璃固化用白色玻璃微珠火抛用的隔离剂,包括以下质量分数的组分:氧化铝粉10~70%,石英砂20~90%,氧化铈粉1~3%,白面粉1~6%。本发明的隔离剂通过引入白色面粉,既可以保护白色珠子本身颜色,又可以避免玻璃珠火抛过程中双胞胎、三胞胎等火抛玻璃珠产品的出现,同时避免了隔离中主要化学元素引入到玻璃珠产品表面,增加了玻璃珠产品的成分稳定性。

技术研发人员:朱永昌,焦云杰,杨德博,崔竹,岳汉威,赵永祥,赵鲲,齐建平,董炫疆,王东宇,郭建峰,杜瞻远

受保护的技术使用者:中国建筑材料科学研究总院有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/2/29

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!