多细胞共培养装置

1.本实用新型涉及生物细胞培养领域,具体涉及一种多细胞共培养装置。

背景技术:

2.细胞微环境分为免疫微环境、微生物微环境、微循环微环境以及代谢微环境;在基础研究中,微环境的课题设计以及器材要求十分严格。微环境中不仅涉及中心研究细胞,与课题相关的其他细胞也种类繁多,如器官固有细胞、间质细胞(血管内皮细胞、成纤维细胞等),免疫细胞(t细胞、b细胞、巨噬细胞等)共同参与微环境的构建。

3.而目前大部分研究由于实验器材的限制仅仅只能同时研究两种细胞之间的关系或更简化为一种细胞与另一种细胞上清之间相互作用,这可能会得出片面的结果或结论,市面上涉及两种细胞共培养的细胞培养装置,这不能完全满足微环境复杂细胞体系的研究。

4.因此在细胞微环境的研究中亟需设计一款适用于多细胞相互作用细胞培养装置,以更为全面的为微环境中细胞之间的相互作用提供平台。

技术实现要素:

5.为了较为全面的模拟体内多细胞之间的相互影响或药物干预的病理生理微环境,提供了一种多细胞共培养装置;本实用新型利用聚碳酸酯有孔膜将细胞培养皿分成细胞不可穿透但培养基可以渗透的多个培养区域,构造非接触共培养环境,体外实验更加贴近于体内研究的环境,以便探索多细胞相互作用的机制,为细胞微环境的研究提供技术支持。

6.为实现上述目的,本实用新型所设计一种多细胞共培养装置,包括培养器,所述培养器包括上部开口的培养盒和配套设置的上盖,所述培养盒底部内壁上设置有分隔膜,所述分隔膜在培养盒形成封闭的分隔框,所述分隔框将培养盒分隔成内外两个部分,分别为外部区域和内部区域;所述外部区域内间隔设置有多个隔断墙,隔断墙将外部区域分隔成多个培养区。

7.进一步地,所述培养盒的外形与分隔框的外形相同。

8.再进一步地,所述培养盒为圆形或方形。

9.再进一步地,所述隔断墙两端分别设置在培养盒内壁和分隔框外壁上。

10.再进一步地,所述隔断墙包括中间的卡柱,所述卡柱两端卡在隔离卡槽内,两个隔离卡槽分别固定在在培养盒内壁和分隔框外壁上。

11.再进一步地,所述隔离卡槽呈u型。

12.再进一步地,所述培养盒为培养皿,所述分隔框与培养盒的外壁同心,所述分隔框的半径为所述培养盒外径的一半。

13.再进一步地,所述隔断墙的个数为6个。

14.再进一步地,所述隔断墙分别以0

°

,60

°

,90

°

,180

°

,270

°

,300

°

排列分布。

15.再进一步地,所述分隔膜为聚碳酸酯孔膜;所述卡柱是由聚碳酸酯孔膜构成的长

方形;所述聚碳酸酯孔膜孔径小于3μm。

16.本实用新型的有益效果:

17.1.本实用新型通过使用卡扣灵活的设计多种细胞的共培养实验,研究细胞微环境,期间可清晰的观察两区域细胞状态,可用于复杂细胞体系研究。

18.2.本实用新型通过聚碳酸酯有孔膜隔离两侧细胞,孔径小于3um,利用活动性卡扣设计控制共培养的细胞种类及数目,实现灵活有选择性的多细胞共培养。

附图说明

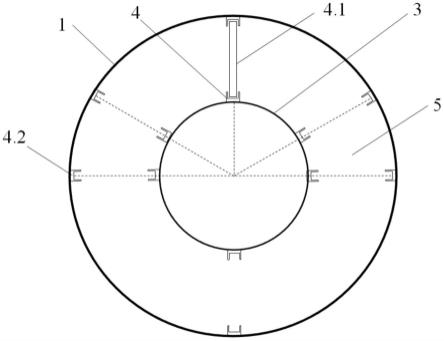

19.图1为培养盒的俯视图;

20.图2为多细胞共培养装置的外形图;

21.图3为隔断墙的示意图;

22.图4为卡柱的示意图;

23.图中,培养盒1、上盖2、分隔膜3、隔断墙4、卡柱4.1、隔离卡槽4.2、培养区5。

具体实施方式

24.下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步的详细描述,以便本领域技术人员理解。

25.如图1~4所示的多细胞共培养装置,包括培养皿,培养皿包括上部开口的培养盒1和配套设置的上盖2,培养盒1底部内壁上设置有分隔膜3,分隔膜3在培养盒1形成封闭的圆形分隔框,分隔框与培养盒1的外壁同心,分隔框的半径为所述培养盒1外径的一半;

26.分隔框将培养盒1分隔成内外两个部分,分别为外部区域和内部区域;所述外部区域内间隔设置有6个隔断墙4,隔断墙4分别以0

°

,60

°

,90

°

,180

°

,270

°

,300

°

排列分布;隔断墙4将外部区域分隔成6个培养区5;

27.隔断墙4包括中间的卡柱4.1,卡柱4.1两端卡在u型的隔离卡槽4.2内,两个隔离卡槽4.2分别固定在在培养盒1内壁和分隔框外壁上。

28.上述分隔膜3为聚碳酸酯孔膜;卡柱4.1是由聚碳酸酯孔膜构成的长方形;该聚碳酸酯孔膜孔径小于3μm。

29.其它未详细说明的部分均为现有技术。尽管上述实施例对本实用新型做出了详尽的描述,但它仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部实施例,人们还可以根据本实施例在不经创造性前提下获得其他实施例,这些实施例都属于本实用新型保护范围。

技术特征:

1.一种多细胞共培养装置,包括培养器,其特征在于:所述培养器包括上部开口的培养盒(1)和配套设置的上盖(2),所述培养盒(1)底部内壁上设置有分隔膜(3),所述分隔膜(3)在培养盒(1)形成封闭的分隔框,所述分隔框将培养盒(1)分隔成内外两个部分,分别为外部区域和内部区域;所述外部区域内间隔设置有多个隔断墙(4),隔断墙(4)将外部区域分隔成多个培养区(5)。2.根据权利要求1所述多细胞共培养装置,其特征在于:所述培养盒(1)的外形与分隔框的外形相同。3.根据权利要求1或2所述多细胞共培养装置,其特征在于:所述培养盒(1)为圆形或方形。4.根据权利要求3所述多细胞共培养装置,其特征在于:所述隔断墙(4)两端分别设置在培养盒(1)内壁和分隔框外壁上。5.根据权利要求4所述多细胞共培养装置,其特征在于:所述隔断墙(4)包括中间的卡柱(4.1),所述卡柱(4.1)两端卡在隔离卡槽(4.2)内,两个隔离卡槽(4.2)分别固定在培养盒(1)内壁和分隔框外壁上。6.根据权利要求5所述多细胞共培养装置,其特征在于:所述隔离卡槽(4.2)呈u型。7.根据权利要求4~6任意一项所述多细胞共培养装置,其特征在于:所述培养盒(1)为培养皿,所述分隔框与培养盒(1)的外壁同心,所述分隔框的半径为所述培养盒(1)外径的一半。8.根据权利要求7所述多细胞共培养装置,其特征在于:所述隔断墙(4)的个数为6个。9.根据权利要求8所述多细胞共培养装置,其特征在于:所述隔断墙(4)分别以0

°

,60

°

,90

°

,180

°

,270

°

,300

°

排列分布。10.根据权利要求5所述多细胞共培养装置,其特征在于:所述分隔膜(3)为聚碳酸酯孔膜;所述卡柱(4.1)是由聚碳酸酯孔膜构成的长方形;所述聚碳酸酯孔膜孔径小于3μm。

技术总结

本实用新型公开了一种多细胞共培养装置,包括培养器,所述培养器包括上部开口的培养盒和配套设置的上盖,所述培养盒底部内壁上设置有分隔膜,所述分隔膜在培养盒形成封闭的分隔框,所述分隔框将培养盒分隔成内外两个部分,分别为外部区域和内部区域;所述外部区域内间隔设置有多个隔断墙,隔断墙将外部区域分隔成多个培养区。本实用新型通过使用卡扣灵活的设计多种细胞的共培养实验,研究细胞微环境,期间可清晰的观察两区域细胞状态,可用于复杂细胞体系研究。胞体系研究。胞体系研究。

技术研发人员:王璐 孙伊楠 袁响林

受保护的技术使用者:华中科技大学同济医学院附属同济医院

技术研发日:2022.05.31

技术公布日:2022/10/13

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1