一种高效分离内生菌的方法与流程

本发明涉及内生菌培养领域,尤其涉及一种高效分离内生菌的方法。

背景技术:

1、固氮微生物是指通过生命活动,将空气中游离态的氮素直接转变为含氮化合物的微生物。其中根瘤菌-豆科植物的固氮作用已广为人知,但这一过程仅限于豆科植物。如何从复杂的土壤微生物资源库中分离出可与非豆科作物共生的高效固氮菌株,补充作物生长发育所需的氮素,减少农业化肥施用,维持作物健康生长和产量提升,已成为新一轮农业绿色革命的重要方向。

2、限制非豆科作物高效生物固氮的瓶颈是功能菌株的宿主适应性问题。由于植物自身免疫系统的保护,并不是所有从土壤中分离获得的固氮菌均可以与宿主植物形成互利共生关系。通过长期的生物进化,植物已形成完善的多步筛选机制来控制微生物在植物根表、根内和地上部的定植,允许特定有益微生物在植物体内富集,使得作物具有更强的环境适应性和抗胁迫能力。

3、如中国专利公告号,cn113174346b,一种高效分离玉米内生固氮菌的方法,获得的玉米输导组织汁液,可直接用于固体培养基的涂布操作,避免了以往固体植物样品研磨等预处理对固氮菌的机械损伤和多样性下降,同时,一定量的原始玉米输导组织汁液保留在培养基上,有利于固氮菌对新培养基的适应性。

4、但是固氮菌代谢产生的大量有机氮,会污染培养基,影响培养效果,降低产量,且新环境固氮菌对于培养基中的营养物质吸收并不理想。

5、

技术实现要素:

6、本申请实施例通过提供一种高效分离内生菌的方法,解决了现有技术中固氮菌代谢产生的大量有机氮,会污染培养基,影响培养效果,降低产量的问题,利于细胞产生固氮酶,从而提高了固氮菌的固氮能力。

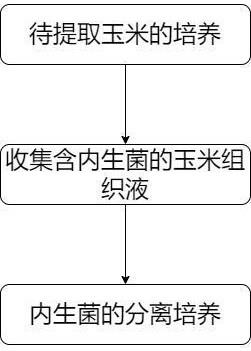

7、本申请实施例提供了一种高效分离内生菌的方法,其特征在于,具体步骤包括:

8、s1、待提取玉米的培养;

9、s2、收集含内生菌的玉米组织液;

10、s3、内生菌的分离培养;

11、步骤s1中玉米应种植在通风良好,地势平坦的土地上,避免在雷雨天气后进行实验,至少间隔一周。

12、步骤s1中玉米需种植在碱性条件的土地中,土壤总有机碳含量不超过7.5g/kg,土壤总氮含量不高于1.5g/kg,土壤硝态氮含量不高于5mg/kg,可以使用各种肥料调节土壤的各类营养含量,土壤含水量不低于30%。

13、在s2中从玉米基部以上的第三-四节茎,除去其表面叶片后用75%酒精棉球清理表面3次以上,集液器收集玉米筛管组织中运输的有机物和活细菌。

14、在s3中将含内生菌的玉米组织液在实验室接种在无氮源的固体培养基上28℃培养3-4天,初步筛选出具有固氮潜力的内生菌,接着挑取初步筛选出的不同的内生菌菌落,在无氮源固体培养基上平板划线分离,继续28℃培养4天,筛选出单个菌落,再持续纯化培养3次。

15、所述无氮源的固体培养基的制备方法为:k2hpo4 1.0g;mgso4·7h2o 0.2g;三价铁柠檬酸盐0.05g;namoo4·2h2o 0.001g;琼脂粉10g,cuso4·5h2o 0.5g;灭菌后的玉米组织液;葡萄糖30g;加水至1l;调节ph至7.0-7.5;后加入酚红指示剂10mg。

16、培养开始时,通入空气,空气中氮气占约78%,第二天,降低氮气的浓度至70%,第三天,降低氮气浓度至50%,第三天结束培养。

17、所述集液器包括左夹板、右夹板、取液装置、转轴、弹簧;

18、所述左夹板包括左握把与左夹持部;所述右夹板包括右握把与右夹持部;

19、所述左夹持部与右夹持部皆开有半圆形槽,当左夹持部与右夹持部闭合时,形成一个用于夹持玉米秆的圆形槽;

20、所述左夹板与右夹板通过转轴活动连接;

21、所述左握把通过弹簧与右握把连接;

22、所述弹簧初始状态为拉伸状态;

23、所述取液装置安装在左夹持部上,且取液装置从左夹持部内伸出至可夹持玉米秆的圆形槽中。

24、所述取液装置包括止吸囊、弹筒、连接杆、针头、隔膜、负压腔、收集囊、穿刺头;

25、所述穿刺头上留有集液口,所述收集囊安装在穿刺头远离集液口的一端,且与集液口连通;

26、所述止吸囊为中空的环状,包围在集液口外周,所述止吸囊与弹筒固定连接;当取液装置未刺入玉米秆时,止吸囊包围封闭集液口;

27、所述弹筒固定连接在负压腔远离止吸囊的一端;

28、所述负压腔内安装有隔膜;

29、所述连接杆一端安装在止吸囊与弹筒连接处,另一端穿过并深入负压腔内;所述连接杆伸入负压腔内的一端上固定安装有针头。

30、集液器还包括弹簧杆;

31、所述取液装置与转轴通过弹簧杆转动连接;

32、所述负压腔内还安装有负压囊、导轨、推送软块、滑块;

33、所述导轨平行安装在负压腔的侧壁上,且与负压腔之间留有空隙;

34、所述负压腔内安装有多个负压囊;所述负压囊一端滑动连接在负压腔的侧壁上,另一端与导轨滑动连接;

35、所述滑块滑动连接在负压腔靠近导轨的侧壁上。

36、所述滑块上安装有多个推送软块;所述动推送软块为弧形软块,弧面背对针头;所述针头在负压腔内的长度不超过负压囊的宽度当滑块带动推送软块向远离针头的方向移动时,被负压囊挤压而变形,当滑块复位带动推送软块向靠近针头的方向移动时;推送软块推动负压囊向针头移动。

37、本申请实施例中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:

38、其一,在培养基中添加cuso4·5h2o,铜元素促进细胞对于铁元素和钼元素的吸收,利于细胞产生固氮酶,从而提高了固氮菌的固氮能力,同时铜元素是细胞大部分酶的重要成分,提高了固氮内生菌的生存能力,加入酚红试剂,可以在固氮酶产生铵类增高ph后变红,提醒调节ph以免造成ph过高,固氮酶活性降低。

39、其二,由于固氮菌死亡后有大量有机氮泄出,影响培养基内无氮源的水平,所以减少培养时间可以减少杂菌的存活率,氮气的浓度减少为防止菌体提早自溶,也能降低后期内生菌的生长速度,以防止积累的有机氮泄出,影响培养基氮源的浓度。

40、其三,设置止吸囊可以防止污染,还能便于控制取液装置的启动与关闭,在停止时已经收集的液体不会泄露;整个装置仅需手动无额外动力,操作简单,结构不复杂,并可以复位重复使用,使用取液装置可以不对玉米造成巨大损伤的情况下提取组织液,负压汲取也可以提高收集量。

41、其四,通过弹簧杆与转轴的配合使用,可以使在更换集液的玉米秆时,针头刺破新的负压囊再次产生负压,从而可以反复使用,节省提取时间,且节省操作步骤,不需要额外操作。

技术实现思路

技术特征:

1.一种高效分离内生菌的方法,其特征在于,具体步骤包括:

2.如权利要求1所述的一种高效分离内生菌的方法,其特征在于,在s2中从玉米基部以上的第三-四节茎,除去其表面叶片后用75%酒精棉球清理表面3次以上,集液器收集玉米筛管组织中运输的有机物和活细菌。

3.如权利要求1所述的一种高效分离内生菌的方法,其特征在于,在s3中将含内生菌的玉米组织液在实验室接种在无氮源的固体培养基上28℃培养3-4天,初步筛选出具有固氮潜力的内生菌,接着挑取初步筛选出的不同的内生菌菌落,在无氮源固体培养基上平板划线分离,继续28℃培养4天,筛选出单个菌落,再持续纯化培养3次。

4.如权利要求3所述的一种高效分离内生菌的方法,其特征在于,所述无氮源的固体培养基的制备方法为:k2hpo4 1.0g;mgso4·7h2o 0.2g;三价铁柠檬酸盐0.05g;namoo4·2h2o0.001g;琼脂粉10g,cuso4·5h2o 0.5g;灭菌后的玉米组织液;葡萄糖30g;加水至1l;调节ph至7.0-7.5;后加入酚红指示剂10mg。

5.如权利要求4所述的一种高效分离内生菌的方法,其特征在于,培养开始时,通入空气,空气中氮气占78%,第二天,降低氮气的浓度至70%,第三天,降低氮气浓度至50%,第三天结束培养。

6.如权利要求2所述的一种高效分离内生菌的方法,其特征在于,所述集液器包括左夹板(1)、右夹板(2)、取液装置(3)、转轴(4)、弹簧(5);

7.如权利要求6所述的一种高效分离内生菌的方法,其特征在于,所述取液装置(3)包括止吸囊(31)、弹筒(32)、连接杆(33)、针头(34)、隔膜(35)、负压腔(36)、收集囊(37)、穿刺头(39);

8.如权利要求6所述的一种高效分离内生菌的方法,其特征在于,集液器还包括弹簧杆(6);

9.如权利要求8所述的一种高效分离内生菌的方法,其特征在于,所述针头(34)在负压腔(36)内的长度不超过负压囊(361)的宽度。

10.如权利要求9所述的一种高效分离内生菌的方法,其特征在于,所述滑块(363)上安装有多个推送软块(362);所述推送软块(362)为弧形软块,弧面背对针头(34);当滑块(363)带动推送软块(362)向远离针头(34)的方向移动时,被负压囊(361)挤压而变形,当滑块(363)复位带动推送软块(362)向靠近针头(34)的方向移动时;推送软块(362)推动负压囊(361)向针头(34)移动。

技术总结

本申请公开了一种高效分离内生菌的方法,涉及内生菌培养技术领域,其步骤包括:S1、待提取玉米的培养;S2、收集含内生菌的玉米组织液;S3、内生菌的分离培养;在培养基中添加CuSO<subgt;4</subgt;·5H<subgt;2</subgt;O,铜元素促进细胞对于铁元素和钼元素的吸收,利于细胞产生固氮酶,从而提高了固氮菌的固氮能力,同时铜元素是细胞大部分酶的重要成分,提高了固氮内生菌的生存能力,加入酚红试剂,可以在固氮酶产生铵类增高ph后变红,提醒调节ph以免造成ph过高,固氮酶活性降低,且能中和五水硫酸铜的颜色。

技术研发人员:苑昊,薛超越

受保护的技术使用者:山东普泽汇生物工程有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!