一种菌液转移装置的制作方法

本技术涉及工程菌培养,尤其涉及一种菌液转移装置。

背景技术:

1、在制备氨基酸时,经常需要培养工程菌,例如d-赖氨酸的制备中,有时需要培养工程菌bl21(de3)/prsf-lysox,菌株接种到摇管后,震荡培养一段时间之后需要转移至摇瓶中进行放大培养,目前在从摇管转移菌液到摇瓶时,通常采用人工转移的方式,然而,由于摇管的管口和药瓶的瓶口均不大,且放大培养经常需要进行大量的摇管到摇瓶转移工作,人员长时间操作后,难以避免会出现操作失误,转移时将菌液洒到摇瓶外。

技术实现思路

1、针对上述缺陷,本实用新型提供一种菌液转移装置,人员将摇管和摇瓶放置后可自动、稳定地进行菌液转移,避免人工操作出现失误的情况。

2、为了实现本实用新型的目的,拟采用以下技术:

3、一种菌液转移装置,包括:

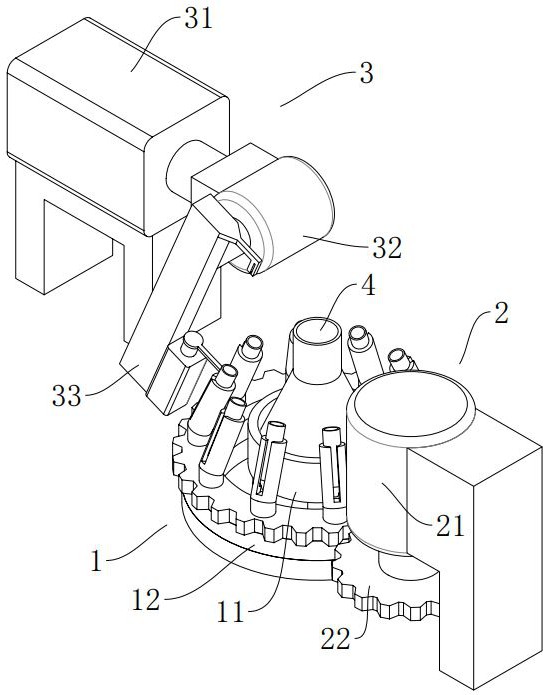

4、放置单元,包括用于放摇瓶的摇瓶槽,摇瓶槽外周侧设有齿圈,齿圈上端面设有圆周阵列的多个用于放摇管的摇管槽,摇管槽外侧开设有贯穿至摇管槽内底壁的竖槽;

5、驱动单元,设于放置单元一端,用于驱动齿圈;

6、转移单元,设于放置单元另一端,用于将摇管从摇管槽取出并将摇管中的菌液倒入摇瓶。

7、进一步,摇瓶槽外周侧设有轴承,齿圈设于轴承上。

8、进一步,摇管槽的轴线与水平面之间设有夹角,且摇管槽的轴线上端指向齿圈的轴线。

9、进一步,夹角大小为60°~80°。

10、进一步,摇管槽内底壁还设有底托,底托呈圆环型,且开设有与竖槽连通的开口。

11、进一步,驱动单元包括支架,支架一侧设有竖直设置的第一旋转电机,其输出轴下端设有与齿圈啮合的齿轮。

12、进一步,转移单元包括第一直线机构,其输出轴一端设有第二旋转电机,第二旋转电机输出轴一端设有转板,转板上端一侧设有横板,横板下方设有一对夹板,转板一侧面下部设有与转板长度方向平行的第二直线机构,其输出轴一端设有与竖槽匹配的插板。

13、进一步,两个夹板之间的间隙比摇管管口的壁厚大0.2mm~1mm。

14、本技术方案的有益效果在于:

15、1、在将菌液从摇管转移到摇瓶时,工作人员只需将摇管和摇瓶放置在放置单元上,而不需要倒菌液,能够避免人工操作出现失误的情况。

16、2、转移单元可以自动获取并稳定地将摇管内的菌液转移到摇瓶,且通过驱动单元可以转动齿圈,使得转移单元能依次将各摇管内的菌液进行转移。

技术特征:

1.一种菌液转移装置,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的菌液转移装置,其特征在于,摇瓶槽(11)外周侧设有轴承(12),齿圈(13)设于轴承(12)上。

3.根据权利要求1所述的菌液转移装置,其特征在于,摇管槽(14)的轴线与水平面之间设有夹角,且摇管槽(14)的轴线上端指向齿圈(13)的轴线。

4.根据权利要求3所述的菌液转移装置,其特征在于,夹角大小为60°~80°。

5.根据权利要求1所述的菌液转移装置,其特征在于,摇管槽(14)内底壁还设有底托(16),底托(16)呈圆环型,且开设有与竖槽(15)连通的开口。

6.根据权利要求1所述的菌液转移装置,其特征在于,驱动单元(2)包括支架,支架一侧设有竖直设置的第一旋转电机(21),其输出轴下端设有与齿圈(13)啮合的齿轮(22)。

7.根据权利要求1所述的菌液转移装置,其特征在于,转移单元(3)包括第一直线机构(31),其输出轴一端设有第二旋转电机(32),第二旋转电机(32)输出轴一端设有转板(33),转板(33)上端一侧设有横板(34),横板(34)下方设有一对夹板(35),转板(33)一侧面下部设有与转板(33)长度方向平行的第二直线机构(36),其输出轴一端设有与竖槽(15)匹配的插板(37)。

8.根据权利要求7所述的菌液转移装置,其特征在于,两个夹板(35)之间的间隙比摇管(5)管口的壁厚大0.2mm~1mm。

技术总结

一种菌液转移装置,包括放置单元、驱动单元、转移单元。放置单元包括用于放摇瓶的摇瓶槽,摇瓶槽外周侧设有齿圈,齿圈上端面设有圆周阵列的多个用于放摇管的摇管槽,摇管槽外侧开设有贯穿至摇管槽内底壁的竖槽。驱动单元设于放置单元一端,用于驱动齿圈。转移单元设于放置单元另一端,用于将摇管从摇管槽取出并将摇管中的菌液倒入摇瓶。该菌液转移装置使得人员将摇管和摇瓶放置后可自动、稳定地进行菌液转移,避免人工操作出现失误的情况。

技术研发人员:肖建,温万清,陈强,任静波

受保护的技术使用者:绵阳晟氏健康科技有限公司

技术研发日:20231016

技术公布日:2024/5/6

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!