器官芯片的制作方法

本技术涉及微流控,尤其涉及一种器官芯片。

背景技术:

1、器官芯片技术起源于微流控芯片技术,是一种运用微流控技术模拟体内微环境并通过在微环境内进行2d、3d细胞的培养以达到构建人体组织器官的生理与病理模型的目的的一种技术手段。

2、该技术手段是生物医药相关领域的重要研究工具,在药敏、药效检测、药代动力学研究、精准医疗领域都有广泛的运用,相比于传统的临床前细胞水平评价和动物水平评价模型,器官芯片技术能够更精准地复现人体内的环境,因此能够获得与临床数据相关性更大的预测结果。

3、微流道是器官芯片的基本元素,流道内培养液的流动模拟体液循环环境,可让细胞能够获得与体内更加相似的生长状态,不同的器官模型具有各自独特的技术要素,如血脑屏障模型要求器官芯片内具备模拟屏障的生物物理结构;肺模型要求芯片内具备模拟肺泡舒张与收缩的力刺激;神经类器官模型要求芯片具备模拟电生理信号的功能;多细胞类型的器官模型要求芯片具备多种细胞共培养的功能;从体内环境的复杂程度来看,器官芯片所能兼容的细胞类型越多,器官芯片与真实器官的相似度越高。

4、然而,针对体外不同种类的细胞,其培养液成分不同,要实现多细胞类型器官芯片的构建,一方面需要从空间上对不同细胞的生长环境进行划分,另一方面又要确保不同类型的细胞之间可以进行信号和因子的交换。

5、现有技术一般通过在流道中间设置半透膜的方式,将流道分隔为上下两层,半透膜两侧分别进行不同类型的细胞培养,而上下两层流道可分别对各自流道内的细胞提供对应的培养环境,半透膜两侧的细胞可通过半透膜的通孔进行因子、信号等的交换;这种技术一般用于构建血管内皮细胞与所模拟的目标器官细胞的二维共培养模型,对于更多独立的环境构造以及更接近体内细胞生长状态的三维生长空间的构造来说却不适用。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供一种器官芯片,其可以提供更多的独立生长环境,以及更接近体内细胞生长状态的三维生长空间。

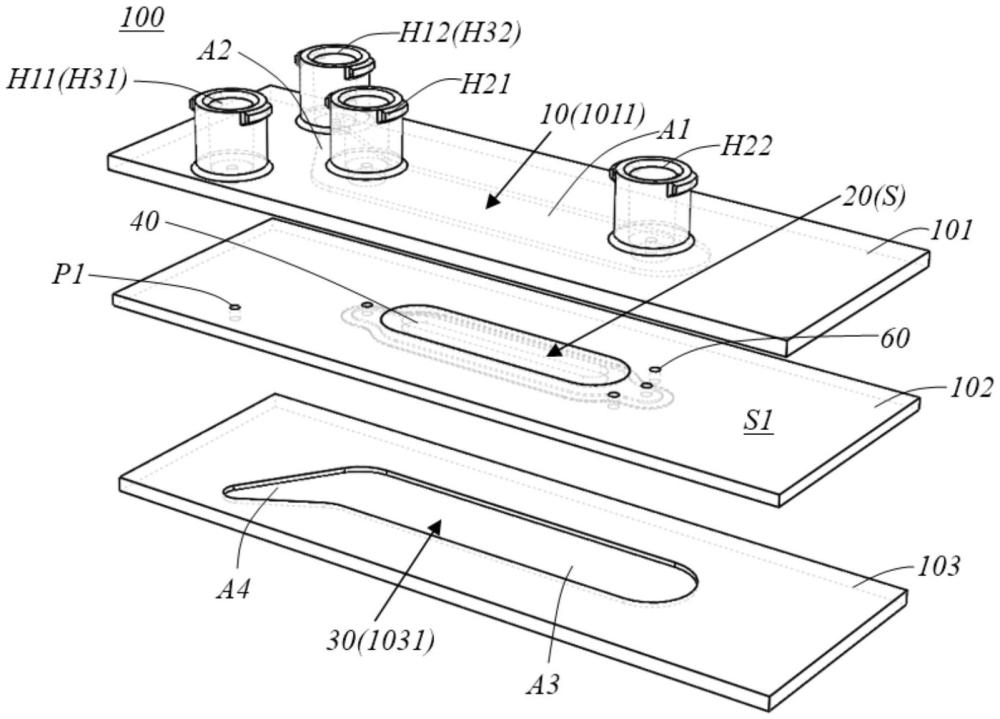

2、为实现上述实用新型目的之一,本实用新型一实施方式提供一种器官芯片,包括依次叠置的第一流道层、第二流道层及第三流道层,所述第二流道层与所述第一流道层的交界区包括用于物质交换的第一膜层,所述第二流道层与所述第三流道层的交界区包括用于物质交换的第二膜层。

3、作为本实用新型一实施方式的进一步改进,所述第一流道层、所述第二流道层及所述第三流道层彼此独立,或者,所述第一流道层与所述第三流道层相互连通,且所述第二流道层独立于所述第一流道层及所述第三流道层。

4、作为本实用新型一实施方式的进一步改进,所述器官芯片包括依次叠置的第一隔板、第二隔板及第三隔板,所述第一流道层包括所述第一隔板处的凹陷结构和/或所述第二隔板处的凹陷结构,所述第二流道层包括位于所述第二隔板中的通道,所述第三流道层包括所述第二隔板处的凹陷结构和/或所述第三隔板处的凹陷结构。

5、作为本实用新型一实施方式的进一步改进,所述器官芯片包括依次叠置的第一隔板、第二隔板及第三隔板,所述第二隔板包括靠近所述第一隔板的上表面及靠近所述第三隔板的下表面,所述第一流道层包括位于所述第一隔板且面向所述上表面的第一凹陷结构,所述第二流道层包括贯穿所述上表面及所述下表面的通道,所述第三流道层包括位于所述第三隔板且面向所述下表面的第三凹陷结构,所述第一膜层位于所述第一凹陷结构及所述通道之间,所述第二膜层位于所述通道及所述第三凹陷结构之间。

6、作为本实用新型一实施方式的进一步改进,所述第一膜层、所述上表面及所述第一凹陷结构围设形成所述第一流道层,所述第一膜层、所述通道及所述第二膜层围设形成所述第二流道层,所述第二膜层、所述下表面及所述第三凹陷结构围设形成所述第三流道层。

7、作为本实用新型一实施方式的进一步改进,所述第一流道层与所述第三流道层相互连通,所述器官芯片还包括位于所述通道的外侧且贯穿所述上表面及所述下表面的通孔,所述通孔连通所述第一流道层及所述第三流道层。

8、作为本实用新型一实施方式的进一步改进,所述器官芯片还包括位于所述第一隔板远离所述第二隔板的一侧的第一进口、第一出口、第二进口、第二出口、第三进口及第三出口,所述第一进口及所述第一出口连通所述第一流道层,所述第二进口及所述第二出口连通所述第二流道层,所述第三进口及所述第三出口连通所述第三流道层。

9、作为本实用新型一实施方式的进一步改进,所述器官芯片还包括位于所述第一流道层内的延伸管道,所述延伸管道内的孔洞与所述第一流道层相互隔断,所述孔洞连通所述第二进口及所述第二流道层,和/或所述孔洞连通所述第二出口及所述第二流道层。

10、作为本实用新型一实施方式的进一步改进,所述第一流道层包括与所述第二流道层重合的第一区域及凸伸出所述第二流道层的第二区域,所述第三流道层包括与所述第二流道层重合的第三区域及凸伸出所述第二流道层的第四区域,所述第一进口及所述第一出口连通所述第二区域,所述第三进口及所述第三出口连通所述第四区域;或者,当所述第一流道层与所述第三流道层相互连通时,所述第一进口与所述第三进口为同一进口,所述第一出口与所述第三出口为同一出口,所述第一进口连通所述第二区域及所述第四区域的其中之一,所述第一出口连通所述第二区域及所述第四区域的其中另一。

11、作为本实用新型一实施方式的进一步改进,所述第一膜层及所述第二膜层为半透膜,所述半透膜为平膜或立体结构膜。

12、与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:本实用新型一实施方式的第一流道层、第二流道层及第三流道层可提供更多的独立生长环境,第一膜层、第二膜层的设置可接种更多类型的细胞,以模拟更多类型的细胞生长以及构建更加复杂的共培养模型;另外,第二流道层夹设于第一流道层及第三流道层之间,第二流道层形成了独立的三维生长空间,第一流道层及第三流道层分别设置于第二流道层的上下侧,第一流道层及第三流道层可为三维生长空间提供更为全方位及均衡的培养基或力学刺激等,总而言之,本实施方式可模拟更为复杂的体内细胞生长环境,或者说,本实施方式构造的环境更接近体内细胞实际的生长环境。

技术特征:

1.一种器官芯片,其特征在于,包括依次叠置的第一流道层、第二流道层及第三流道层,所述第二流道层与所述第一流道层的交界区包括用于物质交换的第一膜层,所述第二流道层与所述第三流道层的交界区包括用于物质交换的第二膜层。

2.根据权利要求1所述的器官芯片,其特征在于,所述第一流道层、所述第二流道层及所述第三流道层彼此独立,或者,所述第一流道层与所述第三流道层相互连通,且所述第二流道层独立于所述第一流道层及所述第三流道层。

3.根据权利要求1所述的器官芯片,其特征在于,所述器官芯片包括依次叠置的第一隔板、第二隔板及第三隔板,所述第一流道层包括所述第一隔板处的凹陷结构和/或所述第二隔板处的凹陷结构,所述第二流道层包括位于所述第二隔板中的通道,所述第三流道层包括所述第二隔板处的凹陷结构和/或所述第三隔板处的凹陷结构。

4.根据权利要求1所述的器官芯片,其特征在于,所述器官芯片包括依次叠置的第一隔板、第二隔板及第三隔板,所述第二隔板包括靠近所述第一隔板的上表面及靠近所述第三隔板的下表面,所述第一流道层包括位于所述第一隔板且面向所述上表面的第一凹陷结构,所述第二流道层包括贯穿所述上表面及所述下表面的通道,所述第三流道层包括位于所述第三隔板且面向所述下表面的第三凹陷结构,所述第一膜层位于所述第一凹陷结构及所述通道之间,所述第二膜层位于所述通道及所述第三凹陷结构之间。

5.根据权利要求4所述的器官芯片,其特征在于,所述第一膜层、所述上表面及所述第一凹陷结构围设形成所述第一流道层,所述第一膜层、所述通道及所述第二膜层围设形成所述第二流道层,所述第二膜层、所述下表面及所述第三凹陷结构围设形成所述第三流道层。

6.根据权利要求4所述的器官芯片,其特征在于,所述第一流道层与所述第三流道层相互连通,所述器官芯片还包括位于所述通道的外侧且贯穿所述上表面及所述下表面的通孔,所述通孔连通所述第一流道层及所述第三流道层。

7.根据权利要求3或4所述的器官芯片,其特征在于,所述器官芯片还包括位于所述第一隔板远离所述第二隔板的一侧的第一进口、第一出口、第二进口、第二出口、第三进口及第三出口,所述第一进口及所述第一出口连通所述第一流道层,所述第二进口及所述第二出口连通所述第二流道层,所述第三进口及所述第三出口连通所述第三流道层。

8.根据权利要求7所述的器官芯片,其特征在于,所述器官芯片还包括位于所述第一流道层内的延伸管道,所述延伸管道内的孔洞与所述第一流道层相互隔断,所述孔洞连通所述第二进口及所述第二流道层,和/或所述孔洞连通所述第二出口及所述第二流道层。

9.根据权利要求7所述的器官芯片,其特征在于,所述第一流道层包括与所述第二流道层重合的第一区域及凸伸出所述第二流道层的第二区域,所述第三流道层包括与所述第二流道层重合的第三区域及凸伸出所述第二流道层的第四区域,所述第一进口及所述第一出口连通所述第二区域,所述第三进口及所述第三出口连通所述第四区域;或者,当所述第一流道层与所述第三流道层相互连通时,所述第一进口与所述第三进口为同一进口,所述第一出口与所述第三出口为同一出口,所述第一进口连通所述第二区域及所述第四区域的其中之一,所述第一出口连通所述第二区域及所述第四区域的其中另一。

10.根据权利要求1所述的器官芯片,其特征在于,所述第一膜层及所述第二膜层为半透膜,所述半透膜为平膜或立体结构膜。

技术总结

本技术揭示了一种器官芯片,器官芯片包括依次叠置的第一流道层、第二流道层及第三流道层,第二流道层与第一流道层的交界区包括用于物质交换的第一膜层,第二流道层与第三流道层的交界区包括用于物质交换的第二膜层。本技术的第一流道层、第二流道层及第三流道层可提供更多的独立生长环境,第一膜层、第二膜层的设置可接种更多类型的细胞,以模拟更多类型的细胞生长以及构建更加复杂的共培养模型,第二流道层夹设于第一流道层及第三流道层之间,第二流道层形成了独立的三维生长空间,第一流道层及第三流道层分别设置于第二流道层的上下侧,第一流道层及第三流道层可为三维生长空间提供更为全方位及均衡的培养基或力学刺激等。

技术研发人员:王玄,王春峰

受保护的技术使用者:上海睿钰生物科技有限公司

技术研发日:20231110

技术公布日:2024/9/29

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!