一种基于类球形多面晶体的可相变导热界面材料及其制备方法和应用与流程

本发明涉及导热界面材料,具体涉及一种基于类球形多面晶体的可相变导热界面材料及其制备方法和应用。

背景技术:

1、导热界面材料主要用于集成电路中发热源和散热器的接触界面之间,作用是降低电子元器件的核心工作温度,保证元器件工作稳定性及使用寿命。随着5g大规模商用推进,智能穿戴、平板电脑、网联汽车等智能终端产品需要具备高热流密度、高功率、轻薄外观等特性,对导热材料的热传导性能提出了更高的要求。

2、目前市面上常见的导热界面材料主要分为导热硅脂、导热垫片(导热相变材料),其中导热垫片由于较高的热阻所以无法满足于高性能芯片的散热功耗,而导热硅脂由于较薄的涂抹厚度及极低的接触热阻,一直被广泛应用于芯片端的导热模组,如图1所示,图1中tim为导热界面材料。

3、传统的导热硅脂是通过在有机硅中添加球形铝粉为主体导热原材料,通过霍斯菲尔德的最优理想填充模型进行不同铝粉粒径配比设计而制备,有机硅在长期使用过程中,经反复冷热冲击下会加速挥发并老化,最终会使导热硅脂微观结构内部出现数量、大小及程度不一的空洞,如图2所示,从而减少了原有设计的热量传输路径,增加了热阻,大大降低了老化后导热硅脂的导热性能,使芯片积热过多降频导致产品顿卡或者死机,更严重地甚至会引起导电并击穿电路板导致芯片烧毁。

4、为了改变传统导热硅脂的体系设计缺陷,增加长期使用下的稳定性,可以改性有机硅的耐热性及耐老化性,不过成本代价极高,同时由于有机物的特性,结构改性也无法突破耐高温的本质缺陷,所以普遍的只能从增加填料在有机硅中的填充比例或者设计拥有极高堆积密度的粉体复配比例的思路及方案来减少传统导热硅脂老化后内部微观结构残余的空洞数量来降低热衰现象。

5、增加导热硅脂中导热填料(粉体)的堆积密度需要使用更多不同粒径及极小粒径(亚微米、纳米尺度)的粉体来进行搭配,如图3所示,但是由于小粒径的粉体颗粒具有极大的比表面积能,填充会占用过多的有机硅分子链的体积比,从而大幅降低导热填料在有机硅中的填充量。即使使用界面活性剂,填充后的导热硅脂粘度将会增加数百倍,增加其施工作业难度,同时根据导热界面材料的热传导体系(astm-d5470-06)的标准,如图4所示。粘度足够大会导致涂抹厚度激增,在有限导热系数下,热阻会极大的增加,热传输受阻严重。同时,由于球形形貌的接触特征为点对点,即使使用数量更多且粒径互补的球体达成最密实的填充设计,球体间依然会存留间隙,间隙中的有机硅会因为长期使用或者处于高温工况下而挥发老化,最后就会产生热传性能大幅衰退(热衰)。

技术实现思路

1、本发明的目的在于解决现有传统导热硅脂中有机硅挥发或者老化后其中球形铝粉由于残余空隙的出现而使热阻升高导致热传输效率降低的问题,提高导热硅脂长期使用性能的高效性、稳定性及可靠性,提出一种基于类球形多面晶体的可相变导热界面材料及其制备方法和应用,该制备方法具有可靠性高,制备工艺可控等优点。

2、本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:

3、本发明目的之一在于一种基于类球形多面晶体的可相变导热界面材料的制备方法,包括如下步骤:

4、利用行星混合装置将纳米级六方晶系陶瓷颗粒与长链可相变有机硅烷进行混合,得到含纳米级六方晶系陶瓷颗粒的相变硅烷体系;

5、利用行星混合装置将类球形多面晶体材料与含纳米级六方晶系陶瓷粉末的长链可相变有机硅烷进行混合,在真空环境下,通过离心力的作用使类球形多面晶体材料相互挤压至致密堆叠,直至有机硅烷达到相变点温度后开始软化成液体,液体将类球形多面晶体材料包裹并交联,冷却至室温,即得基于类球形多面晶体的可相变导热界面材料。

6、进一步地,所述行星混合装置为真空高速离心式行星混合装置。

7、进一步地,所述纳米级六方晶系陶瓷颗粒为氧化物陶瓷材料或氮化物陶瓷材料。

8、进一步地,所述氧化物陶瓷材料包括但不限于氧化锌或氧化硅中的一种或多种。

9、进一步地,所述氮化物陶瓷材料包括但不限于氮化铝、氮化硼或氮化硅中的一种或多种。

10、进一步地,所述类球形多面晶体材料为氧化物陶瓷材料,包括但不限于氧化铝、氧化锌、氧化锆或氧化硅中的一种或多种。

11、进一步地,所述类球形多面晶体材料的粒径分布满足d50=3-4μm、d05≥2.5μm、d95≤6μm。

12、进一步地,所述长链可相变有机硅烷的制备方法包括:

13、利用全含氢硅油、有机硅酮和封头剂在阳离子树脂催化剂作用下经过平衡调聚,生成低含氢硅油,使si-h键在含氢硅油中的含量降低;

14、将α烯烃化合物与低含氢硅油混合均匀,在固体酸催化剂的作用下,发生硅氢化反应生成长链可相变有机硅烷。

15、进一步地,所述α烯烃化合物为经预处理的α烯烃化合物;所述预处理步骤包括:硅氢化反应之前将α烯烃化合物在惰性气氛保护下通过装有中性氧化铝的器皿,除去其中阻碍硅氢化反应的杂质,这样就可以使反应进行完全,即si-h键全部参加反应且反应效能达到最佳。

16、进一步地,所述有机硅酮包括但不限于二甲基硅氧烷、乙烯基硅氧烷、烷基硅氧烷、苯基硅氧烷或八甲基环四硅氧烷中的一种或多种;所述封头剂包括但不限于六甲基二硅氧烷;所述α烯烃化合物包括但不限于乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、1-己烯或1-辛烯;所述阳离子树脂催化剂包括但不限于磺酸基-so3h树脂或羧基-cooh树脂;所述固体酸催化剂包括但不限于氧化铝负载金属盐催化剂、或具有keggin结构的杂多酸催化剂。

17、本发明目的之二在于一种基于类球形多面晶体的可相变导热界面材料,其采用如上所述制备方法制得。

18、本发明目的之三在于一种如上所述的基于类球形多面晶体的可相变导热界面材料的应用,该可相变导热界面材料应用于集成电路发热源与散热器接触界面之间。

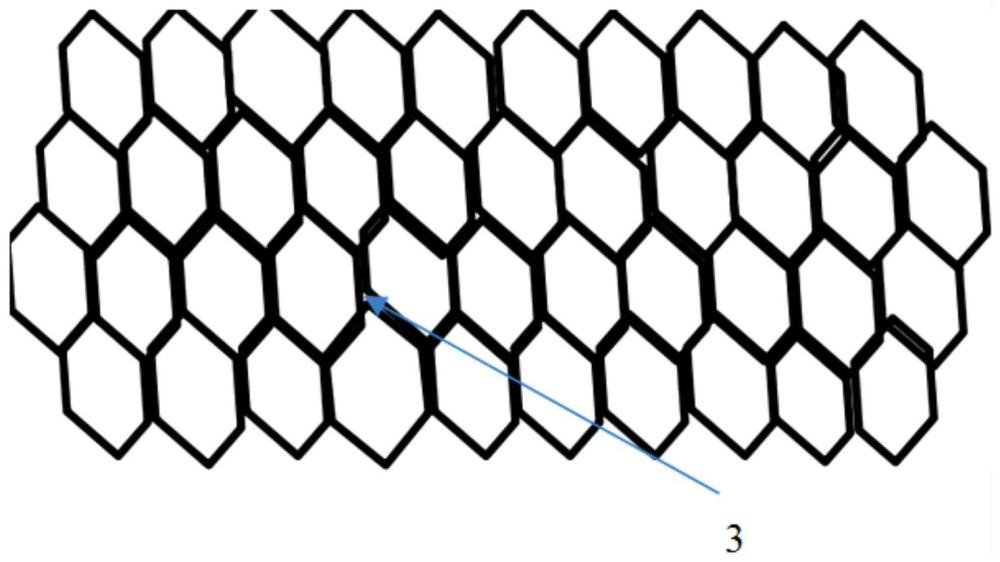

19、为了解决极高地堆积密度,同时又能得到高比例导热粉体填充量的问题,本发明将采用具有类球形多面晶体材料为主导热材料并取代传统球形铝粉,类球形多面晶体颗粒形貌呈现为由多个相对对称的多面体组成的类球形体结构,如图5、图6所示,颗粒间形成的是面面接触,热传途径呈指数级提升,有效地解决了因传统球形铝粉颗粒间为点点接触而需要极高堆积密度的问题;同时采用长链有机硅烷作为载体,这种有机硅烷具有高温相变功能。未相变前有机硅分子链具备限制类球形多面体单晶颗粒由于重力沉降导致的排序错乱缺陷,相变后由于颗粒间面面接触,所以几乎不存在空隙,关键地,这种特殊的陶瓷材料晶体结构可将传统金属粉末只通过电子传热模式改变为声子传热模式,且该晶体结构极简单且完整,故谐振频率极高,热阻极低。故本发明将采用类球形多面晶体材料为主体体系设计的具有极低空隙、以声子传热模式的可相变导热界面材料,防止导热界面材料在长期使用过程中的高效性、稳定性及可靠性。

技术特征:

1.一种基于类球形多面晶体的可相变导热界面材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种基于类球形多面晶体的可相变导热界面材料的制备方法,其特征在于,所述纳米级六方晶系陶瓷颗粒为氧化物陶瓷材料或氮化物陶瓷材料。

3.根据权利要求2所述的一种基于类球形多面晶体的可相变导热界面材料的制备方法,其特征在于,

4.根据权利要求1所述的一种基于类球形多面晶体的可相变导热界面材料的制备方法,其特征在于,所述类球形多面晶体材料为氧化物陶瓷材料,包括但不限于氧化铝、氧化锌、氧化锆或氧化硅中的一种或多种。

5.根据权利要求1所述的一种基于类球形多面晶体的可相变导热界面材料的制备方法,其特征在于,所述类球形多面晶体材料的粒径分布满足d50=3-4μm、d05≥2.5μm、d95≤6μm。

6.根据权利要求1所述的一种基于类球形多面晶体的可相变导热界面材料的制备方法,其特征在于,所述长链可相变有机硅烷的制备方法包括:

7.根据权利要求6所述的一种基于类球形多面晶体的可相变导热界面材料的制备方法,其特征在于,所述α烯烃化合物为经预处理的α烯烃化合物;所述预处理步骤包括:硅氢化反应之前将α烯烃化合物在惰性气氛保护下通过装有中性氧化铝的器皿,除去其中阻碍硅氢化反应的杂质。

8.根据权利要求6所述的一种基于类球形多面晶体的可相变导热界面材料的制备方法,其特征在于,

9.一种基于类球形多面晶体的可相变导热界面材料,其特征在于,其采用如权利要求1-8任一项所述制备方法制得。

10.一种如权利要求9所述的基于类球形多面晶体的可相变导热界面材料的应用,其特征在于,该可相变导热界面材料应用于集成电路发热源与散热器接触界面之间。

技术总结

本发明涉及一种基于类球形多面晶体的可相变导热界面材料及其制备方法和应用,包括如下步骤:利用行星混合装置将纳米级六方晶系陶瓷颗粒与长链可相变有机硅烷混合,得到含纳米级六方晶系陶瓷颗粒的相变硅烷体系;利用行星混合装置将类球形多面晶体材料与含纳米级六方晶系陶瓷粉末的长链可相变有机硅烷混合,真空环境下,通过离心力使类球形多面晶体材料相互挤压至致密堆叠,直至有机硅烷开始软化成液体并将类球形多面晶体材料包裹并交联,即得可相变导热界面材料。与现有技术相比,本发明将采用类球形多面晶体材料为主体体系设计的具有极低空隙、以声子传热模式的可相变导热界面材料,防止导热界面材料在长期使用过程中的高效性、稳定性及可靠性。

技术研发人员:李震奇,金石磊,马峰岭,钱勇军,胡浩

受保护的技术使用者:上海材料研究所有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/9/9

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!