汽车防翻滚装置的制作方法

1.本实用新型属于汽车零部件技术领域,特别涉及一种汽车防翻滚装置。

背景技术:

2.根据交通事故数据显示,汽车发生翻滚的交通事故中驾乘人员的死亡率非常高。目前通常采用加强车身结构或加装防滚架防止乘员生存空间在汽车翻滚过程中压缩的情况,这样能减少车内乘员的伤亡,但无法避免车辆翻滚事故的发生。

3.中国专利cn215590873u公开了一种防翻滚装置,包括装设在壳体中的导杆、两滑块、两撑杆、侧撑件及两传动件;所述两滑块分别套接在所述导杆的相对两端,所述两传动件、所述两滑块以及所述两撑杆布置为对称结构,其中一传动件、一滑块及一撑杆依次连接构成所述对称结构中的一组,所述侧撑件连接在所述两撑杆之间,车身有翻滚趋势时,所述传动件分别带动所述滑块在所述导杆上相向滑动,所述滑块联动所述撑杆共同推动所述侧撑件伸出至所述壳体的外部,阻止车辆翻滚。发生汽车翻滚的事故通常瞬时发生,该方案采用传动件带动滑块滑动进而驱动撑杆向外伸出的方案耗时较长,导致侧撑件无法及时伸出也就无法及时阻止车辆翻滚。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种响应速度快的汽车防翻滚装置。

5.为实现以上目的,本实用新型采用的技术方案为:一种汽车防翻滚装置,包括一端与车身铰接连接的防护臂,弹簧提供弹力驱使防护臂自臂体位于车身内侧的初始位转动至端部臂体悬伸至车身外侧的防翻滚位。

6.与现有技术相比,本实用新型存在以下技术效果:解除防护臂的约束后,弹簧的势能被释放转化为驱使防护臂转动的动能,从而使防护臂快速转动至车身外侧,改变车辆的平衡状态,从而阻止车辆发生侧向翻滚或减少车辆翻滚时外力导致的车身侧部形变。

附图说明

7.下面对本说明书各附图所表达的内容及图中的标记作简要说明:

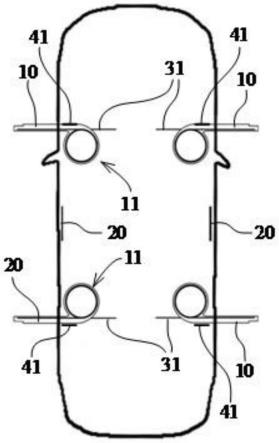

8.图1是实施例一防护臂处于初始位时的示意图;

9.图2是实施例一防护臂处于防翻滚位时的示意图;

10.图3是实施例二防护臂处于初始位时的示意图;

11.图4是实施例二防护臂处于防翻滚位时的示意图;

12.图5是实施例三防护臂处于初始位时的示意图;

13.图6是实施例三防护臂处于防翻滚位时的示意图。

14.图中:10.防护臂,11.防护臂铰接端,20.第一挡块,20a.抵接段,20b.驱动段,31.拉簧,32.压簧,41.第二挡块,42.棘齿,43.棘爪。

具体实施方式

15.下面结合附图,通过对实施例的描述,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细说明。

16.为便于叙述,定义邻近车辆中心侧为内,远离车辆中心侧为外。

17.实施例一

18.一种汽车防翻滚装置,包括一端与车身铰接连接的防护臂10,弹簧提供弹力驱使防护臂10自臂体位于车身内侧的初始位转动至端部臂体悬伸至车身外侧的防翻滚位。

19.防护臂10包括与车身铰接连接的铰接端和与铰接端相连的悬伸臂体。本实施例中包括邻近车身外轮廓布置的第一挡块20,防护臂10处于初始位时,其悬伸臂体抵靠连接在第一挡块20的内侧。具体如附图1、2所示,防护臂10设于车身底部,防护臂10整体平行于车身底部框面布置,防护臂10的铰接轴心垂直于车高方向;车辆的两侧分别设有防护臂10且每侧设有两个防护臂10,位于同侧的防护臂10的臂体邻近布置,防护臂铰接端11位于两端,这样只需在车辆的一侧设置一个第一挡块20就可以同时对两个防护臂10进行限位,维持其初始姿态。具体如附图1所示,第一挡块20包括与防护臂10抵靠配合的抵接段20a和与防护臂10分离布置的驱动段20b,驱动杆推动第一挡块20向上或向下位移至避让位,解除第一挡块20与防护臂10的抵靠配合状态,防护臂10的悬伸臂体便能在弹簧的作用下展开。

20.本实施例中第一挡块20在车高方向上位移,第一挡块20向上位移至避让位时,与防护臂10外侧臂体相连的拉簧31提供弹力驱使防护臂10向外转动至如附图2所示的防翻滚位,拉簧31的另一端与车身固定连接。防护臂10设于前、后车轮之间,防护臂10悬伸臂体的旋转路径也位于前、后车轮之间,其转动路径避让车轮,避免防护臂10损伤车轮或被车轮阻挡无法展开。

21.本实施例中,车身上还设有第二挡块41,防护臂10处于防翻滚位时,防护臂10的悬伸臂体与第二挡块41抵靠配合,防护臂10能有效维持其展开状态,其悬伸臂体的末端远离车身布置。本实施例中,第二挡块41与防护臂10的抵靠连接面平行于车宽方向,在其他实施例中,第二挡块41的角度也可根据需求调整,但应保证防护臂10的悬伸臂体与第二挡块41抵靠配合时,悬伸臂体的末端位于车身外侧。

22.本实施例中,两组防护臂10在车辆中轴线方向上对称布置,在其他实施例中,防护臂10也可以根据需求错位布置。

23.实施例二

24.本实施例与实施例一的不同之处在于,邻近车头布置的防护臂10的悬伸臂体通过压簧32与车身相连,远离车头布置的防护臂10的悬伸臂体通过拉簧31与车身相连。

25.具体如附图3、4所示,压簧32的一端与车身固定连接,另一端与防护臂10悬伸臂体的内侧相连,第一挡块20位移至避让位时,与防护臂10内侧臂体相连的压簧32提供弹力驱使防护臂10向外转动至防翻滚位,压簧32另一端与车身固定连接。

26.邻近车尾布置的两防护臂10对称布置,且二者共用同一个拉簧31,即一个拉簧31同时为两个防护臂10提供弹力驱使其转动并展开。如附图3所示拉簧31的两端分别与对称设于车辆底部两侧的防护臂10臂体相连。在其他实施例中,也可采用同一拉簧31同时为两个在车辆中轴线方向上对称布置的防护臂10提供弹力驱使其转动并展开。

27.另外,本实施例中,位于同侧的两防护臂10的布置方向相同,如附图3所示,邻近车

尾布置的防护臂10可以布设于车辆后轮的后侧,这样能增大同侧两防护臂10在车长方向上的间距,以满足防护需求。

28.实施例三

29.本实施例与实施例一的不同之处在于,应用扭簧为防护臂10提供弹力驱使其转动。本实施例中,扭簧的一端与车身固定连接,另一端与防护臂10的壳体固定连接。另外,本实施例中防护臂10与车身连接的铰接端的外周壁上设有棘齿42,棘齿42环防护臂铰接端11周向布置并避让防护臂10悬伸臂体的基部,车身上对应棘齿42设有棘爪43,棘爪43与防护臂铰接端11构成棘轮棘爪机构限制防护臂10自防翻滚位向初始位转动。如附图5、6所示,第二挡块41限制防护臂10悬伸臂体向上转动的最大角度,棘爪43与棘齿42啮合防止防护臂10在外力的作用下向初始位转动,导致无法防止车辆翻滚。在其他实施例中,也可采用其他常用的止回机构限制防护臂10自防翻滚位向初始位转动。

技术特征:

1.一种汽车防翻滚装置,其特征在于:包括一端与车身铰接连接的防护臂(10),弹簧提供弹力驱使防护臂(10)自臂体位于车身内侧的初始位转动至端部臂体悬伸至车身外侧的防翻滚位。2.根据权利要求1所述的汽车防翻滚装置,其特征在于:包括邻近车身外轮廓布置的第一挡块(20),防护臂(10)处于初始位时,其悬伸臂体抵靠连接在第一挡块(20)的内侧,第一挡块(20)位移至避让位时,与防护臂(10)外侧臂体相连的拉簧(31)/与防护臂(10)内侧臂体相连的压簧(32)/与防护臂(10)臂体相连的扭簧提供弹力驱使防护臂(10)向外转动至防翻滚位,拉簧(31)/压簧(32)/扭簧的另一端与车身固定连接。3.根据权利要求2所述的汽车防翻滚装置,其特征在于:拉簧(31)/压簧(32)的两端分别与对称设于车辆底部两侧的防护臂(10)臂体相连。4.根据权利要求2所述的汽车防翻滚装置,其特征在于:车辆的两侧分别设有两个防护臂(10),两组防护臂(10)在车辆中轴线方向上对称布置。5.根据权利要求2所述的汽车防翻滚装置,其特征在于:防护臂(10)设于车身底部,防护臂(10)的悬伸臂体整体呈条块状并平行于车身底部框面布置,防护臂(10)的铰接轴心垂直于车高方向,防护臂(10)的转动路径避让车轮。6.根据权利要求2所述的汽车防翻滚装置,其特征在于:第一挡块(20)包括与防护臂(10)抵靠配合的抵接段(20a)和与防护臂(10)分离布置的驱动段(20b),驱动杆推动第一挡块(20)向上或向下位移至避让位,解除第一挡块(20)与防护臂(10)的抵靠配合状态。7.根据权利要求1-6任一项所述的汽车防翻滚装置,其特征在于:车身上还设有第二挡块(41),防护臂(10)与第二挡块(41)抵靠配合时,防护臂(10)悬伸臂体的末端远离车身布置。8.根据权利要求7所述的汽车防翻滚装置,其特征在于:第二挡块(41)与防护臂(10)的抵靠连接面平行于车宽方向。9.根据权利要求1-6任一项所述的汽车防翻滚装置,其特征在于:防护臂(10)的旁侧设有止回元件,止回元件与防护臂(10)配合限制防护臂(10)自防翻滚位向初始位转动。10.根据权利要求9所述的汽车防翻滚装置,其特征在于:防护臂(10)与车身连接的铰接端的外周壁上设有棘齿(42),棘齿(42)环防护臂铰接端(11)周向布置并避让防护臂(10)悬伸臂体的基部,车身上对应棘齿(42)设有棘爪(43),棘爪(43)与防护臂铰接端(11)构成棘轮棘爪机构限制防护臂(10)自防翻滚位向初始位转动。

技术总结

本实用新型属于汽车零部件技术领域,特别涉及一种汽车防翻滚装置,包括一端与车身铰接连接的防护臂,弹簧提供弹力驱使防护臂自臂体位于车身内侧的初始位转动至端部臂体悬伸至车身外侧的防翻滚位。本实用新型在解除防护臂的约束后,弹簧的势能被释放转化为驱使防护臂转动的动能,从而使防护臂快速转动至车身外侧,改变车辆的平衡状态,从而阻止车辆发生侧向翻滚或减少车辆翻滚时外力导致的车身侧部形变。形变。形变。

技术研发人员:刘华心 赵月 刘芳芳 陈冬

受保护的技术使用者:奇瑞汽车股份有限公司

技术研发日:2022.09.23

技术公布日:2023/2/3

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1