新能源车辆车间充电方法、系统、计算机设备和存储介质与流程

本申请涉及车辆,特别是涉及一种新能源车辆车间充电方法、系统、计算机设备和存储介质。

背景技术:

1、新能源车辆的双向充电技术可以被用于多种场景,例如v2g(vehicle-to-grid,车到电网)技术,将新能源车辆作为分散式电源,将其上储存的电能反馈到电网上,为电网提供能源支持;v2h(vehicle-to-home,车到家)技术则是将新能源车辆上储存的电能反馈到家庭电网上,为家庭供电;v2b(vehicle-to-building,车到建筑)技术则是将新能源车辆上储存的电能反馈到商业建筑物电网上,为商业建筑物供电。

2、v2v(vehicle-to-vehicle,车到车)技术,则可以将新能源车辆之间的电能互相传输,实现电能共享,基于此技术即可实现新能源车辆的道路救援。

3、但是,现目前新能源车辆在进行道路救援时,并未考虑放电车辆返程续航的问题,需要驾驶者自行估测放电量,估测不准确容易导致放电车辆无法达到目的地,造成用户困扰。

技术实现思路

1、基于此,提供一种新能源车辆车间充电方法、系统、计算机设备和存储介质,改善现有技术中放电车辆放电量估测不准导致无法到达目的地的问题。

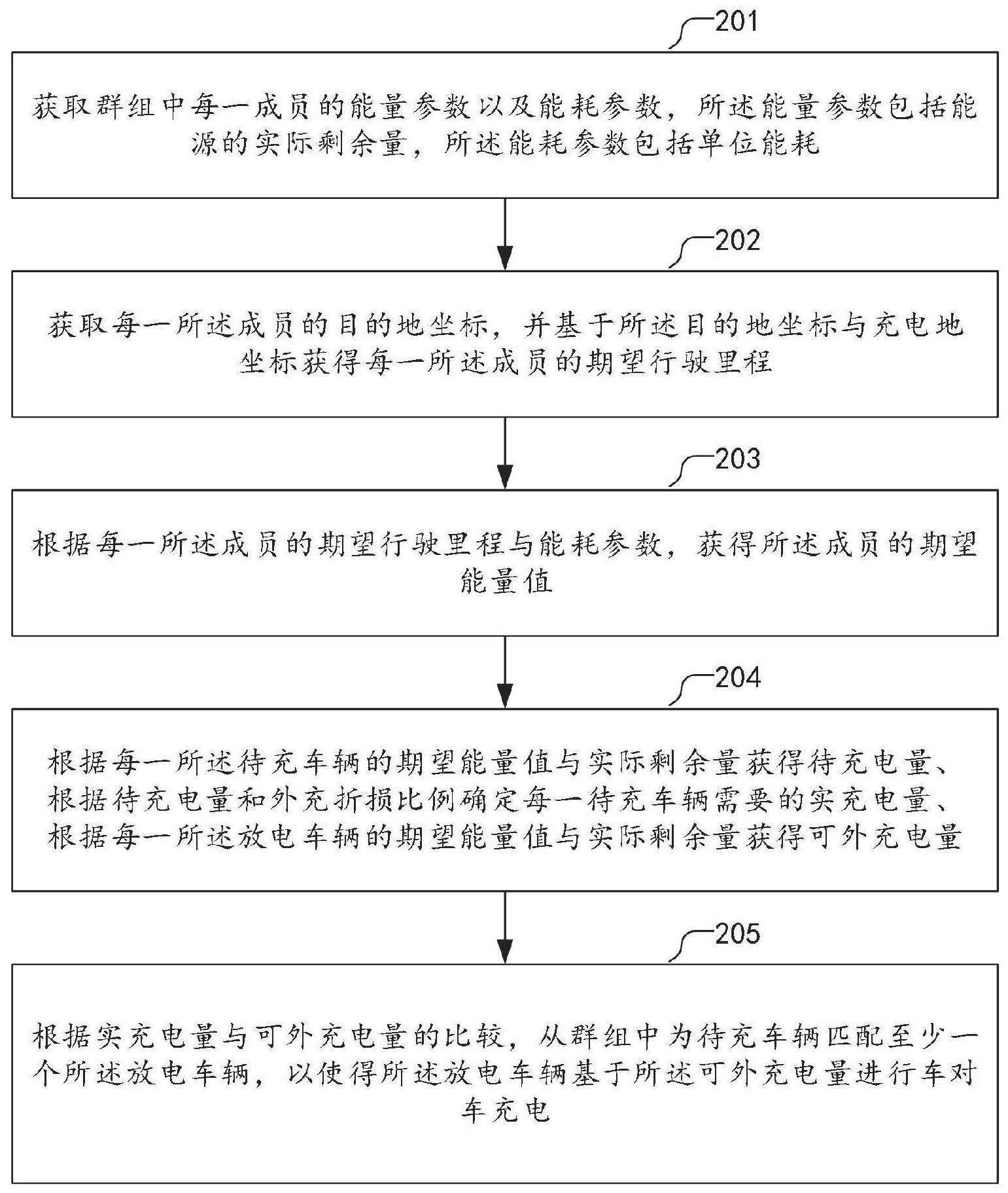

2、一方面,提供一种新能源车辆车间充电方法,所述方法包括:

3、获取群组中每一成员的能量参数以及能耗参数,所述能量参数包括能源的实际剩余量,所述能耗参数包括单位能耗,所述成员包括所述群组中的放电车辆和待充车辆;

4、获取每一所述成员的目的地坐标,并基于所述目的地坐标与充电地坐标获得每一所述成员的期望行驶里程;

5、根据每一所述成员的期望行驶里程与能耗参数,获得所述成员的期望能量值;

6、根据每一所述待充车辆的期望能量值与实际剩余量获得待充电量,根据每一所述放电车辆的期望能量值与实际剩余量获得可外充电量;

7、根据所述待充电量和外充折损比例确定每一所述待充车辆需要的实充电量;

8、根据所述实充电量与可外充电量的比较,从所述群组中为所述待充车辆匹配至少一个所述放电车辆,以使得所述放电车辆基于所述可外充电量进行车对车充电。

9、在一个实施例中,所述获取群组中每一成员的能量参数以及能耗参数,包括:

10、获取所述群组中所有成员的实际剩余电量以及成员中增程型车辆的实际剩余油量,并获取所述成员的单位电耗以及成员中增程型车辆的单位油耗;

11、所述根据每一所述放电车辆的期望能量值与实际剩余量获得可外充电量,包括:

12、确定放电车辆中增程型车辆的可外充电量。

13、在一个实施例中,所述确定放电车辆中增程型车辆的可外充电量,包括:

14、获取所述放电车辆中增程型车辆预设的电量截止值;

15、根据所述电量截止值和所述实际剩余电量,获得增程型车辆的第一可外充电量;

16、根据所述电量截止值、所述单位电耗和所述期望行驶里程、单位油耗,确定保留燃油量;

17、根据所述保留燃油量和所述实际剩余油量,确定可用于外充消耗的外耗燃油量;

18、根据所述外耗燃油量与油电转换率,获得增程型车辆的第二可外充电量;

19、根据所述第一可外充电量和第二可外充电量之和,获得所述可外充电量。

20、在一个实施例中,所述从所述群组中为所述待充车辆匹配至少一个所述放电车辆之前,包括:

21、根据每一所述待充车辆的实充电量获得实充电量总量;

22、根据每一所述放电车辆的可外充电量获得可外充电量总量;

23、比较所述实充电量总量和可外充电量总量,当所述实充电量总量大于所述可外充电量总量时,从所述待充车辆中确定至少一个第一限制性车辆,以从所述群组中移除所述第一限制性车辆。

24、在一个实施例中,所述基于所述目的地坐标与充电地坐标获得每一所述成员的期望行驶里程之前,还包括:

25、获取所述群组中所述放电车辆的当前坐标和剩余行驶里程;

26、根据所述当前坐标和充电地坐标获得第一期望行驶里程;

27、根据所述目的地坐标和充电地坐标获得第二期望行驶里程;

28、确定所述第一期望行驶里程和第二期望行驶里程之和大于所述放电车辆的剩余行驶里程的放电车辆为第二限制性车辆,以从所述群组中移除所述第二限制性车辆。

29、在一个实施例中,所述从所述群组中为所述待充车辆匹配至少一个所述放电车辆,包括:

30、确定所述可外充电量大于或等于所述实充电量的放电车辆为当前待充车辆的匹配车辆;或,

31、确定多个所述可外充电量小于所述实充电量的放电车辆为当前待充车辆的匹配车辆。

32、在一个实施例中,所述基于所述目的地坐标与充电地坐标获得每一所述成员的期望行驶里程之前,还包括:

33、从所述待充车辆的当前坐标与目的地坐标之间的路径中确定充电地,且所述充电地位于所述待充车辆的行驶范围内。

34、另一方面,提供一种新能源车辆车间充电系统,所述系统包括:

35、获取模块,用于群组中每一成员的参数获取,包括每一成员的能量参数、能耗参数以及坐标参数,所述能量参数包括能源的实际剩余量,所述能耗参数包括单位能耗,所述坐标参数包括充电地坐标以及所述成员的目的地坐标,所述成员包括所述群组中的放电车辆和待充车辆;

36、计算模块,用于基于所述目的地坐标与充电地坐标获得每一所述成员的期望行驶里程,并根据每一所述成员的期望行驶里程与能耗参数,获得所述成员的期望能量值,以及根据每一所述待充车辆的期望能量值与实际剩余量获得待充电量,根据每一所述放电车辆的期望能量值与实际剩余量获得可外充电量;根据所述待充电量和外充折损比例确定每一所述待充车辆需要的实充电量;

37、匹配模块,用于根据所述实充电量与可外充电量的比较,从所述群组中为所述待充车辆匹配至少一个所述放电车辆,以进行车对车充电。

38、再一方面,提供一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现所述方法的步骤。

39、还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现所述的方法的步骤。

40、上述新能源车辆车间充电方法、系统、计算机设备和存储介质,通过目的地坐标和充电地坐标分别预先计算出放电车辆和待充车辆在车到车充电后需要行驶的期望行驶里程,并进一步计算出期望能量值,根据期望能量值与车间充电前的剩余能量的比较,计算出待充车辆需要的电量、以及放电车辆能够输出的电量,此后即可通过两个电量的比较进行放电车辆和待充车辆的配对,确定出合理的车间充电组合,使得放电车辆在车间充电后仍能到达目的地。

技术特征:

1.一种新能源车辆车间充电方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的新能源车辆车间充电方法,其特征在于,所述获取群组中每一成员的能量参数以及能耗参数,包括:

3.根据权利要求2所述的新能源车辆车间充电方法,其特征在于,所述确定放电车辆中增程型车辆的可外充电量,包括:

4.根据权利要求1所述的新能源车辆车间充电方法,其特征在于,所述从所述群组中为所述待充车辆匹配至少一个所述放电车辆之前,包括:

5.根据权利要求1所述的新能源车辆车间充电方法,其特征在于,所述基于所述目的地坐标与充电地坐标获得每一所述成员的期望行驶里程之前,还包括:

6.根据权利要求1所述的新能源车辆车间充电方法,其特征在于,所述从所述群组中为所述待充车辆匹配至少一个所述放电车辆,包括:

7.根据权利要求1所述的新能源车辆车间充电方法,其特征在于,所述基于所述目的地坐标与充电地坐标获得每一所述成员的期望行驶里程之前,还包括:

8.一种新能源车辆车间充电系统,其特征在于,所述系统包括:

9.一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至7中任一项所述方法的步骤。

10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至7中任一项所述的方法的步骤。

技术总结

本申请涉及车辆技术领域,特别是涉及一种新能源车辆车间充电方法、系统、计算机设备和存储介质,所述方法包括获取群组中每一成员的能量参数以及能耗参数;获取每一成员的目的地坐标,并基于目的地坐标与充电地坐标获得每一所述成员的期望行驶里程;根据每一成员的期望行驶里程与能耗参数,获得成员的期望能量值;根据每一待充车辆的期望能量值与实际剩余量获得待充电量,根据每一放电车辆的期望能量值与实际剩余量获得可外充电量;确定每一待充车辆需要的实充电量;根据实充电量与可外充电量的比较,从所述群组中为待充车辆匹配至少一个放电车辆,采用本申请方法可以改善现有技术中放电车辆放电量估测不准导致无法到达目的地的问题。

技术研发人员:袁聪,李永强,邹俊,刘汉,张洋

受保护的技术使用者:赛力斯汽车有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!