一种全息电子后视镜系统的工作方法及装置与流程

本申请涉及电子后视镜,尤其涉及一种全息电子后视镜系统的工作方法及装置。

背景技术:

1、电子后视镜是一种采用新型技术替代传统光学后视镜的汽车配件。它可以提供更清晰、准确和全面的视野,具备防水、防雾和防眩光的功能,可有效减少盲点,提高行车安全性。此外,电子后视镜还可以集成更多的智能化功能,如记录行车数据、拍照、视频录制等,为驾驶者提供更多的便利。

2、但是,当前的电子后视镜使用左右两个小屏幕来呈现后方影像,无法提供全面的视野。这种情况下,驾驶员仍然可能会因为盲区而无法看到一些重要的交通信息,从而增加驾驶的风险。

技术实现思路

1、有鉴于此,本申请实施例提供了一种全息电子后视镜系统的工作方法及装置,以解决现有技术中电子后视镜无法提供全面的视野、导致驾驶员存在盲区,以致增加驾驶风险的问题。

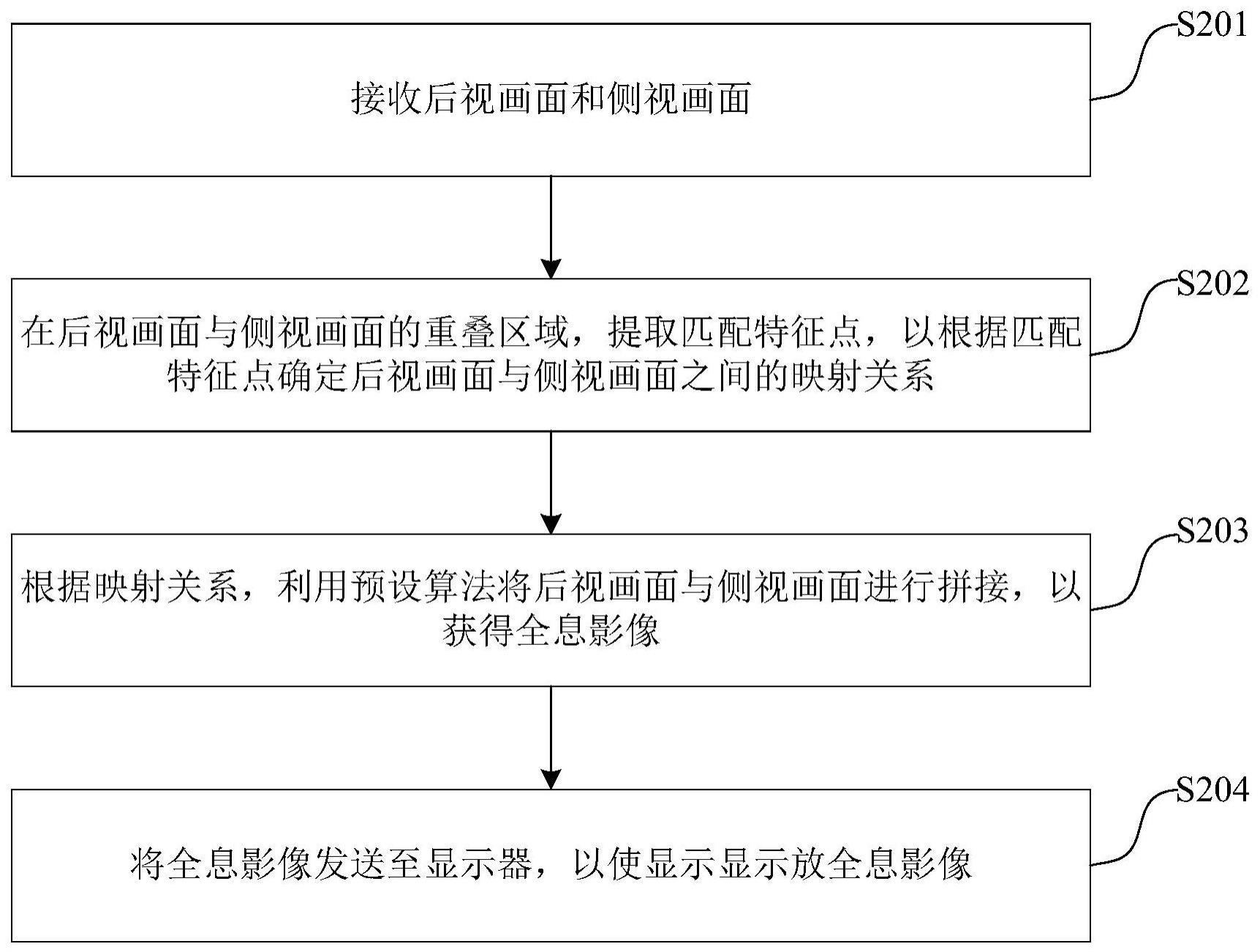

2、本申请实施例的第一方面,提供了一种全息电子后视镜系统的工作方法,包括:

3、接收后视画面和侧视画面;

4、在后视画面与侧视画面的重叠区域,提取匹配特征点,以根据匹配特征点确定后视画面与侧视画面之间的映射关系;

5、根据映射关系,利用预设算法将后视画面与侧视画面进行拼接,以获得全息影像;

6、将全息影像发送至显示器,以使显示显示放全息影像。

7、本申请实施例的第二方面,提供了一种全息电子后视镜系统的工作装置,包括:

8、影响画面接收模块,被配置为接收后视画面和侧视画面;

9、映射关系确定模块,被配置为在后视画面与侧视画面的重叠区域,提取匹配特征点,以根据匹配特征点确定后视画面与侧视画面之间的映射关系;

10、全息影像确定模块,被配置为根据映射关系,利用预设算法将后视画面与侧视画面进行拼接,以获得全息影像;

11、显示模块,被配置为将全息影像发送至显示器,以使显示显示放全息影像。

12、本申请实施例的第三方面,提供了一种电子设备,包括存储器、处理器以及存储在存储器中并且可在处理器上运行的计算机程序,该处理器执行计算机程序时实现上述方法的步骤。

13、本申请实施例的第四方面,提供了一种可读存储介质,该可读存储介质存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述方法的步骤。

14、本申请实施例与现有技术相比存在的有益效果是:通过接收后视画面和侧视画面;在后视画面与侧视画面的重叠区域,提取匹配特征点,以根据匹配特征点确定后视画面与侧视画面之间的映射关系;根据映射关系,利用预设算法将后视画面与侧视画面进行拼接,以获得全息影像;将全息影像发送至显示器,以使显示显示放全息影像。本申请实施例实现了将摄像头采集的后视画面与侧视画面进行融合生成全息影像,以创造出更为全面的驾驶视野。有助于提升驾驶员的感知能力,减少盲区,从而提高行车安全性。

技术特征:

1.一种全息电子后视镜系统的工作方法,其特征在于,所述全息电子后视镜系统包括摄像头、显示器和控制器:所述摄像头包括后视摄像头和侧视摄像头;所述后视摄像头用于采集目标车辆的后视画面;所述侧视摄像头用于采集所述目标车辆的侧视画面;所述方法应用于控制器,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述全息电子后视镜,其特征在于,还包括:

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述提取匹配特征点包括:

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述匹配特征点确定所述后视画面与所述侧视画面之间的映射关系包括:

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述映射关系,利用预设算法将所述后视画面与所述侧视画面进行拼接,以获得全息影像包括:

6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述将所述全息影像发送至所述显示器包括:

7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述摄像头为广角摄像头时,还包括:

8.一种全息电子后视镜系统的工作装置,其特征在于,包括:

9.一种电子设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并且可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7中任一项所述方法的步骤。

10.一种可读存储介质,所述可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述方法的步骤。

技术总结

本申请提供了一种全息电子后视镜的工作方法及装置。该方法包括:接收后视画面和侧视画面;在后视画面与侧视画面的重叠区域,提取匹配特征点,以根据匹配特征点确定后视画面与侧视画面之间的映射关系;根据映射关系,利用预设算法将后视画面与侧视画面进行拼接,以获得全息影像;将全息影像发送至显示器,以使显示显示放全息影像。本申请实现了将摄像头采集的后视画面与侧视画面进行融合生成全息影像,以创造出更为全面的驾驶视野。有助于提升驾驶员的感知能力,减少盲区,从而提高行车安全性。

技术研发人员:徐开庭,于红超,唐如意,陈婷婷,赵国志,刘通

受保护的技术使用者:重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/16

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!