一种车门防撞梁及其车门总成的制作方法

本技术涉及车辆防护结构,具体的说,涉及一种车门防撞梁及其车门总成。

背景技术:

1、传统汽车用车门防撞梁大多在平面板材基础上采用高强钢制作,通过增加车门防撞梁的厚度提高其强度,在侧碰时,提高对车门的支撑效果。但是,受限于制作材料自身的强度,以及防撞梁在车门上的安装空间,在投影面积相同的情况下,难于通过增加厚度进一步提高防撞梁的强度,时有碰撞过程中防撞梁被破坏的情况。

技术实现思路

1、为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种车门防撞梁及其车门总成,所述防撞梁主体为中空的扁平管状,相对于平面板材能够较大幅度提高其强度。

2、本实用新型解决技术问题采用如下技术方案:

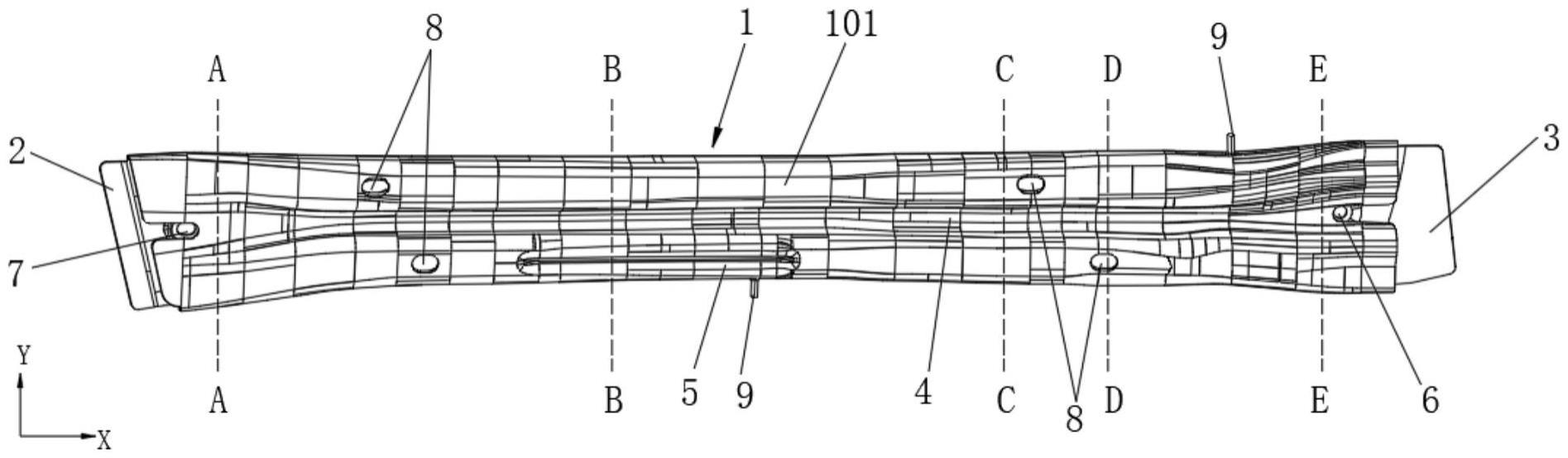

3、一种车门防撞梁,包括防撞梁主体、第一连接板和第二连接板;所述防撞梁主体为中空的扁平管状,具有相对设置的第一管壁和第二管壁,所述防撞梁主体的第一管壁的外轮廓与待装配车门总成的车门外板的外轮廓相适配,所述第一管壁的外壁设置有沿防撞梁主体的长度方向延伸的第一凹腔;所述第一连接板和所述第二连接板分别设置于防撞梁主体的两端,且沿防撞梁主体的长度方向延伸,使该车门防撞梁大致呈板状结构,更好地适配于车门内板与车门外板之间的安装空间。

4、进一步地,所述第一连接板和所述第二连接板分别设置于所述防撞梁主体的第二管壁的两端,用于与车门内板固定连接,所述第一连接板和所述第二连接板分别与待装配车门总成的车门内板的相应连接位置相适配,便于将第一连接板和第二连接板装配固定于车门内板。

5、进一步地,所述防撞梁主体包括变截面设置、依次连接的第一吸能部、加强部和第二吸能部,所述第一吸能部靠近第一立柱,所述第二吸能部靠近第二立柱,所述第一吸能部和第二吸能部的厚度小于加强部的厚度,所述第一吸能部的长度大于第二吸能部的长度;优选地,所述加强部的长度为防撞梁主体长度的30%-40%,确保侧碰时车门防撞梁的支撑强度。

6、进一步地,所述防撞梁主体的第一管壁的外壁还设置有沿防撞梁主体的长度方向延伸的第二凹腔,进一步提高防撞梁主体的强度,提高车门防撞梁的支撑效果。

7、进一步地,所述防撞梁主体两端的宽度、所述第一连接板的宽度和所述第二连接板的宽度均比防撞梁主体的中部宽,使第一连接板和第二连接板的宽度足够,便于焊接装配于车门内板,加强车门防撞梁与车门内板连接强度。

8、进一步地,所述第一凹腔贯穿防撞梁主体,其两端的宽度比中部宽,其两端的深度比中部浅,有效提高防撞梁主体的强度,使第一凹腔与防撞梁主体各个横截面处的尺寸相适配,保证防撞梁主体的横截面积相对稳定不发生突变。

9、进一步地,所述防撞梁主体的第二管壁的两端设置有第一定位孔和第二定位孔,所述第一定位孔为圆形孔,所述第二定位孔为长圆孔;所述第一管壁与第一定位孔和第二定位孔对应的位置分别设置有第一缺口和第二缺口,所述第一缺口和所述第二缺口的开口分别位于第一管壁的相应端部,在车门防撞梁进行装配或测量时,有效提高定位精度。

10、进一步地,所述防撞梁主体设置有多个漏液孔,分别设置于防撞梁主体的第一管壁的两端,所述漏液孔垂直设置于第一管壁相应位置的型面;优选地,所述第一管壁的两端均具有两个上下错落设置的漏液孔,且分别设置于距离第一管壁的相应端部200-300mm处,便于电泳过程中防撞梁主体空腔内的电泳液流出。

11、进一步地,所述第一连接板、第二连接板与防撞梁主体一体式设置,简化第一连接板和第二连接板的加工工艺,提高第一连接板和第二连接板与防撞梁主体连接处的强度,避免侧碰时,在连接处发生折断。

12、进一步地,一种车门总成,包括以上所述的车门防撞梁,还包括车门内板和车门外板;所述车门内板与车门外板之间形成容纳腔,该车门防撞梁设置于容纳腔中,所述防撞梁主体的第一管壁的外轮廓与车门外板的外轮廓相适配;所述第一连接板固定设置于车门内板靠近第一立柱的一端,所述第二连接板固定于车门内板靠近第二立柱的一端;所述第一连接板和所述第二连接板分别与车门内板的相应连接位置相适配。

13、与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:

14、(1)该防撞梁主体为中空的扁平管状结构,相对于广泛使用的单层面状结构,在投影面积相同的情况下,可以有效提高车门防撞梁的强度。

15、(2)第一连接板和第二连接板沿防撞梁主体的长度方向延伸,使该车门防撞梁大致呈板状结构,更好地适配于车门内板与车门外板之间的安装空间;第一连接板的宽度和第二连接板的宽度均比防撞梁主体的中部宽,使第一连接板和第二连接板的宽度足够,便于焊接装配于车门内板,加强车门防撞梁与车门内板连接强度。

技术特征:

1.一种车门防撞梁,其特征在于,包括防撞梁主体(1)、第一连接板(2)和第二连接板(3);所述防撞梁主体(1)为中空的扁平管状,具有相对设置的第一管壁(101)和第二管壁(102),所述防撞梁主体(1)的第一管壁(101)的外轮廓与待装配车门总成的车门外板的外轮廓相适配,所述第一管壁(101)的外壁设置有沿防撞梁主体(1)的长度方向延伸的第一凹腔(4);所述第一连接板(2)和所述第二连接板(3)分别设置于防撞梁主体(1)的两端,且沿防撞梁主体(1)的长度方向延伸。

2.根据权利要求1所述的车门防撞梁,其特征在于,所述第一连接板(2)和所述第二连接板(3)分别设置于所述防撞梁主体(1)的第二管壁(102)的两端,用于与车门内板固定连接,所述第一连接板(2)和所述第二连接板(3)分别与待装配车门总成的车门内板的相应连接位置相适配。

3.根据权利要求1所述的车门防撞梁,其特征在于,所述防撞梁主体(1)包括变截面设置、依次连接的第一吸能部、加强部和第二吸能部,所述第一吸能部靠近第一立柱,所述第二吸能部靠近第二立柱,所述第一吸能部和第二吸能部的厚度小于加强部的厚度,所述第一吸能部的长度大于第二吸能部的长度。

4.根据权利要求3所述的车门防撞梁,其特征在于,所述加强部的长度为防撞梁主体(1)长度的30%-40%。

5.根据权利要求3或4所述的车门防撞梁,其特征在于,所述防撞梁主体(1)的第一管壁(101)的外壁还设置有沿防撞梁主体(1)的长度方向延伸的第二凹腔(5)。

6.根据权利要求1所述的车门防撞梁,其特征在于,所述防撞梁主体(1)两端的宽度、所述第一连接板(2)的宽度和所述第二连接板(3)的宽度均比防撞梁主体(1)的中部宽。

7.根据权利要求6所述的车门防撞梁,其特征在于,所述第一凹腔(4)贯穿防撞梁主体(1),其两端的宽度比中部宽,其两端的深度比中部浅。

8.根据权利要求1所述的车门防撞梁,其特征在于,所述防撞梁主体(1)的第二管壁(102)的两端设置有第一定位孔(6)和第二定位孔(7),所述第一定位孔(6)为圆形孔,所述第二定位孔(7)为长圆孔;所述第一管壁(101)与第一定位孔(6)和第二定位孔(7)对应的位置分别设置有第一缺口和第二缺口,所述第一缺口和所述第二缺口的开口分别位于第一管壁(101)的相应端部。

9.根据权利要求1所述的车门防撞梁,其特征在于,所述防撞梁主体(1)设置有多个漏液孔(8),分别设置于防撞梁主体(1)的第一管壁(101)的两端,所述漏液孔(8)垂直设置于第一管壁(101)相应位置的型面。

10.根据权利要求9所述的车门防撞梁,其特征在于,所述第一管壁(101)的两端均具有两个上下错落设置的漏液孔(8),且分别设置于距离第一管壁(101)的相应端部200-300mm处。

11.根据权利要求1或2所述的车门防撞梁,其特征在于,所述第一连接板(2)、第二连接板(3)与防撞梁主体(1)一体式设置。

12.一种车门总成,其特征在于,包括权利要求1-11任一项所述的车门防撞梁,还包括车门内板和车门外板;所述车门内板与车门外板之间形成容纳腔,该车门防撞梁设置于容纳腔中,所述防撞梁主体(1)的第一管壁(101)的外轮廓与车门外板的外轮廓相适配;所述第一连接板(2)固定设置于车门内板靠近第一立柱的一端,所述第二连接板(3)固定于车门内板靠近第二立柱的一端;所述第一连接板(2)和所述第二连接板(3)分别与车门内板的相应连接位置相适配。

技术总结

本技术提供了一种车门防撞梁及其车门总成,所述车门防撞梁包括防撞梁主体、第一连接板和第二连接板;所述防撞梁主体为中空的扁平管状,具有相对设置的第一管壁和第二管壁,所述防撞梁主体的第一管壁的外轮廓与待装配车门总成的车门外板的外轮廓相适配,所述第一管壁的外壁设置有沿防撞梁主体的长度方向延伸的第一凹腔;所述第一连接板和所述第二连接板分别设置于防撞梁主体的两端,且沿防撞梁主体的长度方向延伸。本技术的防撞梁主体为中空的扁平管状结构,可以有效提高车门防撞梁的强度;第一连接板和第二连接板沿防撞梁主体的长度方向延伸,且较宽,可以更好地适配于车门内板与车门外板之间的安装空间,加强与车门内板的连接强度。

技术研发人员:韩雪松,孙刚,李铁骥,龚磊

受保护的技术使用者:一汽-大众汽车有限公司

技术研发日:20230515

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!