一种轻量化设计的汽车叉臂的制作方法

本技术属于汽车悬架零部件研究领域,具体涉及一种轻量化设计的汽车叉臂。

背景技术:

1、汽车的叉臂是连接车轮和悬挂系统的一种组件,主要功能是提供稳定的支撑并帮助车轮保持正确的位置。汽车叉臂有多种不同的形状和材料,但它们都需要能够承受车辆的重量和路面上的冲击力。叉臂还必须支持悬挂系统,以便消除振动和震动,并让车辆更加平稳、舒适地行驶。叉臂的质量和制造质量对车辆的性能和安全非常重要。低质量或缺乏适当制造的叉臂可能会产生与悬挂系统有关的问题,从而导致车辆通常失去平衡或出现摇晃和不稳定。

2、另一方面,由于叉臂是车辆悬架系统的主要组成部分,降低叉臂的自重是降低汽车悬挂簧下质量的有效手段,车辆悬挂系统是承受车身重量和路面反作用力的重要部件之一,更小的簧下质量会使悬挂系统拥有更好的动态响应,以达到车身平稳,车轮快速的随路面起伏来缓和冲击的状态。对于降低汽车叉臂的自重可以采用以下方法:1.材料的优化:使用轻量化材料作为制造汽车叉臂的主要原材料,例如铝合金、镁合金等。这些材料可以比钢材更轻,并能够保持足够的强度和韧性。2.结构的优化:通过优化设计汽车叉臂的结构和减少冗余材料,可以有效地减轻叉臂的自重。而现有技术中,主要采用使用轻型材料的方法来降低叉臂重量。叉臂在工作中,应力主要集中在其其支臂的屈曲控制区,因此,目前所采用的叉臂中在屈曲控制区以外的部分通常有较大的设计冗余。

技术实现思路

1、本实用新型的目的是:解决目前降低汽车簧下质量,底盘零部件轻量化设计的问题。提供一种轻量化设计的汽车叉臂,以达到性能满足使用要求的前提下减重、降低成本、提升动力经济性、操控性的目的。

2、为实现上述技术目的,本实用新型采用的技术方案如下:

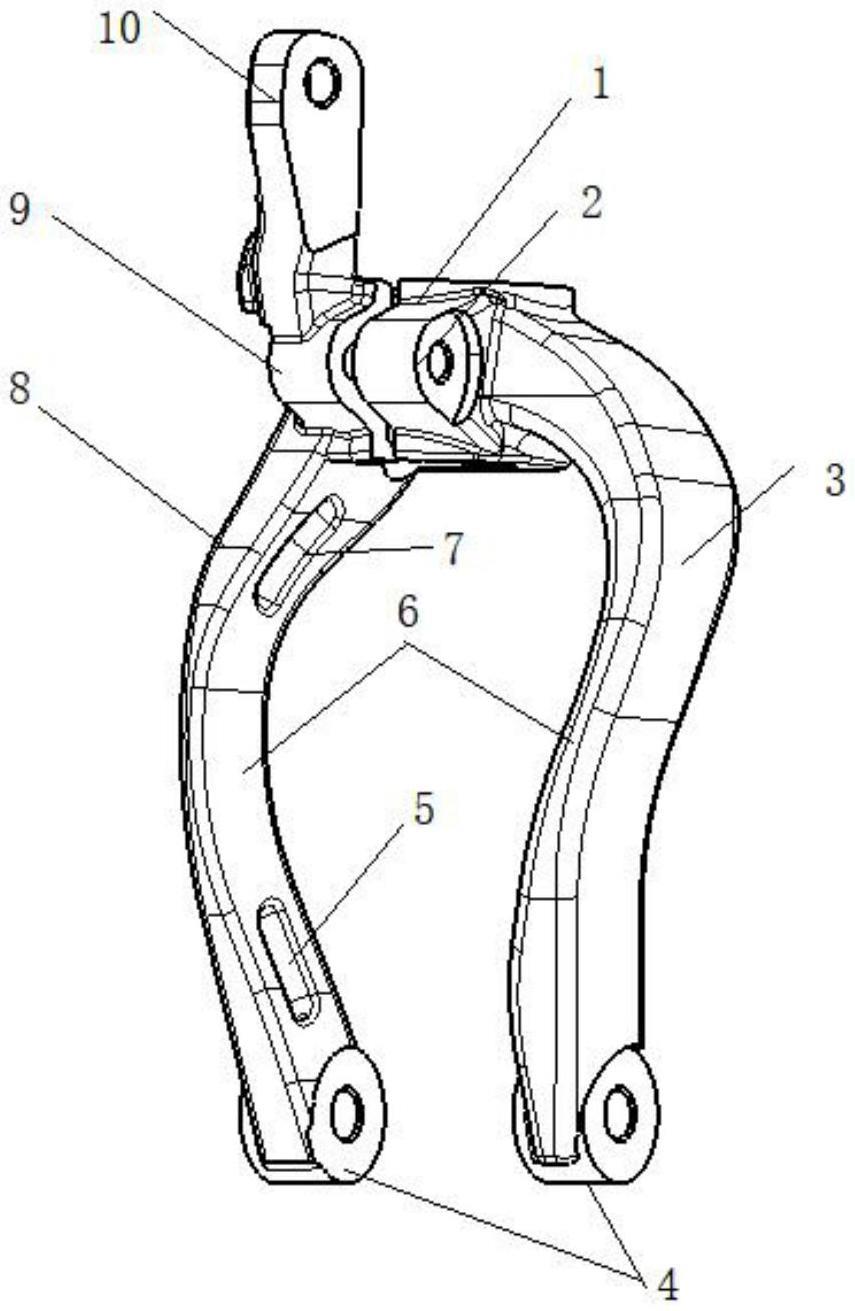

3、本实用新型的轻量化设计的汽车叉臂至少包括安装部以及与安装部固定连接的左支臂和右支臂;所述左支臂和/或右支臂上设有减重筋;

4、进一步,各支臂上均设有两段所述减重筋;两段减重筋分设于支臂上的屈曲控制区两侧。

5、进一步,所述减重筋为条形减重槽;所述条形减重槽中相邻面之间均通过圆角过渡;

6、进一步,所述减重筋的两侧与支臂的边缘留有5-10mm的设计余量;

7、进一步,所述左支臂上两段所述减重筋的深度为6-8mm;所述右支臂上两段所述减重筋的深度为9-11mm。

8、进一步,所述左支臂上靠近安装部的减重筋长度为31-32mm,宽度为14-15mm;所述左支臂远离安装部的减重筋长度为27-28mm,宽度为14-15mm。

9、进一步,所述右支臂上靠近安装部的减重筋长度为54-55mm,宽度为16-17mm;所述右支臂远离安装部的减重筋长度为61-62mm,宽度为17-18mm。

10、本实用新型的有益效果为:本实用新型的轻量化设计的汽车叉臂,通过在避开屈曲控制区的基础上,设计减重筋,从而达到降低叉臂自重的目的,由于设置的减重筋的尺寸较大,因此,本实用新型所采用的方案较无减重筋的方案而言,减重5%。同时,该叉臂在设置减重筋后,其强度经过cae校核,满足使用要求。

技术特征:

1.一种轻量化设计的汽车叉臂,其特征在于:包括安装部以及与安装部固定连接的左支臂和右支臂;所述左支臂和/或右支臂上设有减重筋。

2.根据权利要求1所述的轻量化设计的汽车叉臂,其特征在于:各支臂上均设有两段所述减重筋;两段减重筋分设于支臂上的屈曲控制区两侧。

3.根据权利要求1所述的轻量化设计的汽车叉臂,其特征在于:所述减重筋为条形减重槽;所述条形减重槽中相邻面之间均通过圆角过渡。

4.根据权利要求1所述的轻量化设计的汽车叉臂,其特征在于:所述减重筋的两侧与支臂的边缘留有5-10mm的设计余量。

5.根据权利要求1所述的轻量化设计的汽车叉臂,其特征在于:所述左支臂上两段所述减重筋的深度为6-8mm;所述右支臂上两段所述减重筋的深度为9-11mm。

6.根据权利要求2所述的轻量化设计的汽车叉臂,其特征在于:所述左支臂上靠近安装部的减重筋长度为31-32mm,宽度为14-15mm;所述左支臂远离安装部的减重筋长度为27-28mm,宽度为14-15mm。

7.根据权利要求2所述的轻量化设计的汽车叉臂,其特征在于:所述右支臂上靠近安装部的减重筋长度为54-55mm,宽度为16-17mm;所述右支臂远离安装部的减重筋长度为61-62mm,宽度为17-18mm。

技术总结

本技术公开了一种轻量化设计的汽车叉臂,包括安装部以及与安装部固定连接的左支臂和右支臂;所述左支臂和/或右支臂上设有减重筋;本技术解决了目前降低汽车簧下质量,底盘零部件轻量化设计的问题,使汽车叉臂达到性能满足使用要求的前提下达到减重、降低成本、提升车辆动力经济性、操控性的目的。

技术研发人员:李小林,黄军,潘武兵,刘云川,卢西博,邹斯奇

受保护的技术使用者:辰致科技有限公司

技术研发日:20230529

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!