一种具有防撞管的车门及其车辆的制作方法

本技术涉及车辆安全防护,具体的说,涉及一种具有防撞管的车门及其车辆。

背景技术:

1、在以往汽车事故统计数据中显示25%小偏置碰撞发生率高且对人体伤害度大,所以如何提升汽车在发生小偏置碰撞时的安全性能成为各主机厂重点研究的方向,由于在碰撞时正面接触重叠小,前纵梁基本没有参与变形吸能,只是少量弯曲变形,而且小偏置碰撞能量传递路线少,主要以a柱,车门防撞管和b柱作为碰撞过程中的能量传导的主要路径,因此防撞管在撞击过程中起到了至关重要的作用,其既可以支撑车门门框结构,减少壁障撞击后对驾驶舱的冲击挤压,也可作为传力中间结构传导撞击能量。由于碰撞要求不断提高,防撞管需承力较大,一般通过增加防撞管壁厚提高其承力效果,使得防撞管自身的重量很重,一般情况下3mm壁厚的防撞管重量为2-3千克,该重量占车门重量的很大一部分,也对整车自重有很大影响,车辆自身重量过重会徒增耗油量,浪费资源,对整车性能也有很大影响,影响驾乘感。因此,亟需设计一种可以有效承力,但自身重量减轻的防撞管。

技术实现思路

1、为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种具有防撞管的车门及其车辆,对防撞管两端承力较少的第一连接部和第二连接部的壁厚进行减薄,防撞管各部分外壁的横截面均保持一致,设置为椭圆,保证防撞管的有效承力,并实现轻量化。

2、本实用新型解决技术问题采用如下技术方案:

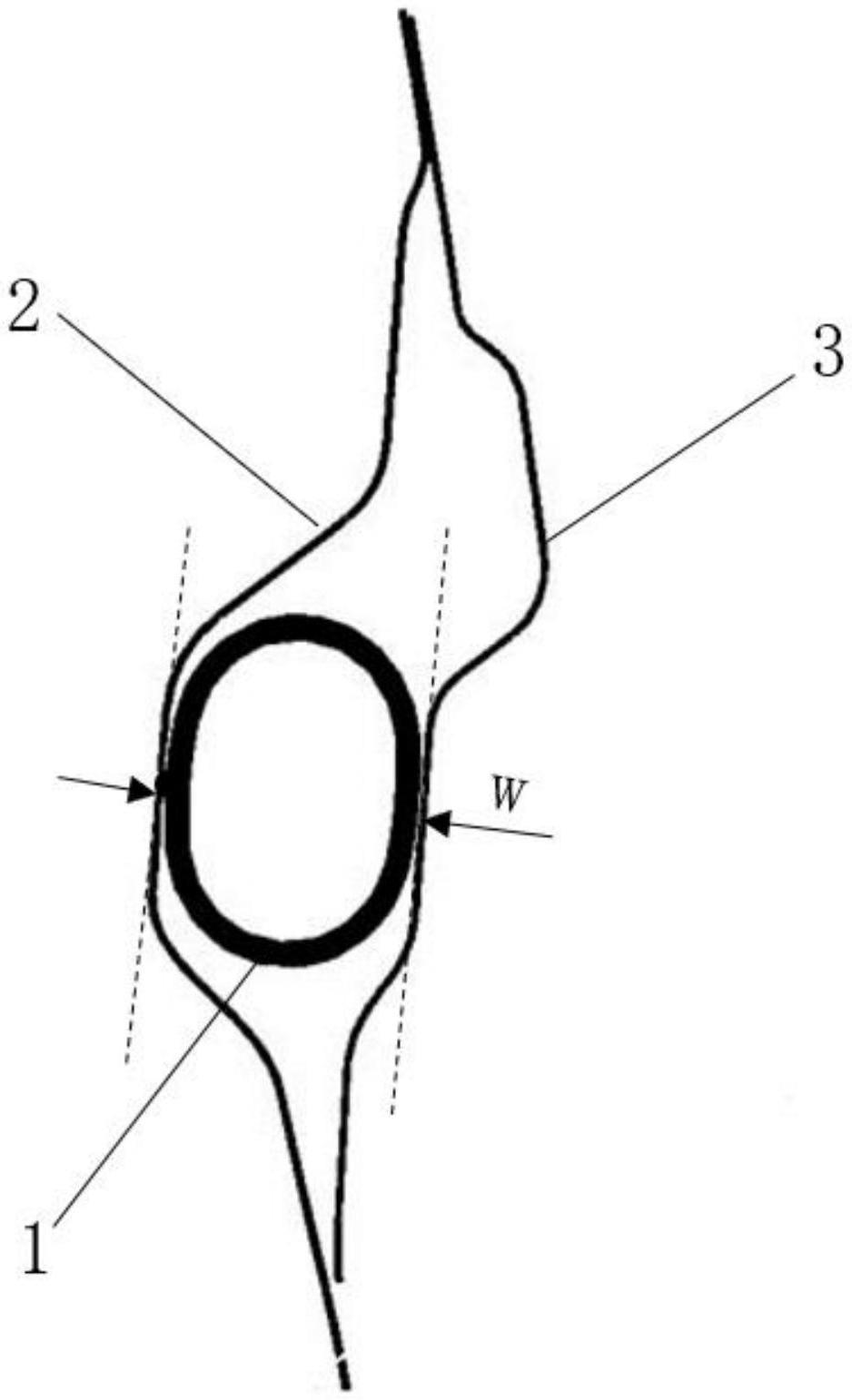

3、一种具有防撞管的车门,包括加强板、车门内板和防撞管,所述加强板与车门内板围合形成容纳腔;所述防撞管位于容纳腔内,且固定连接于加强板;所述防撞管为管状结构,包括依次连接的第一连接部、第一过渡部、承力部、第二过渡部和第二连接部,所述第一连接部和第二连接部的壁厚均小于承力部的壁厚;所述防撞管各部分外壁的横截面相同,均设置为椭圆形状;所述椭圆两个长边之间的距离为容纳腔处加强板与车门内板的最大横向距离w,所述椭圆两个短边之间的距离为使防撞管与加强板和车门内板不产生干涉的最大长度,使防撞管的横截面面积达到最佳尺寸,提高其承力强度,加强抗碰撞性能。

4、进一步地,所述承力部的长度l0至少为整个防撞管长度l的30%,保证承力部的承力效果,提高防撞管抗弯折性能,防止在承力部折断,有效的保证在小偏置撞击发生时传力路径的畅通。

5、进一步地,所述第一过渡部由承力部向第一连接部方向延伸的壁厚由承力部壁厚逐渐减小到第一连接部的壁厚;所述第二过渡部由承力部向第二连接部方向延伸的壁厚由承力部壁厚逐渐减小到第二连接部的壁厚,避免防撞管的壁厚发生突变,造成应力集中。

6、进一步地,所述承力部壁厚与所述第一连接部壁厚的差值与第一过渡部的长度l1的比例、所述承力部壁厚与所述第二连接部壁厚的差值与第二过渡部的长度l2的比例最大为0.1:10,使防撞管不同壁厚的管段之间过渡平缓顺滑,防止第一过渡部和第二过渡部弯折。

7、进一步地,所述第一连接部的壁厚为第一临界值,所述第二连接部的壁厚为第二临界值,保证承力效果时,达到最佳减重效果。

8、进一步地,所述第一连接部朝向a柱,第二连接部朝向b柱;所述第一连接部、承力部和第二连接部的壁厚分别为1.6mm,3.0mm和2.3mm。

9、进一步地,所述防撞管外壁的横截面的长边和短边均为弧形,或者长边为弧形,短边为直线;所述防撞管外壁的横截面的长边和短边之间具有倒圆角,根据布置空间,在满足工艺时,尽量提高防撞管的横截面面积。

10、进一步地,所述防撞管的两端具有沿其周向延伸的缺口,所述缺口至少去除防撞管横截面的靠近车门内板的一个长边;或者防撞管的两端设置有沿防撞管的轴向延伸的挡杆;优选地,所述缺口处的端面为沿周向布置的台阶型,使防撞管容易刺穿侧围,插入立柱的插入孔中,防止防撞管从立柱的插入孔中滑出。

11、进一步地,所述防撞管的延伸方向与水平面的夹角小于6°,使防撞管不易从立柱的插入孔中滑出。

12、进一步地,一种车辆,包括以上所述的具有防撞管的车门,还包括相邻设置的a柱和b柱,所述a柱设置有朝向防撞管的第一插入孔,所述b柱设置有朝向防撞管的第二插入孔,所述第一插入孔、第二插入孔和防撞管的相应端部位于同一水平高度,所述第一插入孔与所述防撞管的第一连接部的端部相对设置,所述第二插入孔与所述防撞管的第二连接部的端部相对设置。

13、与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:

14、(1)保持防撞管各部分外壁的横截面相同,通过改变内壁到外壁的距离来实现壁厚的改变,保证整个防撞管的外观不改变,在安装过程中无需再重新适配,可以方便地替换现有防撞管,减少不必要的工作程序。

15、(2)对防撞管两端承力较少的第一连接部和第二连接部的壁厚进行减薄,保持中部主要承力部位的壁厚不变,既保证了防撞管的有效承力,又实现了轻量化,可以减少防撞管自身重量的30%。

16、(3)将防撞管的横截面设置为椭圆,根据布置空间,在满足防撞管的加工工艺和焊接工艺时,可以尽量提高防撞管的横截面面积,提高防撞管的强度。

技术特征:

1.一种具有防撞管(1)的车门,其特征在于,包括加强板(2)、车门内板(3)和防撞管(1),所述加强板(2)与车门内板(3)围合形成容纳腔;所述防撞管(1)位于容纳腔内,且固定连接于加强板(2);所述防撞管(1)为管状结构,包括依次连接的第一连接部(11)、第一过渡部(12)、承力部(13)、第二过渡部(14)和第二连接部(15),所述第一连接部(11)和第二连接部(15)的壁厚均小于承力部(13)的壁厚;所述防撞管(1)各部分外壁的横截面相同,均设置为椭圆形状;所述椭圆两个长边(16)之间的距离为容纳腔处加强板(2)与车门内板(3)的最大横向距离w,所述椭圆两个短边(17)之间的距离为使防撞管(1)与加强板(2)和车门内板(3)不产生干涉的最大长度。

2.根据权利要求1所述的具有防撞管(1)的车门,其特征在于,所述承力部(13)的长度l0至少为整个防撞管(1)长度l的30%。

3.根据权利要求1或2所述的具有防撞管(1)的车门,其特征在于,所述第一过渡部(12)由承力部(13)向第一连接部(11)方向延伸的壁厚由承力部(13)壁厚逐渐减小到第一连接部(11)的壁厚;所述第二过渡部(14)由承力部(13)向第二连接部(15)方向延伸的壁厚由承力部(13)壁厚逐渐减小到第二连接部(15)的壁厚。

4.根据权利要求3所述的具有防撞管(1)的车门,其特征在于,所述承力部(13)壁厚与所述第一连接部(11)壁厚的差值与第一过渡部(12)的长度l1的比例、所述承力部(13)壁厚与所述第二连接部(15)壁厚的差值与第二过渡部(14)的长度l2的比例最大为0.1:10。

5.根据权利要求4所述的具有防撞管(1)的车门,其特征在于,所述第一连接部(11)的壁厚为第一临界值,所述第二连接部(15)的壁厚为第二临界值。

6.根据权利要求5所述的具有防撞管(1)的车门,其特征在于,所述第一连接部(11)朝向a柱,第二连接部(15)朝向b柱;所述第一连接部(11)、承力部(13)和第二连接部(15)的壁厚分别为1.6mm,3.0mm和2.3mm。

7.根据权利要求1所述的具有防撞管(1)的车门,其特征在于,所述防撞管(1)外壁的横截面的长边(16)和短边(17)均为弧形,或者长边(16)为弧形,短边(17)为直线;所述防撞管(1)外壁的横截面的长边(16)和短边(17)之间具有倒圆角(18)。

8.根据权利要求1所述的具有防撞管(1)的车门,其特征在于,所述防撞管(1)的两端具有沿其周向延伸的缺口(19),所述缺口(19)至少去除防撞管(1)横截面的靠近车门内板(3)的一个长边(16);或者防撞管(1)的两端设置有沿防撞管(1)的轴向延伸的挡杆。

9.根据权利要求8所述的具有防撞管(1)的车门,其特征在于,所述缺口(19)处的端面为沿周向布置的台阶型。

10.根据权利要求1所述的具有防撞管(1)的车门,其特征在于,所述防撞管(1)的延伸方向与水平面的夹角小于6°。

11.一种车辆,其特征在于,包括权利要求1-10任一项所述的具有防撞管(1)的车门,还包括相邻设置的a柱和b柱,所述a柱设置有朝向防撞管(1)的第一插入孔,所述b柱设置有朝向防撞管(1)的第二插入孔,所述第一插入孔、第二插入孔和防撞管(1)的相应端部位于同一水平高度,所述第一插入孔与所述防撞管(1)的第一连接部(11)的端部相对设置,所述第二插入孔与所述防撞管(1)的第二连接部(15)的端部相对设置。

技术总结

本技术提供了一种具有防撞管的车门,所述防撞管包括加强板、车门内板和防撞管,加强板与车门内板围合形成容纳腔;防撞管位于容纳腔内,且固定连接于加强板;包括依次连接的第一连接部、第一过渡部、承力部、第二过渡部和第二连接部,第一连接部和第二连接部的壁厚均小于承力部的壁厚;防撞管各部分外壁的横截面相同,均设置为椭圆形状;所述椭圆两个长边之间的距离为容纳腔处加强板与车门内板的最大横向距离W,所述椭圆两个短边之间的距离为使防撞管与加强板和车门内板不产生干涉的最大长度。本技术防撞管的横截面设置为椭圆,增加了横截面面积,并对第一连接部和第二连接部的壁厚减薄,既保证了防撞管的有效承力,又实现了轻量化。

技术研发人员:龚磊,兰海涛,刘志国,孙刚,梁国贵,李南星

受保护的技术使用者:一汽-大众汽车有限公司

技术研发日:20230531

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!