一种侧气帘的制作方法

本发明涉及安全气囊,具体涉及一种侧气帘。

背景技术:

1、侧气帘通常安装于汽车a柱和c柱之间,并位于汽车顶棚和横梁之间,以在汽车发生碰撞事件时,向下展开以在车内乘员侧向倾倒时保护乘员。在侧气帘被点爆展开时,侧气帘被充气,侧气帘在未完全展开时冲出其安装位置并向外展开至乘员和车门侧之间,以保护乘员。

2、现有技术中,在侧气帘冲出其安装位置并展开后,侧气帘整体,尤其是顶部迅速发生膨胀,从而会对汽车顶棚产生很大的冲击力,又因顶棚上的内饰件大多为刚性结构,所以顶棚的内饰件在受到冲击后,内饰件会脱离顶棚或车顶钢梁,导致后续维修难度大,尤其是在遇到轻微碰撞事件侧气帘展开时,若内饰件脱离,无疑增加了汽车碰撞后的维护成本。

3、目前,针对现有技术中侧气帘展开后顶棚内饰件易因侧气帘的冲击从顶棚或车顶脱离的问题,尚未提出有效的解决方案。

技术实现思路

1、有鉴于此,本发明实施例提供一种侧气帘,以至少解决现有技术中侧气帘展开后侧气帘顶部易冲击顶棚内饰件导致顶棚内饰件脱离的问题。

2、本发明实施例提供以下技术方案:

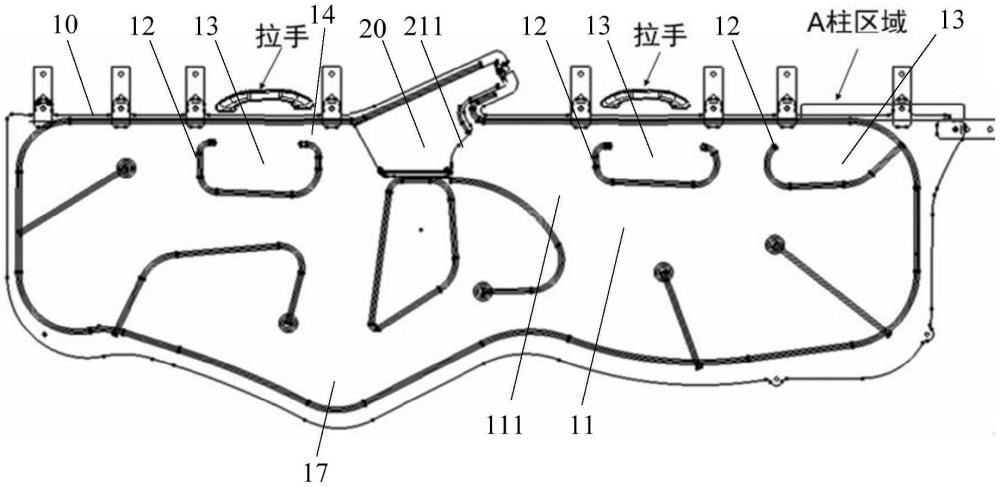

3、本发明实施例提供一种侧气帘,包括囊袋和导气袋,所述囊袋内至少设有至少一保护腔,所述导气袋设置于所述囊袋内,且所述导气袋的至少一出气口朝向所述保护腔的进气口,所述囊袋还包括:

4、多个缝纫区,所述多个缝纫区间隔缝纫于所述囊袋的顶端,并在所述囊袋的顶端形成多个减厚区域,且所述多个缝纫区与所述囊袋的顶端缝线之间形成多个缓冲区,每一所述缝纫区的顶端缝线与所述囊袋的顶端缝线之间形成连通所述缓冲区的一级导气口,所述一级导气口的膨胀尺寸小于所述保护腔的进气口的膨胀尺寸,以对所述导气袋出气口流出的气体进行分流;

5、其中,在所述囊袋充气膨胀后,所述多个减厚区域与汽车顶棚内饰件、a柱顶棚、c柱顶棚的一个或多个对应设置,且所述多个减厚区域在所述囊袋朝向车身的一侧形成支撑面,以增加与车身的接触面积。

6、进一步地,所述多个缝纫区分为内饰缝纫区和柱缝纫区,所述内饰缝纫区形成的内饰减厚区域与所述汽车顶棚内饰件对应设置,所述柱缝纫区形成的柱减厚区域与所述a柱或c柱对应设置。

7、进一步地,所述内饰缝纫区包括横向内饰缝纫部和与所述横向内饰缝纫部连接的至少一纵向内饰缝纫部,至少一所述纵向内饰缝纫部位于所述横向内饰缝纫部靠近所述导气袋的一端,所述纵向内饰缝纫部的顶端与所述囊袋的顶端缝线之间形成所述一级导气口。

8、进一步地,所述内饰缝纫区包括两所述纵向内饰缝纫部,两所述纵向内饰缝纫部设置于所述横向内饰缝纫部的两端;

9、其中,两所述纵向内饰缝纫部远离所述横向内饰缝纫部的端部弯曲成弧形结构,或两所述纵向内饰缝纫部远离所述横向内饰缝纫部的一端均设有锁结构。

10、进一步地,所述柱缝纫区包括横向柱缝纫部和与所述横向柱缝纫部连接的至少一纵向柱缝纫部,至少一所述纵向柱缝纫部位于所述横向柱缝纫部靠近所述导气袋的一端,所述纵向柱缝纫部的顶端与所述囊袋的顶端缝线之间形成所述一级导气口。

11、进一步地,所述柱缝纫区包括设置于所述横向柱缝纫部两端的两所述纵向柱缝纫部;

12、其中,两所述纵向柱缝纫部向上延伸,且远离所述横向柱缝纫部的端部弯曲成弧形结构或设有锁结构。

13、进一步地,所述柱缝纫区包括设置于所述横向柱缝纫部两端的第一纵向柱缝纫部和第二纵向柱缝纫部;

14、其中,所述第一纵向柱缝纫部向上延伸,且远离所述横向柱缝纫部的端部弯曲成弧形结构或设有锁结构;所述第二纵向柱缝纫部向上倾斜延伸,并与所述囊袋的顶端缝线或纵向缝线连接。

15、进一步地,在所述柱缝纫区形成的所述柱减厚区域与所述a柱对应时,所述第一纵向柱缝纫部向上延伸后,继续向所述第二纵向柱缝纫部所在的方向延伸直至靠近所述第二纵向柱缝纫部,并在所述第一纵向柱缝纫部的端部和所述第二纵向柱缝纫部之间形成二级导气口,所述第一纵向柱缝纫部、所述第二纵向柱缝纫部和所述横向柱缝纫部之间形成二级缓冲腔。

16、进一步地,在所述柱缝纫区形成的所述柱减厚区域与所述c柱对应时,所述柱缝纫区包括设置于所述横向柱缝纫部两端的第一纵向柱缝纫部和第二纵向柱缝纫部;

17、其中,所述第一纵向柱缝纫部向上倾斜延伸至靠近所述囊袋的顶端缝线后,倾斜向下延伸至与所述囊袋的纵向缝线连接,所述第一纵向柱缝纫部与所述囊袋的顶端缝线之间形成二级导气口,且所述第一纵向柱缝纫部与所述囊袋的纵向囊袋缝线之间形成二级缓冲腔,所述第二纵向柱缝纫部向上延伸,且远离所述横向柱缝纫部的端部弯曲成弧形结构或设有锁结构。

18、进一步地,所述囊袋的底端后侧缝线向下凸出延伸以在所述囊袋膨胀后形成凸出部;

19、其中,在汽车内乘员躺倒且所述囊袋充气展开后,所述乘员头部与所述凸出部对应,以在碰撞事件中保护乘员头部。

20、与现有技术相比,本发明实施例采用的上述至少一个技术方案能够达到的有益效果至少包括:

21、本发明的一种侧气帘,通过在囊袋的顶端设置多个缝纫区,以在囊袋充气时在囊袋的顶端形成多个减厚区域,以避让汽车顶棚内饰件,解决了现有技术中侧气帘展开后侧气帘顶部易冲击顶棚内饰件导致顶棚内饰件脱离的问题;

22、进一步地,在多个缝纫区形成减厚区域后,减厚区域相对于现有的囊袋顶端增加了与车身接触的部分,从而使得囊袋顶端以车身为支撑形成更好的刚度,对成员提供更强的支撑保护;

23、更进一步地,通过将导气袋的出气口朝向保护腔的进气口,并将一级导气口的膨胀尺寸设置为小于保护腔的进气口膨胀尺寸,从而使得保护腔率先充满展开形成支撑,然后再使得气体流向缝纫区形成的腔体内以将侧气帘向车内跳动,避免侧气帘外飘。

技术特征:

1.一种侧气帘,包括囊袋和导气袋,所述囊袋内至少设有至少一保护腔,所述导气袋设置于所述囊袋内,且所述导气袋的至少一出气口朝向所述保护腔的进气口,其特征在于,所述囊袋还包括:

2.根据权利要求1所述的侧气帘,其特征在于,所述多个缝纫区分为内饰缝纫区和柱缝纫区,所述内饰缝纫区形成的内饰减厚区域与所述汽车顶棚内饰件对应设置,所述柱缝纫区形成的柱减厚区域与所述a柱或c柱对应设置。

3.根据权利要求2所述的侧气帘,其特征在于,所述内饰缝纫区包括横向内饰缝纫部和与所述横向内饰缝纫部连接的至少一纵向内饰缝纫部,至少一所述纵向内饰缝纫部位于所述横向内饰缝纫部靠近所述导气袋的一端,所述纵向内饰缝纫部的顶端与所述囊袋的顶端缝线之间形成所述一级导气口。

4.根据权利要求3所述的侧气帘,其特征在于,所述内饰缝纫区包括两所述纵向内饰缝纫部,两所述纵向内饰缝纫部设置于所述横向内饰缝纫部的两端;

5.根据权利要求2~4任一所述的侧气帘,其特征在于,所述柱缝纫区包括横向柱缝纫部和与所述横向柱缝纫部连接的至少一纵向柱缝纫部,至少一所述纵向柱缝纫部位于所述横向柱缝纫部靠近所述导气袋的一端,所述纵向柱缝纫部的顶端与所述囊袋的顶端缝线之间形成所述一级导气口。

6.根据权利要求5所述的侧气帘,其特征在于,所述柱缝纫区包括设置于所述横向柱缝纫部两端的两所述纵向柱缝纫部;

7.根据权利要求5所述的侧气帘,其特征在于,所述柱缝纫区包括设置于所述横向柱缝纫部两端的第一纵向柱缝纫部和第二纵向柱缝纫部;

8.根据权利要求7所述的侧气帘,其特征在于,在所述柱缝纫区形成的所述柱减厚区域与所述a柱对应时,所述第一纵向柱缝纫部向上延伸后,继续向所述第二纵向柱缝纫部所在的方向延伸直至靠近所述第二纵向柱缝纫部,并在所述第一纵向柱缝纫部的端部和所述第二纵向柱缝纫部之间形成二级导气口,所述第一纵向柱缝纫部、所述第二纵向柱缝纫部和所述横向柱缝纫部之间形成二级缓冲腔。

9.根据权利要求5所述的侧气帘,其特征在于,在所述柱缝纫区形成的所述柱减厚区域与所述c柱对应时,所述柱缝纫区包括设置于所述横向柱缝纫部两端的第一纵向柱缝纫部和第二纵向柱缝纫部;

10.根据权利要求1所述的侧气帘,其特征在于,所述囊袋的底端后侧缝线向下凸出延伸以在所述囊袋膨胀后形成凸出部;

技术总结

本发明公开了一种侧气帘,包括囊袋和导气袋,囊袋内至少设有至少一保护腔,导气袋设置于囊袋内,且导气袋的至少一出气口朝向保护腔的进气口,囊袋还包括多个缝纫区,多个缝纫区间隔缝纫于囊袋的顶端,并在囊袋的顶端形成多个减厚区域,且多个缝纫区与囊袋的顶端缝线之间形成多个缓冲区,每一缝纫区的顶端缝线与囊袋的顶端缝线之间形成连通缓冲区的一级导气口,一级导气口的膨胀尺寸小于保护腔的进气口的膨胀尺寸,以对导气袋出气口流出的气体进行分流。本发明通过在囊袋充气时在囊袋的顶端形成多个减厚区域,以避让汽车顶棚内饰件,解决了现有技术中侧气帘展开后侧气帘顶部易冲击顶棚内饰件导致顶棚内饰件脱离的问题。

技术研发人员:杨涛,杨丽丽

受保护的技术使用者:均胜汽车安全系统(安徽)有限公司

技术研发日:

技术公布日:2025/2/10

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!