摩托车空气减震装置的制作方法

本申请涉及摩托车领域,具体而言,涉及一种摩托车空气减震装置。

背景技术:

1、摩托车是人们日常省中经常都会用到的交通工具之一,由于其具有体积小、动力好、灵活性强以及对路面的适应能力好等有点而备受人们喜爱,尤其是在丘陵地区的山区或者农村,由于地形限制的客观原因,摩托车成为主要的交通工具。

2、为了提高摩托车骑行过程中的舒适性以及减小因路面颠簸对车身造成的振动和损坏,通常摩托车前后轮均设置有减震器,由于摩托车的转向方式属于把手式转向,因此,摩托车的驱动和载重都有后轮承担,故而后轮的减震器的作用非常巨大,不仅要起到最基本的减震作用,同时还要克服车重和载重。

3、可想而知,当减震器处于轻载模式时,其可形变的范围大减震效果好;但当处于重载模式时,由于弹簧急剧压缩,对于来自地面的振动吸收效果明显变差,骑乘舒适度明显降低,甚至会出现减震器到底的情况,出现液压杆和液压筒直接刚性接触的情况,造成减震器的损坏。

4、产品的结构可参照中国专利文献2016107467964中所公开的一种用于摩托车的空气减震器,该空气减震器依旧是设置后轮上,而且是需要弹簧和压缩空气共同作用下才能起到减震作用;但同时也导致成本费用的增加,且在调整减震软硬度时过于复杂,该空气减震器总成结构复杂,体积大等问题。

5、现在尚没有一种具有便于调整减震软硬度的摩托车空气减震装置。

技术实现思路

1、本申请的内容部分用于以简要的形式介绍构思,这些构思将在后面的具体实施方式部分被详细描述。本申请的内容部分并不旨在标识要求保护的技术方案的关键特征或必要特征,也不旨在用于限制所要求的保护的技术方案的范围。

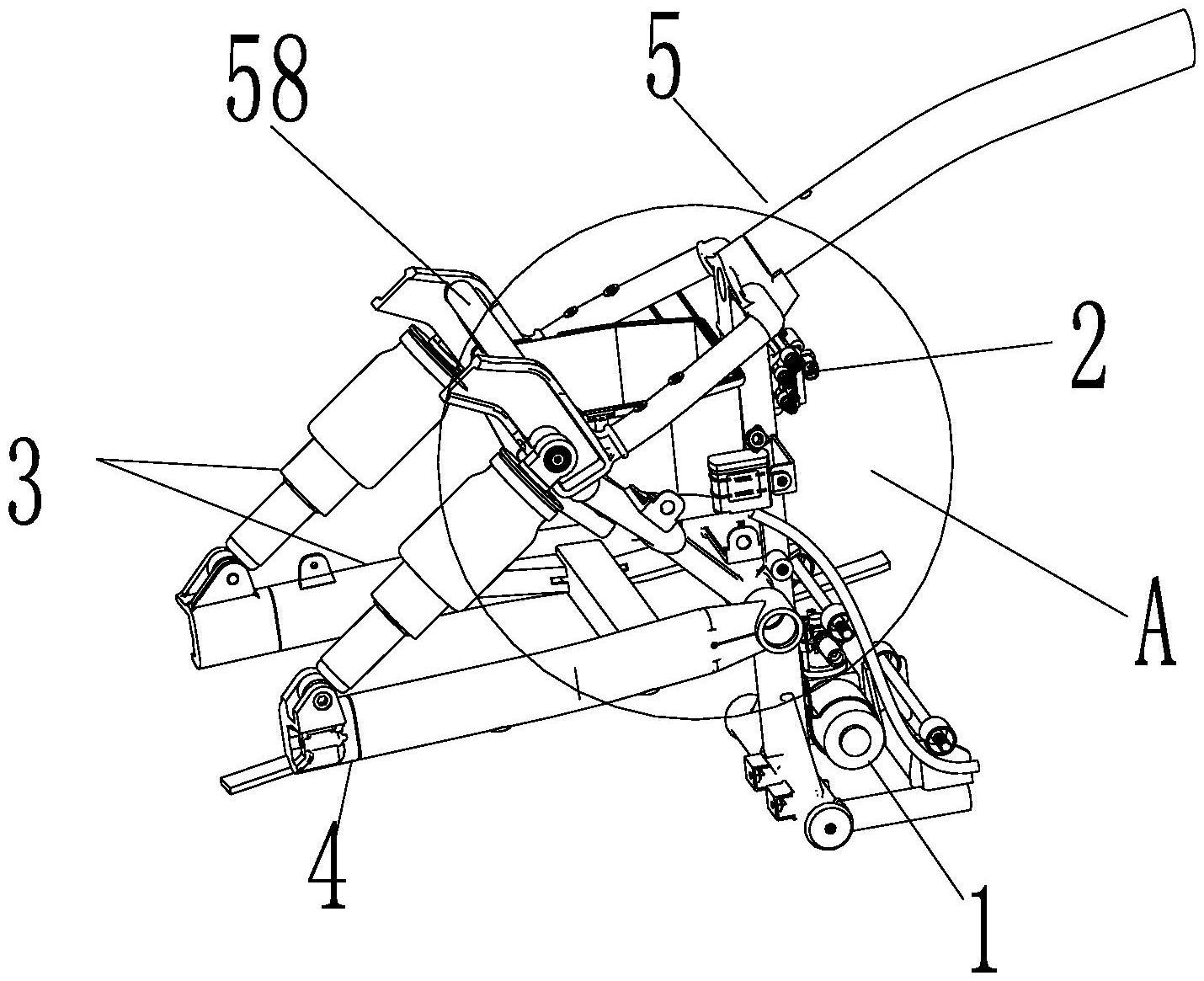

2、为了解决以上背景技术部分提到的技术问题,本申请的一些实施例提供了一种摩托车空气减震装置,设置在摩托车的后平叉和车架之间以调整减震软硬度,包括:

3、气源装置、开关阀、空气减震;空气减震与气源装置、开关阀通过气管连接,空气减震设置在后平叉上,且两端分别与车架、后平叉转动连接,气源装置设置在车架上,开关阀设置在车架上。

4、本申请将空气减震设置在后平叉上,空气减震的软硬可以通过控制减震气囊内的气压调整,骑行更舒适,对车架的结构影响也更小;骑行者根据骑行路况打开气源装置注气或打开开关阀放气口放气调整减震气囊内气压大小进行减震软硬度调整。

5、进一步地,空气减震至少为两个。

6、进一步地,空气减震包括气囊或气缸。

7、进一步地,车架包括第一转接头、支杆;第一转接头上设有开口,开口至少为两个,支杆至少为两个,两个支杆分别通过两个开口与第一转接头连接。

8、进一步地,车架还包括第二转接头、支撑杆、第三转接头、竖杆;第二转接头设置支杆上,支撑杆一端设置在第二转接头上,另一端设置在第三转接头,第三转接头另一端固定在竖杆上,竖杆通过第一转接头与车架转动连接,后平叉通过第三转接头与竖杆转动连接。

9、进一步地,车架还包括限位板、横杆;限位板设置支撑杆上,限位板至少为两个,横杆设置两个限位板之间。

10、进一步地,空气减震一端连接于限位板上,另一端连接于后平叉上。

11、进一步地,空气减震的中心轴线与后平叉连接形成的夹角的取值范围30-50。

12、进一步地,空气减震的中心轴线与支撑杆所形成的夹角的取值范围90-110。

13、进一步地,气源装置、开关阀分别设置在竖杆上。

14、本申请的有益效果在于:提供了一种具体便于调整减震软硬度的摩托车空气减震装置,骑行者根据骑行路况打开气源装置注气或打开开关阀放气口放气调整减震气囊内气压大小进行减震软硬度调整,使骑行更舒适,对车架的结构影响也更小,相较于传统弹簧减震对车架的结构影响减小,延长了车辆使用寿命。

技术特征:

1.一种摩托车空气减震装置,设置在摩托车的后平叉和车架之间以调整减震软硬度,其特征在于:包括:

2.根据权利要求1所述的摩托车空气减震装置,其特征在于:所述空气减震至少为两个。

3.根据权利要求2所述的摩托车空气减震装置,其特征在于:所述空气减震包括气囊或气缸。

4.根据权利要求1所述的摩托车空气减震装置,其特征在于:所述车架包括第一转接头、支杆;所述第一转接头上设有开口,所述开口至少为两个,所述支杆至少为两个,两个所述支杆分别通过两个所述开口与所述第一转接头连接。

5.根据权利要求4所述的摩托车空气减震装置,其特征在于:所述车架还包括第二转接头、支撑杆、第三转接头、竖杆;所述第二转接头设置所述支杆上,所述支撑杆一端设置在所述第二转接头上,另一端设置在所述第三转接头,所述第三转接头另一端固定在所述竖杆上,所述竖杆通过第一转接头与所述车架转动连接,所述后平叉通过所述第三转接头与所述竖杆转动连接。

6.根据权利要求5所述的摩托车空气减震装置,其特征在于:所述车架还包括限位板、横杆;所述限位板设置所述支撑杆上,所述限位板至少为两个,所述横杆设置两个所述限位板之间。

7.根据权利要求6所述的摩托车空气减震装置,其特征在于:所述空气减震一端连接于所述限位板上,另一端连接于所述后平叉上。

8.根据权利要求7所述的摩托车空气减震装置,其特征在于:所述空气减震的中心轴线与所述后平叉连接形成的夹角的取值范围30-50。

9.根据权利要求7所述的摩托车空气减震装置,其特征在于:所述空气减震的中心轴线与所述支撑杆所形成的夹角的取值范围90-110。

技术总结

本申请公开了一种摩托车空气减震装置,设置在摩托车的后平叉和车架之间以调整减震软硬度,包括:气源装置、开关阀、空气减震;空气减震与气源装置、开关阀通过气管连接,空气减震设置在后平叉上,且两端分别与车架、后平叉转动连接,气源装置设置在车架上,开关阀设置在车架上;本申请将空气减震设置在后平叉上,空气减震的软硬可以通过控制减震气囊内的气压调整,骑行更舒适,对车架的结构影响也更小;骑行者根据骑行路况打开气源装置注气或打开开关阀放气口放气调整减震气囊内气压大小进行减震软硬度调整。

技术研发人员:谢中清,李天圆,黄声刚

受保护的技术使用者:浙江土星动力智造有限公司

技术研发日:20221020

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!