车身结构、车辆及车身结构的制作方法与流程

本发明属于车辆下车身,具体地说,本发明涉及一种车身结构、车辆及车身结构的制作方法。

背景技术:

1、目前车辆下车身的大型结构件的加工工艺主要采用冲压,导致整个下车身零件的数量众多,整个下车身的冲压件数量多达190多个,零件众多会导致在制造过程中容易产生匹配连接问题,同时对产品尺寸的控制也有巨大挑战,对整个下车身的质量控制要求越来越严格,此外无法对产品进一步轻量化。

2、随着汽车行业对汽车轻量化的需求越来越高,国家节能降耗的需求日益提升,要求对一体压铸的集成度有更高的要求,所以下车身需要的集成度会越来越高。

3、目前下车身部分前机舱、后舱、电池壳已分别有产品采用一体化压铸成型的工艺技术,如公开号为cn115384632a的专利文献公开了一种前地板结构、前地板总成及车辆,该专利文献公开的技术方案中采用了一体式下车身结构,但是仅限于车身前端结构,轻量化程度有限,车身集成度有待进一步提高。

4、现有技术中,前机舱、电池壳、后车身采用分体设计,整个下车身无法一次压铸成型,前机舱、电池壳、后车身采用连接工艺进行组装,生产工艺繁琐。

技术实现思路

1、本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明提供一种车身结构,目的是提高集成度。

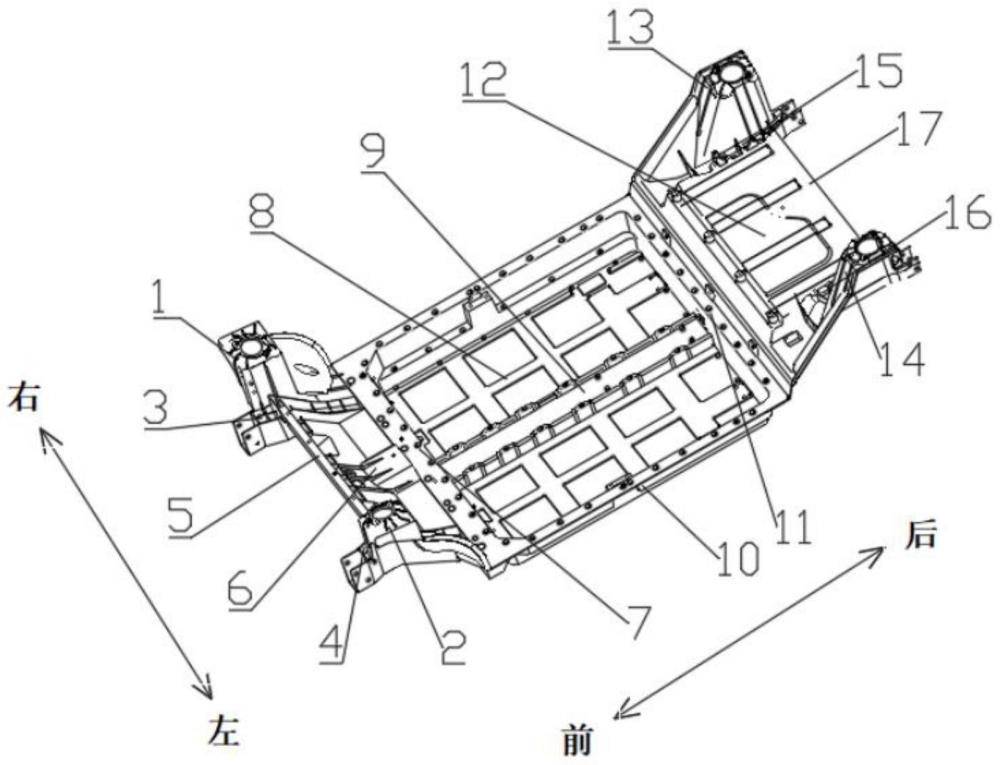

2、为了解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:车身结构,包括前机舱总成、电池壳总成和后车身总成,电池壳总成位于前机舱总成和后车身总成之间,所述前机舱总成与所述电池壳总成和所述后车身总成为一体压铸成型。

3、所述前机舱总成包括前右侧减震塔、前左侧减震塔、前右侧纵梁、前左侧纵梁、前围横梁、前围中部面板和前围下部横梁,前右侧减震塔与前右侧纵梁连接,前左侧减震塔与前左侧纵梁连接,前围横梁、前围中部面板和前围下部横梁位于前右侧减震塔和前左侧减震塔之间且与前右侧减震塔和前左侧减震塔连接,前围下部横梁与所述电池壳总成连接。

4、所述前右侧纵梁和/或所述前左侧纵梁内部设置多个加强筋,所有加强筋为完全交叉型布置。

5、所述前围横梁和/或所述前围下部横梁内部设置多个加强筋,所有加强筋为完全交叉型布置。

6、所述后车身总成包括后座椅前横梁、后地板面板、后右侧减震塔、后左侧减震塔、后右侧纵梁、后左侧纵梁和后地板后横梁,后地板面板与后右侧纵梁和后左侧纵梁连接,后右侧减震塔与后右侧纵梁连接,后左侧减震塔与后左侧纵梁连接,后座椅前横梁与所述电池壳总成连接,后地板后横梁与后地板面板连接。

7、所述后右侧纵梁和/或所述后左侧纵梁内部设置多个加强筋,所有加强筋为完全交叉型布置。

8、所述后座椅前横梁和/或所述后地板后横梁内部设置多个加强筋,所有加强筋为完全交叉型布置。

9、所述电池壳总成包括电池壳底板、电池壳底纵梁和电池壳边框,电池壳底板与电池壳边框连接,电池壳底纵梁与电池壳底板连接。

10、所述电池壳底纵梁内部设置多个加强筋,所有加强筋为完全交叉型布置。

11、所述前右侧纵梁、所述前左侧纵梁、所述后右侧纵梁、所述后左侧纵梁和/或所述电池壳底纵梁采用工字型梁结构,所述前围横梁、所述前围下部横梁、所述后座椅前横梁和/或所述后地板后横梁采用“匚”字型结构。

12、本发明还提供了一种车辆,包括所述的车身结构。

13、本发明还提供了一种车身结构的制作方法,包括:

14、将原材料熔化成液态金属;

15、通过压铸机将液态金属充填到模具型腔,然后进行保压;

16、冷却,形成所述车身结构。

17、本发明的车身结构,采用一体压铸成型的方式将前机舱总成、电池壳总成和后车身总成一次压铸成型,大大减少了产品后续的连接工艺,大大提高了下车身的集成度,同时降低了尺寸匹配部门的工作量,使车身工艺简单化,同时使下车身的刚度和强度大大提升;而且工艺步骤大大减少,使整个生产线长度大大缩短,生产效率能够得到大大提升,产线占地面积也大大减少,同时相对于钢,铝加工难度大大降低,能耗也大大降低。

技术特征:

1.车身结构,包括前机舱总成、电池壳总成和后车身总成,电池壳总成位于前机舱总成和后车身总成之间,其特征在于,所述前机舱总成与所述电池壳总成和所述后车身总成为一体压铸成型。

2.根据权利要求1所述的车身结构,其特征在于,所述前机舱总成包括前右侧减震塔、前左侧减震塔、前右侧纵梁、前左侧纵梁、前围横梁、前围中部面板和前围下部横梁,前右侧减震塔与前右侧纵梁连接,前左侧减震塔与前左侧纵梁连接,前围横梁、前围中部面板和前围下部横梁位于前右侧减震塔和前左侧减震塔之间且与前右侧减震塔和前左侧减震塔连接,前围下部横梁与所述电池壳总成连接。

3.根据权利要求2所述的车身结构,其特征在于,所述前右侧纵梁和/或所述前左侧纵梁内部设置多个加强筋,所有加强筋为完全交叉型布置。

4.根据权利要求2所述的车身结构,其特征在于,所述前围横梁和/或所述前围下部横梁内部设置多个加强筋,所有加强筋为完全交叉型布置。

5.根据权利要求1至4任一所述的车身结构,其特征在于,所述后车身总成包括后座椅前横梁、后地板面板、后右侧减震塔、后左侧减震塔、后右侧纵梁、后左侧纵梁和后地板后横梁,后地板面板与后右侧纵梁和后左侧纵梁连接,后右侧减震塔与后右侧纵梁连接,后左侧减震塔与后左侧纵梁连接,后座椅前横梁与所述电池壳总成连接,后地板后横梁与后地板面板连接。

6.根据权利要求5所述的车身结构,其特征在于,所述后右侧纵梁和/或所述后左侧纵梁内部设置多个加强筋,所有加强筋为完全交叉型布置。

7.根据权利要求5所述的车身结构,其特征在于,所述后座椅前横梁和/或所述后地板后横梁内部设置多个加强筋,所有加强筋为完全交叉型布置。

8.根据权利要求1至4任一所述的车身结构,其特征在于,所述电池壳总成包括电池壳底板、电池壳底纵梁和电池壳边框,电池壳底板与电池壳边框连接,电池壳底纵梁与电池壳底板连接。

9.根据权利要求8所述的车身结构,其特征在于,所述电池壳底纵梁内部设置多个加强筋,所有加强筋为完全交叉型布置。

10.根据权利要求8所述的车身结构,其特征在于,所述前右侧纵梁、所述前左侧纵梁、所述后右侧纵梁、所述后左侧纵梁和/或所述电池壳底纵梁采用工字型梁结构,所述前围横梁、所述前围下部横梁、所述后座椅前横梁和/或所述后地板后横梁采用“匚”字型结构。

11.车辆,其特征在于,包括权利要求1至10任一所述的车身结构。

12.如权利要求1至10任一所述的车身结构的制作方法,其特征在于,包括:

技术总结

本发明公开了一种车身结构,包括前机舱总成、电池壳总成和后车身总成,电池壳总成位于前机舱总成和后车身总成之间,前机舱总成与电池壳总成和后车身总成为一体压铸成型。本发明的车身结构,采用一体压铸成型的方式将前机舱总成、电池壳总成和后车身总成一次压铸成型,大大减少了产品后续的连接工艺,大大提高了下车身的集成度,同时降低了尺寸匹配部门的工作量,使车身工艺简单化,同时使下车身的刚度和强度大大提升。本发明还公开了一种车辆和车身结构的制作方法。

技术研发人员:肖榕,杨立根,茅卫东,陈云霞,时西芳,李盛良,赵施远,张进,宋磊,王九零,何鲲鹏,周俊锋,刘淑梅,李兴飞,杨杨,袁文

受保护的技术使用者:奇瑞新能源汽车股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/5/8

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!