一种车身后侧围传力结构及车辆的制作方法

本技术属于车辆,更具体地说,是涉及一种车身后侧围传力结构及车辆。

背景技术:

1、汽车的后侧围通常包括c柱和d柱,c柱和d柱主要承受的力来自于后轮减震器的冲击载荷。为了提升后侧围的强度,在后侧围内板与后侧围外板之间设置加强结构。现有的加强结构通常是采用一根纵向的局部加强板,该加强板的一端连接后轮罩内板,另一端连接后侧围窗框或者c柱内板。

2、由于加强结构只与c柱连接,后轮罩的上部只有一条传力通道,存在强度不足的问题。当汽车的后轮振动时,由于后轮罩与d柱之间并不具备传力路径,振动力只能通过c柱部分传递,c柱部分会集中受力,影响后侧围的局部结构刚度,进而会导致车身的扭转刚度和扭转模态性能较差,无法有效分解和吸收来自后轮的冲击载荷。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供一种车身后侧围传力结构及车辆,旨在解决现有技术中存在的后轮罩与d柱之间不具备传力路径而导致后侧围局部刚度不足的问题。

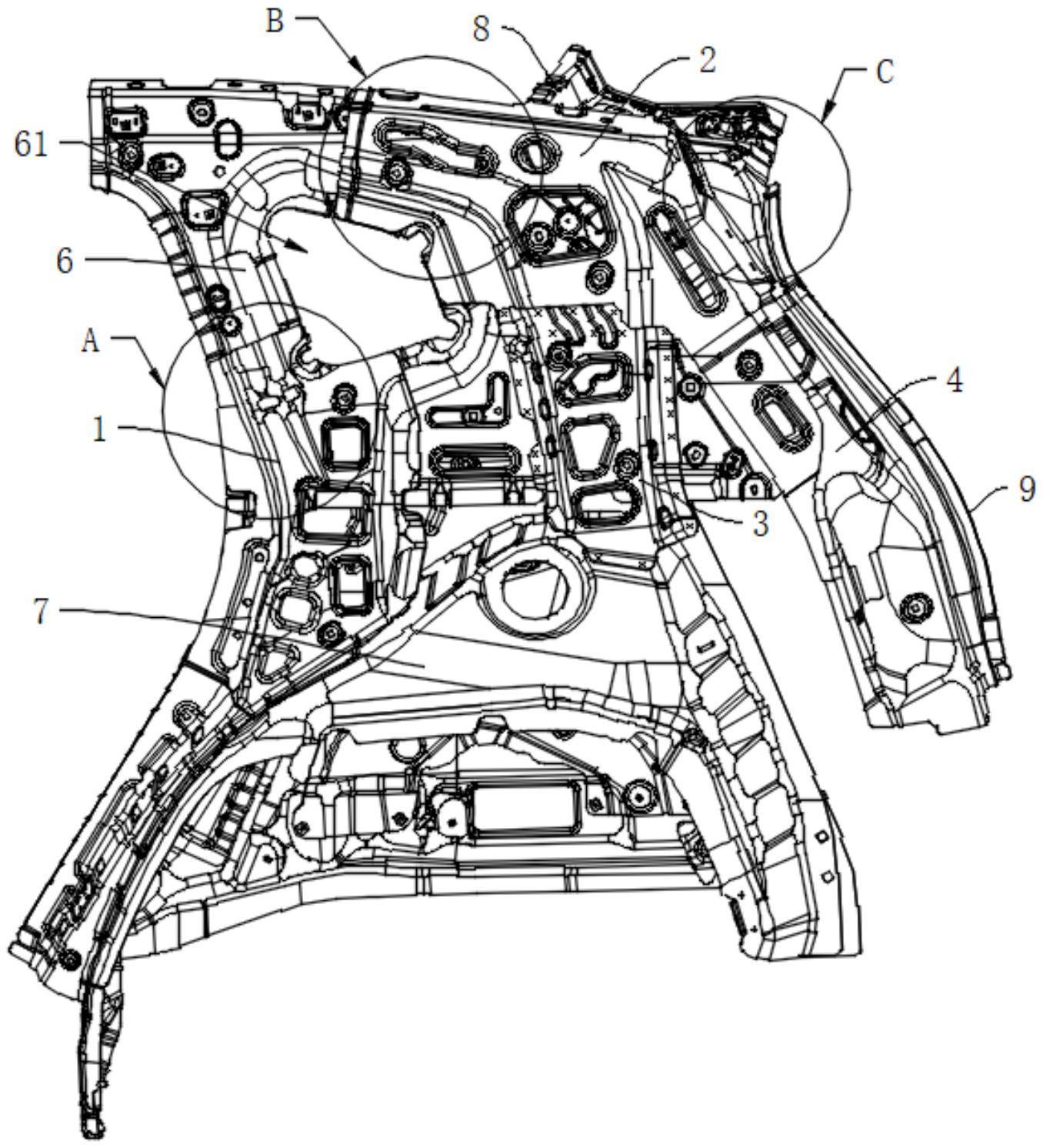

2、为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:提供一种车身后侧围传力结构,包括:

3、c柱加强板,位于侧窗内板的外侧;所述c柱加强板沿车身上下方向延伸设置,且所述c柱加强板的上部固定在所述侧窗内板的前半部,所述c柱加强板的下部固定在轮罩外板上;

4、d柱加强板上段,位于d柱内板上段的外侧,且固定设置在所述d柱内板上段;所述d柱加强板上段的前半部向前超出所述d柱内板上段,且超出部位固定在所述侧窗内板上;所述d柱加强板上段的下边缘具有朝向所述轮罩外板的第一连接边;以及

5、侧围加强板,位于所述侧窗内板的外侧;所述侧围加强板沿车身上下方向延伸设置,且所述侧围加强板的上部固定在所述侧窗内板的后半部,所述侧围加强板的下部固定在所述轮罩外板上;所述侧围加强板的上端还与所述第一连接边连接。

6、在一种可能的实现方式中,所述侧围加强板包括:

7、第三主板体;所述第三主板体的上端与所述第一连接边连接;

8、第三前翻边,成型于所述第三主板体的前侧边,且向车身内侧翻折;所述第三前翻边与所述侧窗内板及所述轮罩外板连接;以及

9、第三后翻边,成型于所述第三主板体的后侧边,且向车身内侧翻折;所述第三后翻边与所述侧窗内板及所述轮罩外板连接;

10、第三下翻边,成型于所述第三主板体的下侧边,且向车身外侧折弯;所述第三下翻边与所述轮罩外板连接。

11、在一种可能的实现方式中,所述c柱加强板包括:

12、第一主板体;

13、第一前翻边,成型于所述第一主板体的前侧边,且向车身内侧翻折;所述第一前翻边与所述侧窗内板及所述轮罩外板连接;

14、第一后翻边,成型于所述第一主板体的后侧边,且向车身内侧翻折;所述第一后翻边与所述侧窗内板及所述轮罩外板连接;以及

15、第一下翻边,成型于所述第一主板体的下侧边,且向车身外侧翻折;所述第一下翻边与所述轮罩外板连接。

16、一些实施例中,所述第一主板体的上边线与所述侧窗内板的窗口下边缘线及窗口前边缘线对齐;所述第一前翻边的前边线与所述侧窗内板的前边线、所述轮罩外板的前边线对齐。

17、在一种可能的实现方式中,所述d柱加强板上段包括:

18、第二主板体,位于所述侧窗内板的外侧;所述第二主板体的前侧边包括朝向车身前方的第一侧边以及朝向所述侧窗内板的窗口的第二侧边;所述第二主板体的下侧边为所述第一连接边;

19、第二上翻边,成型于所述第二主板体的上侧边,且向车身内侧翻折;所述第二上翻边与所述侧窗内板的顶面连接;

20、第二侧翻边,成型于所述第二侧边;所述第二侧翻边与所述侧窗内板连接;

21、第四主板体,成型于所述第二主板体的后侧边及所述第二上翻边的后侧边,且位于所述d柱内板上段的外后侧;以及

22、第二后翻边,成型于所述第四主板体的内侧边,且向车身后方翻折;所述第二后翻边与所述d柱内板上段连接。

23、一些实施例中,所述第二上翻边的内侧边线与所述侧窗内板的顶面的内边缘线对齐;所述第二侧翻边的边线与所述侧窗内板的窗口上边缘线及窗口后边缘线对齐;所述第二后翻边的后侧边线与所述d柱内板上段的后边缘线对齐。

24、在一种可能的实现方式中,所述c柱加强板、所述d柱加强板上段和所述侧围加强板上均开设有减重孔;所述c柱加强板、所述d柱加强板上段和所述侧围加强板上均设有加强筋。

25、在一种可能的实现方式中,所述d柱加强板上段的下边缘还具有朝向d柱内板下段的第二连接边;所述车身后侧围传力结构还包括:

26、d柱加强板下段,位于所述d柱内板下段的外侧,且固定设置在所述d柱内板下段;所述d柱加强板下段沿车身上下方向延伸设置,且所述d柱加强板下段的上端与所述第二连接边连接。

27、在一种可能的实现方式中,所述车身后侧围传力结构还包括:

28、夹胶板,沿车身左右方向延伸设置;所述夹胶板的内侧边与所述侧围加强板的外侧面连接,所述夹胶板的外侧边与侧围外板连接。

29、本实用新型提供的车身后侧围传力结构的有益效果在于:与现有技术相比,本实用新型车身后侧围传力结构,c柱加强板固定在侧窗内板和轮罩外板上,可通过c柱加强板将后轮罩受到的冲击载荷传递至侧窗内板对应的前侧c柱上,侧围加强板与d柱加强板上段连接,侧围加强板固定在侧窗内板和轮罩外板上,d柱加强板上段固定在侧窗内板上,可通过侧围加强板及d柱加强板上段将后轮罩受到的冲击载荷传递至侧窗内板对应的后侧d柱上;本实用新型在后轮罩与后侧围之间设立了两条传力通道,可将车辆后轮的振动力传递至c柱和d柱,避免了后侧围局部受力集中,提升了后侧围的强度,并且可有效分解和吸收来自车辆后轮的冲击载荷。

30、本实用新型还提供了一种车辆,包括上述的车身后侧围传力结构。

31、本实用新型提供的车辆,由于采用了上述的车身后侧围传力结构,对后轮罩建立了两条传力通道,可将车辆后轮的振动力传递至c柱和d柱,避免了后侧围局部受力集中,提升了后侧围的强度,并且可有效分解和吸收来自车辆后轮的冲击载荷。

技术特征:

1.一种车身后侧围传力结构,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的车身后侧围传力结构,其特征在于,所述侧围加强板(3)包括:

3.如权利要求1所述的车身后侧围传力结构,其特征在于,所述c柱加强板(1)包括:

4.如权利要求3所述的车身后侧围传力结构,其特征在于,所述第一主板体(11)的上边线与所述侧窗内板(6)的窗口(61)下边缘线及窗口(61)前边缘线对齐;所述第一前翻边(12)的前边线与所述侧窗内板(6)的前边线、所述轮罩外板(7)的前边线对齐。

5.如权利要求1所述的车身后侧围传力结构,其特征在于,所述d柱加强板上段(2)包括:

6.如权利要求5所述的车身后侧围传力结构,其特征在于,所述第二上翻边(22)的内侧边线与所述侧窗内板(6)的顶面的内边缘线对齐;所述第二侧翻边(23)的边线与所述侧窗内板(6)的窗口(61)上边缘线及窗口(61)后边缘线对齐;所述第二后翻边(25)的后侧边线与所述d柱内板上段(8)的后边缘线对齐。

7.如权利要求1所述的车身后侧围传力结构,其特征在于,所述c柱加强板(1)、所述d柱加强板上段(2)和所述侧围加强板(3)上均开设有减重孔(100);所述c柱加强板(1)、所述d柱加强板上段(2)和所述侧围加强板(3)上均设有加强筋(200)。

8.如权利要求1所述的车身后侧围传力结构,其特征在于,所述d柱加强板上段(2)的下边缘还具有朝向d柱内板下段(9)的第二连接边(241);所述车身后侧围传力结构还包括:

9.如权利要求1所述的车身后侧围传力结构,其特征在于,所述车身后侧围传力结构还包括:

10.一种车辆,其特征在于,包括权利要求1-9任一项所述的车身后侧围传力结构。

技术总结

本技术提供了一种车身后侧围传力结构及车辆,属于车辆技术领域,包括C柱加强板、D柱加强板上段以及侧围加强板;C柱加强板的上部固定在侧窗内板的前半部,下部固定在轮罩外板上;D柱加强板上段固定设置在D柱内板上段;D柱加强板上段的前半部向前超出D柱内板上段,且超出部位固定在侧窗内板上;D柱加强板上段的下边缘具有朝向轮罩外板的第一连接边;侧围加强板的上部固定在侧窗内板的后半部,下部固定在轮罩外板上;侧围加强板的上端还与第一连接边连接。本技术对后轮罩建立了两条传力通道,可将车辆后轮的振动力传递至C柱和D柱,避免了后侧围局部受力集中,提升了后侧围的强度,并且可有效分解和吸收后轮的冲击载荷。

技术研发人员:吕新华,于栋,李开扉,孟向伟,闫铂文,杨鸣晗,杜贤贵

受保护的技术使用者:长城汽车股份有限公司

技术研发日:20230301

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!