一种厢式车底板下边框结构的制作方法

本技术涉及车辆,特别涉及一种厢式车底板下边框结构。

背景技术:

1、目前市场上轻型厢式运输车车厢,为方便后门的打开和关闭,会在后门与底板后边框之间留出5mm左右的间隙,同时为了防止从该间隙处往车厢内部流水,通常会在底板上焊接角钢,这样可以解决车厢外面的水从此处流入车厢内部的问题,但同样造成另外一个问题:由于底板上焊接了角钢,造成卸货困难。

技术实现思路

1、为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种厢式车底板下边框结构,采用的技术方案如下:

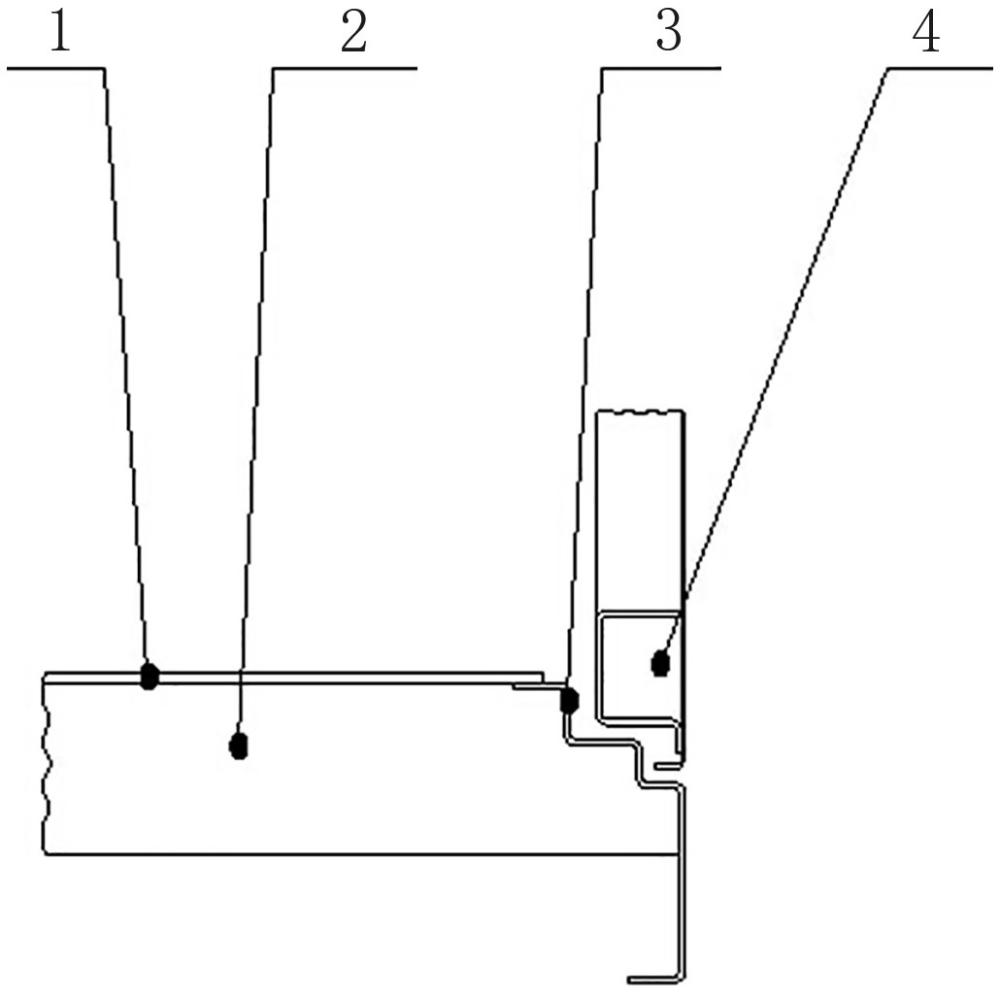

2、一种厢式车底板下边框结构,包括底板本体、固定连接于底板本体下方的底板纵梁、固定连接于底板纵梁后方的底板下边框、后门总成,其特征在于,所述底板下边框位于底板本体下方,底板下边框上部和后门总成下部设置有位置对应分布的阶梯配合面,且二者的阶梯配合面之间设置有间隙,后门总成下端还设置有向内侧折弯的翻边,所述翻边位于底板下边框的阶梯配合面的上方。

3、进一步地,所述底板下边框上设置有位于底板本体下方且自上而下分布的第一阶梯、第二阶梯以及第三阶梯,所述第一阶梯与底板本体尾部固定连接,所述后门总成由后门本体和固定连接于后门本体下方内侧的加强筋组成,所述加强筋位于翻边上方,并且加强筋和翻边分别位于第二阶梯和第三阶梯上方。

4、进一步地,所述加强筋下端面与第二阶梯部之间、翻边与第三阶梯部之间设置有连续分布的间隙通道。

5、进一步地,所述间隙通道间距为5~10mm。

6、进一步地,所述后门总成后侧面与底板下边框后侧面平齐。

7、本实用新型的有益效果在于:

8、1、后门总成与底板下边框之间采用阶梯状的配合面,并且阶梯配合面位于底板本体下方,结合后门总成的翻边结构,可以有效避免从外部向车内进水的问题,而且取消了常用的角钢结构,解决了卸货不便的问题;

9、2、后门总成与底板下边框之间的阶梯配合面之间设置有连续分布的间隙通道,保证后门总成可以正常开启和关闭。

技术特征:

1.一种厢式车底板下边框结构,包括底板本体、固定连接于底板本体下方的底板纵梁、固定连接于底板纵梁后方的底板下边框、后门总成,其特征在于,所述底板下边框位于底板本体下方,底板下边框上部和后门总成下部设置有位置对应分布的阶梯配合面,且二者的阶梯配合面之间设置有间隙,后门总成下端还设置有向内侧折弯的翻边,所述翻边位于底板下边框的阶梯配合面的上方。

2.根据权利要求1所述的厢式车底板下边框结构,其特征在于,所述底板下边框上设置有位于底板本体下方且自上而下分布的第一阶梯、第二阶梯以及第三阶梯,所述第一阶梯与底板本体尾部固定连接,所述后门总成由后门本体和固定连接于后门本体下方内侧的加强筋组成,所述加强筋位于翻边上方,并且加强筋和翻边分别位于第二阶梯和第三阶梯上方。

3.根据权利要求2所述的厢式车底板下边框结构,其特征在于,所述加强筋下端面与第二阶梯部之间、翻边与第三阶梯部之间设置有连续分布的间隙通道。

4.根据权利要求3所述的厢式车底板下边框结构,其特征在于,所述间隙通道间距为5~10mm。

5.根据权利要求1所述的厢式车底板下边框结构,其特征在于,所述后门总成后侧面与底板下边框后侧面平齐。

技术总结

为了解决车厢后门与底板之间易进水、卸货困难等问题,本技术提供了一种厢式车底板下边框结构,包括底板本体、固定连接于底板本体下方的底板纵梁、固定连接于底板纵梁后方的底板下边框、后门总成,所述底板下边框上部和后门总成下部设置有位置对应分布的阶梯配合面,且二者的阶梯配合面之间设置有间隙,后门总成下端还设置有向内侧折弯的翻边,所述翻边位于底板下边框的阶梯配合面的上方,通过设置位于底板本体下方的阶梯状配合面以及后门总成下部的翻边,确保后门总成可正常开关的同时避免车厢外部的水流入内部,而且解决了由于挡水角钢导致的卸货困难的问题。

技术研发人员:张梅荣,郑连聪,刘梦婕,韩诚,陈钏,钱润升,张云峰,徐洪鹏

受保护的技术使用者:中国重汽集团济南动力有限公司

技术研发日:20231204

技术公布日:2024/5/29

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!