副车架及车辆的制作方法

本技术涉及车辆副车架,特别涉及一种副车架。本技术还涉及设有上述副车架的车辆。

背景技术:

1、传统技术中,副车架主要是作为连接车身和底盘之间的桥梁,而随着技术的发展,特别是新能源车型的日益普及,副车架除了仍起到连接车身与底盘的作用,同时其也起到连接动力总成,承受动力总成力矩,以及吸收和传递动力总成振动的作用。因而便对副车架上动力总成悬置安装点的动刚度提出了更高要求,以满足副车架上动力总成的安装需要。

技术实现思路

1、有鉴于此,本实用新型旨在提出一种副车架,以利于提升动力总成前悬置安装点的动刚度。

2、为达到上述目的,本实用新型的技术方案是这样实现的:

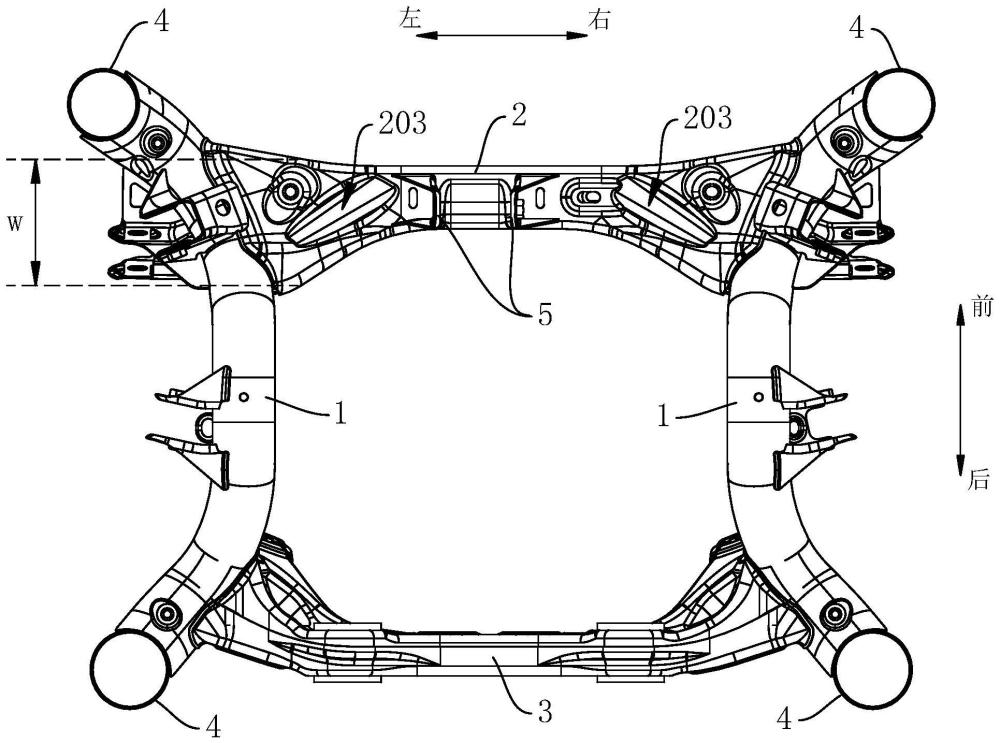

3、一种副车架,包括分设在左右两侧的副车架纵梁,以及连接在两侧所述副车架纵梁之间的副车架前横梁;

4、所述副车架前横梁上设有动力总成前悬置安装部,所述副车架前横梁两端的端部与对应侧所述副车架纵梁相连,且从整车上下方向来看,所述副车架前横梁的两端均为沿预设方向宽度渐大的喇叭形;

5、其中,所述预设方向为沿整车左右方向指向车外的方向,所述宽度为所述副车架前横梁在整车前后方向上的宽度。

6、进一步的,所述动力总成前悬置安装部包括设于所述副车架前横梁顶部的动力总成前悬置安装支架,且所述副车架前横梁内设有与所述动力总成前悬置安装支架上下对应布置的加强支架。

7、进一步的,所述动力总成前悬置安装支架包括在整车左右方向上相对布置的两个分支架,且在所述副车架前横梁内,对应于两个所述分支架分别设有所述加强支架。

8、进一步的,所述分支架包括连接在所述副车架前横梁上的支架主板,以及连接在所述支架主板和所述副车架前横梁之间的支撑板;

9、所述支架主板上设有动力总成前悬置安装点,且所述支架主板的前后两侧边缘处均连接有所述支撑板。

10、进一步的,所述支撑板呈三角形,和/或,所述支架主板上设有第一加强筋。

11、进一步的,所述副车架前横梁的至少一端设有第二加强筋,所述第二加强筋位于所述副车架前横梁的顶部,且所述第二加强筋的一端向所述副车架前横梁的端部延伸,所述第二加强筋的另一端向与之同侧的所述分支架延伸。

12、进一步的,所述副车架前横梁的端部靠近所述副车架纵梁的前端设置,且两侧所述副车架纵梁上均设有前上控制臂安装支架与前束控制臂安装支架;

13、所述前上控制臂安装支架和/或所述前束控制臂安装支架与所述副车架前横梁在整车左右方向上的投影至少部分重合。

14、进一步的,两侧所述副车架纵梁均采用管梁,且从整车左右方向来看,两侧所述副车架纵梁均由前后两端至中部逐渐向上拱起。

15、进一步的,两侧所述副车架纵梁沿整车前后方向的中部均设有上控制臂安装支架;和/或,

16、两侧所述副车架纵梁的前后两端均设有车身安装套管,且位于所述副车架纵梁前端的所述车身安装套管在整车高度方向上的高度,低于位于所述副车架纵梁后端的所述车身安装套管在整车高度方向上的高度。

17、相对于现有技术,本实用新型具有以下优势:

18、本实用新型所述的副车架,使得副车架前横梁端部呈宽度渐大的喇叭形,能够提高副车架前横梁的模态和支撑刚度,也能够增加副车架前横梁与副车架纵梁之间的连接可靠性,借助副车架纵梁进一步提高副车架前横梁的支撑刚度,从而可提升动力总成前悬置安装点的动刚度。

19、此外,动力总成前悬置安装部采用动力总成前悬置安装支架,结构简单,便于设计制造。在副车架前横梁内对应动力总成前悬置安装支架设置加强支架,可利用加强支架进一步提高动力总成前悬置安装点的动刚度。使得支撑板呈三角形,可利用三角形结构强度大的特点,提高支撑板的支撑及加强效果。在支架主板上设置加强筋,也能够更好地提升动力总成悬置安装点的刚度。

20、其次,副车架前横梁上设置第二加强筋,可在增加副车架前横梁结构强度的基础上,也充分借助副车架纵梁提升动力总成前悬置安装点的动刚度。通过使前上控制臂安装支架和前束控制臂安装支架与副车架前横梁的投影重合,可利用副车架前横梁的横向支撑,在控制臂安装支架承受侧向载荷时为其提供侧向支撑,有助于增加后悬控制臂的稳定性。使得副车架纵梁由前后两端至中部逐渐向上拱起,可更好地避让驱动轴,能够避免在副车架纵梁上开设避让槽,影响副车架纵梁断面完整性,有利于提高副车架纵梁的弯曲模态。

21、另外,将上控制臂安装支架设置在副车架纵梁的中部,利用副车架纵梁的拱起设置,有利于减小上控制臂安装支架的尺寸,降低其重量,同时也能够使得上控制臂安装支架具有较好的动刚度。使得副车架纵梁前端的车身安装套管的高度低于后端的车身安装套管,可利于设置在副车架前部的悬架及其它周边件的布置,并且也能够更好地匹配车身的造型设计。

22、本实用新型的另一目的在于提出一种车辆,所述车辆中设有如上所述的副车架,且所述副车架为后副车架。

23、本实用新型所述的车辆与上述副车架相较于现有技术具有的有益效果相同,在此不再赘述。

技术特征:

1.一种副车架,其特征在于:

2.根据权利要求1所述的副车架,其特征在于:

3.根据权利要求2所述的副车架,其特征在于:

4.根据权利要求3所述的副车架,其特征在于:

5.根据权利要求4所述的副车架,其特征在于:

6.根据权利要求3所述的副车架,其特征在于:

7.根据权利要求1所述的副车架,其特征在于:

8.根据权利要求1至7中任一项所述的副车架,其特征在于:

9.根据权利要求8所述的副车架,其特征在于:

10.一种车辆,其特征在于:

技术总结

本技术提供了一种副车架及车辆,本技术的副车架包括分设在左右两侧的副车架纵梁,以及连接在两侧所述副车架纵梁之间的副车架前横梁;所述副车架前横梁上设有动力总成前悬置安装部,所述副车架前横梁两端的端部与对应侧所述副车架纵梁相连,且从整车上下方向来看,所述副车架前横梁的两端均为沿预设方向宽度渐大的喇叭形。本技术的副车架,使得副车架前横梁端部呈宽度渐大的喇叭形,能够提高副车架前横梁的模态和支撑刚度,也能够增加副车架前横梁与副车架纵梁之间的连接可靠性,借助副车架纵梁进一步提高副车架前横梁的支撑刚度,从而可提升动力总成前悬置安装点的动刚度。

技术研发人员:王雪峰,邹亮,梁勇

受保护的技术使用者:长城汽车股份有限公司

技术研发日:20240229

技术公布日:2024/12/2

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!